- ホーム

- てんま活法整骨院の治療コラム

- ストレッチで改善しない膝の内側の痛み〜鵞足炎

ストレッチで改善しない膝の内側の痛み〜鵞足炎

ランニングの後に膝の内側が痛みが出る

ストレッチしてもなかなか良くならない…

そんなお悩みを抱えていませんか?

それは、鵞足炎(がそくえん)と呼ばれるスポーツ障害かもしれません。

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

マラソン大会に向けて向けて練習をしていたけれど、膝の内側に痛みが出てうまくトレーニングが出来ないとご相談を受けました。

骨や関節に問題があるのかと思い、整形外科でレントゲンを撮りに行かれたそうです。

整形外科での診断は、鵞足炎。

安静に過ごしストレッチをしておけば良いと指導を受け2週間過ごしたそうです。

トレーニングを再開すると痛みが再発して、どうしたら良いかとご来院されました。

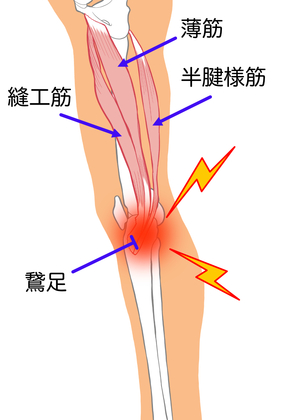

鵞足炎とは、太ももの内側にある縫工筋(ほうこうきん)、薄筋(はっきん)、半腱様筋(はんけんようきん)という3つの筋肉の腱が膝の内側下部で扇状に付着する部分を出での炎症です。下図参照

ランニングの繰り返し動作や膝の屈伸で、この部位に過度な摩擦や圧力が加わると炎症が生じ、痛みを引き起こします。

米国整形外科スポーツ医学会のデータでは、ランナーの膝の障害の中で鵞足炎は比較的多く報告されています。

特に30代以降の男性に発症が増えているとされています。

ストレッチやマッサージで一時的に改善したように感じても、根本原因が解消されなければ再発を繰り返します。

この記事では、鵞足炎でお悩みに方に向けて、原因から体の使い方、そして日常生活で注意すべきポイントを詳しく解説します。

原因解説

鵞足炎は、膝の内側にある筋肉が骨に付く部分に繰り返し負荷がかかることで生じる炎症です。

その背景には以下のような要因があり、複雑に絡んでいます。

① オーバーユース(使いすぎ)

ランニングなどの繰り返し動作によって、擦れたり圧迫されたりする頻度が増えると、炎症が起こります。

特に、長距離走や毎日のランニング習慣がある方は、筋肉や腱の回復が追いつかず、炎症が慢性化しやすい傾向にあります。

② 筋肉の柔軟性低下

鵞足を構成する筋肉(縫工筋、薄筋、半腱様筋)は、いずれも股関節から膝の内側をまたいで付着しています。

広い範囲を覆う筋肉で、太ももの内側や裏側の柔軟性と密接に関係しています。

筋肉が硬いと、鵞足部が常に引っ張られるため、ランニングのたびに摩擦が起こりやすくなります。

特にハムストリングスや内転筋群が短縮していると、膝を曲げ伸ばしするたびに、鵞足部の組織が引き延ばされ、炎症を助長します

③ 筋力バランスの崩れ

ランナーに多いのが、前ももの筋肉(大腿四頭筋)だけが発達して、臀部やハムストリングスが弱いという筋力バランスの偏りです。

股関節周囲の筋力が弱いと、着地の衝撃を分散できず、膝に過剰な負担がかかります。

特に内側の筋肉だけが働きすぎるパターンでは、鵞足部へのストレスが集中しやすくなります。

その結果、膝関節が安定せず、鵞足部が「膝のねじれ」や「引っ張り」の影響を強く受けるようになります。

④ ランニングフォームの問題

フォームの乱れは鵞足炎の根本原因の一つです。

特に注目すべきは「オーバープロネーション」と呼ばれる足部の過度な内側への回転です。

オーバープロネーションになると、足首から膝にかけてバランスが崩れ、膝が内側へ倒れ込む「ニーイン」状態になります。

その結果、鵞足部にねじれと圧縮の力が加わり、摩擦と引き伸ばす力が同時に発生。

これが炎症の大きな引き金となるのです。

フォームは走り方のクセでもあるため、長年の積み重ねが痛みに直結している場合も多いです。

⑤ 路面環境

硬いアスファルトやコンクリート道路は、着地時の衝撃を吸収してくれないため、膝関節や腱への負担が増します。

また、傾斜のある道や歩道の片側だけ高い道は、体の左右どちらかに偏った負荷をかけ、結果として膝の内側(=鵞足部)に一方的なストレスを与えてしまいます。

なぜ「ストレッチ」では治らないのか?

ストレッチは確かに筋肉の柔軟性を高める上で有効ですが、すでに炎症が起きている状態では逆効果になることもあるのです。

さらに、鵞足炎の原因は「筋肉の硬さ」だけでなく、筋力不足やフォームのクセ、アライメントの乱れなど複数あるため、ストレッチ“だけ”では改善に至らないケースが非常に多いというわけです。

対策

鵞足炎の対処において、セルフケアや治療と並行して、日常生活の過ごし方にも意識を向けることが重要です。

以下に、膝への負担を軽減するための実践的なポイントを紹介します。

- ウォームアップとクールダウンを丁寧に行う

ランニングの前には、筋肉と関節の柔軟性を高める準備運動を行います。

ランニング後は疲労回復を目的としたストレッチ、入浴を心がけましょう。

- 急激な負荷の変化を避ける

走行距離やスピードを突然増やすと、鵞足部に過度な負担がかかります。

走行距離、ペースなどの皆直しを適切に行いましょう。

- トレーニングコースの見直し

傾斜のある道路や傾いた歩道ではなく、できるだけフラットな路面を選びましょう。

硬すぎる地面も、砂利道などは避けた方が良いです。

- シューズの選択

足に合ったシューズを履くことは怪我の予防にはとても大切です。

特にオーバープロネーション傾向のある方は、安定性のあるシューズやインソールの導入を検討しましょう。

- 姿勢と動作を意識する

日常の歩き方や立ち方、座り方など、普段の体の使い方にも目を向け、左右差や体の軸のブレを修正する意識を持ちましょう。

こうした取り組みを続けることで、治癒を早めるだけでなく、再発防止にもつながります。

膝を守るためには、日々の積み重ねがとても大切なのです。

体のゆがみの解説

上記の内容を実践して回復される方もおられます。

しかし、自分で出来る事はしたけれど回復しない。

そんな方は原因が膝だけではないかもしれません。

背骨や腰、足首を含めた体全体のゆがみが鵞足炎に大きく関係しているからです。

たとえば、骨盤が前傾していると、太ももの前側が常に緊張します。

一方で、骨盤が後傾していると、太ももの裏側が引き延ばされ、鵞足部に持続的な牽引ストレスがかかります。

また、足首や足裏のバランスが崩れていると、着地の際に膝が内側へ倒れ込みやすくなります。

特に偏平足や外反母趾、足首の可動域制限がある方は、膝関節がねじれるような動きになりやすく、それが鵞足への過負荷を引き起こす原因になります。

過去の捻挫などで足のバランスを崩したままの方も多くおられます。

さらに、日常の姿勢や歩き方のクセも大きな要因です。

猫背や反り腰、左右どちらかの足に体重をかける癖なども、股関節~膝~足首の連動性を崩し、膝の内側に過剰なストレスをかけてしまいます。

このように、体のゆがみは単なる見た目の問題ではなく、動作の質に直結しています。

体のゆがみが膝の痛みとして表れるのです。

根本的な改善を目指すためには、膝だけでなく全身のバランスを見直すことが欠かせません。

まとめ

鵞足炎は、軽度の段階では膝の内側が少し痛いだけと軽視されがちです

しかし、全身のバランスや筋力、フォーム、日常動作が密接に関係している奥深い障害です。

安静とストレッチをしても改善しない場合、それは体全体のアンバランスや間違えた使い方をしているかもしれません。

膝だけをケアするのではなく、なぜ膝の内側に痛みが出るのか?を見つめ直すことが、根本改善への第一歩です。

ランニングを続けるために、今の痛みを無視せず体としっかり向き合うことが大切です。

トレーニングをできない状態は辛いと思います。

焦らず確実に、自分の身体をリセットする機会と捉え、前向きに取り組んでいきましょう。

日常生活を見直しても変化がない場合は専門的な機関でのご相談をおすすめします。

当院でもゆがみから見た正しい体の使い方をお伝えしております。

お困りの際は、一度ご相談ください。

-

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

-

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

-

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

-

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

-

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分

営業時間:平日 9:00〜21:00

土曜 9:00〜18:00

休診日:木曜日・日曜日・祝日