- ホーム

- てんま活法整骨院の治療コラム ゴルフ肘

てんま活法整骨院の治療コラム

当院の施術のことや、整体のこと

皆様に有益な情報を書き綴ってまいります。

じぶんんにも当てはまるな〜

こんな症状も整体でいいの?

こんな時はどうしたらいいの?自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

2025/10/09自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。

いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする。

最近、そんな違和感に悩まされていませんか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

自転車のハンドルを握る時の肘の痛み。

それはテニス肘と呼ばれる症状かもしれません。

テニスをしているわけではないののテニス肘!?

テニス肘はスポーツをしていない方でも発症することがあり、特に日常生活で手や腕を使うことが多い30代女性に多く見られます。

実際、テニス肘は、手首を使う動作の繰り返しによって肘の腱に小さなな損傷が繰り返されて、痛みが発生することが医学的にも明らかになっています

症状が悪化すると、日常のさ些細な動作で痛みが出るようになります。

例えばペットボトルのキャップをひねる、鍋を持つ、自転車のハンドルを握るといった動作で強い痛みを感じます。

この記事では、自転車のハンドルを握ると痛む肘の症状を例に挙げながら、テニス肘の原因、体のゆがみとの関係、日常生活で気をつけたいポイントを丁寧に解説いたします。

肘の外側の痛み、テニス肘でお悩みの方はぜひ最後までお読みください。

テニス肘の原因とは?

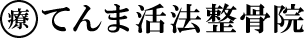

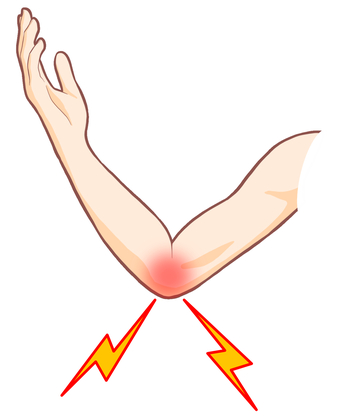

テニス肘(正式名称:外側上顆炎〔がいそくじょうかえん〕)は、肘の外側にある上腕骨外側上顆という部分についている腱に炎症が起きた状態を指します。

症状が出るには複数の要因が複雑に関係しており、次のようなことが原因として考えられます

- 腕の筋肉の使いすぎ

特に短橈側手根伸筋という筋肉は、手首を反らす・ひねる動きの際に頻繁に使われます。

この筋肉の腱は上腕骨の外側についていて、繰り返しの使用によって微小な損傷を繰り返し、炎症を引き起こします

自転車のハンドルを握る動作は、この筋肉を持続的に緊張させるため、負担がかかりやすいのです。

- 細かい手作業の反復

テニス肘と聞くとスポーツ障害のイメージが強いかもしれませんが、実際には料理、掃除、パソコン作業など、手首を使う日常動作の反復によっても起こります。

特に女性は家事や育児、事務作業などで手首の使用頻度が高く、慢性的な負荷が蓄積されやすい傾向があります。

- 腕と肩の筋力バランスの崩れ

肘関節は肩、腕、手首の中継地点に位置するため、それらの筋力や動きのバランスが悪いと、肘にかかる負荷が増大します。

たとえば、肩の筋力が弱くて物を支えきれないと、腕や肘で無理に補おうとし、結果的に炎症が起こるリスクが高まります。

- 姿勢不良による連鎖的な負担増加

猫背や前かがみ姿勢などで肩が内巻きになると、腕の動きに無理が生じます。

その結果、腕のひねり動作が増え、手首や肘への負担が蓄積します。

つまり、テニス肘は肘の「使い方」だけでなく、体全体の使い方に深く関わっているのです。

このように、テニス肘の原因は単なる使いすぎだけではなく、年齢的変化や全身のバランス、日常的な姿勢や動作のクセが密接に関わっています。

肘だけをケアするのではなく、全体像から見直すことが根本改善の鍵となります。

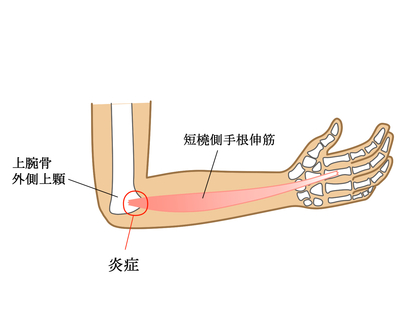

体のゆがみと肘の痛みの関係

実は、テニス肘には肘だけの問題ではないことが多くあります。

体のゆがみ、特に姿勢や動作のクセが、肘への負担を増やしているケースは少なくありません。

例えば、猫背や肩が前に巻き込んだ姿勢(巻き肩)になると、自然と肩関節の可動域が制限され、代償的に腕や手首が過剰に動くようになります。

その結果、肘の外側にある筋や腱に負担が集中しやすくなるのです。

また、体のゆがみによって体幹のバランスが崩れると、腕の使い方にも左右差が生じ、利き腕に負担が偏ることもあります。

このように、体のゆがみは一見関係のなさそうな部位の不調を引き起こすきっかけとなるのです。

さらに自転車に乗る際の姿勢も大切です。

背中が丸まったまま腕だけでハンドルを支えるような姿勢だと、肘や手首にかかるストレスは大きくなります。

正しい姿勢を維持するためには、体幹や姿勢の安定性も重要となります。

日常生活で気をつけたいポイント

テニス肘は、治療と同時に日々の生活習慣を見直すことが再発防止にもつながります。

手首を反らせすぎないよう意識する

テニス肘の原因となる手首の手の甲側に反る動作は、肘の外側の筋肉に大きな負担をかけます。

自転車のハンドルを握るとき、ついつい手首が反り気味になる方は、手首をまっすぐ、またはやや下向きに保つよう心がけましょう。

パソコンのキーボードやスマホ操作でも、手首を反らせるクセがある方は、クッションや肘置きを使って角度を調整すると良いです。

物を持ち上げるときは腕全体を使う

日常生活で重い物や鍋などを持ち上げる際に、手首だけで持ち上げようとすると、肘の外側に過剰な負担が集中します。

肘をしっかり曲げて、背中から肩、肩から腕、手首までを一体化させ、体全体で支える意識を持つことで、局所への負担を分散できます。

利き手に頼りすぎないようにする

日常的に右手(または左手)ばかり使う習慣があると、片側の肘に負荷が偏ります。

なるべく左右両方の手を使う意識を持つこと、重たい荷物は両手で持つことが大切です。

また、片方の肘が痛むからといって反対の手ばかりに頼ると、今度はそちらの手に負担がかかる可能性もあるため、バランスを考えて行動することが重要です。

自転車の姿勢を見直す

自転車に乗る際の姿勢も肘にかかる負担に大きく関係します。

以下のような点に注意しましょう

ハンドルの高さが低すぎると、手首が反った状態になりやすくなります。

適切な高さに調整し、手首がまっすぐになるように意識しましょう。

日常姿勢の改善

肩が前に巻き込んだ巻き肩や、背中が丸くなる猫背は、肘や手首に不自然な力がかかる原因になります。

例えば、デスクワークやスマホ操作の際、背筋が丸まりやすい方は、椅子に深く腰掛け、骨盤を立てた状態をキープすることで、自然と肩が開き、腕の位置が整います。

姿勢の意識があるだけでも、肘への負担は軽減されるのです。

筋肉の冷えに注意する

前腕や肘周囲の筋肉が冷えると血行が悪くなり、疲労物質が蓄積しやすくなります

特に冬場やエアコンが効いた室内では、薄手のサポーターやアームウォーマーなどで保温することで、痛みの予防や緩和に役立ちます。

まとめ

自転車のハンドルを握るたびに感じる肘の痛み。

初めは少しの違和感かもしれませんが、実はテニス肘という慢性的な炎症につながることがあります。

そして、痛みの原因は肘だけではなく、日々の使い方や姿勢、体のバランスにも関係しています。

だからこそ、そのうち良くなるとそのままにするのではなく、少しずつでも生活習慣を見直すことが大切です。

正しい知識を持ち、自分の体を見直すことで、痛みのない快適な日常を取り戻すことは可能です。

まずはお近くの専門的な機関での診断を受けて正しい対処をしましょう。

当院でもテニス肘の症状、そしてその背景にある体のゆがみや動作のクセまで丁寧に確認し、施術を行います。

自転車のハンドルを握る時の肘の痛み、テニス肘でお困りの方は一度ご相談ください。

肘の内側から手のしびれ、痛み〜肘部管症候群

2025/03/27最近、右手の小指と薬指がしびれて力が入りにくいんです。

パソコン作業をしていると特に症状がひどくなって…」

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

肘の内側から手にかけてのしびれや痛みでお困りの40代男性からのご相談です。

特に小指と薬指に限定されたしびれは、神経に関連する問題が疑われるサインです。

仕事や趣味などで手や腕を使う頻度が多く、負担の蓄積が蓄積することにより症状が現れまルコとが多くみられます。

実際、デスクワークによる肘の圧迫や、長時間のスマートフォン使用、さらには筋トレやスポーツなど、肘関節周囲の酷使は日常的に起こっています。

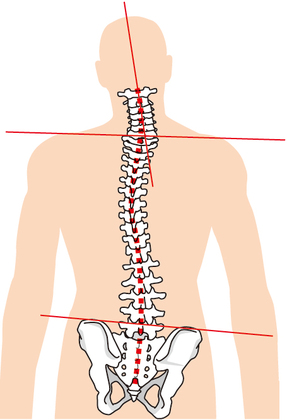

このような症状は、整形外科で肘部管症候群(ちゅうぶかんしょうこうぐん)と診断されます。

これは、尺骨神経(しゃっこつしんけい)が肘の内側にある「肘部管」と呼ばれるトンネルで圧迫され、しびれや痛み、さらには握力の低下といった症状を引き起こします。

日本整形外科学会の発表によると、肘部管症候群は中高年の男性に多く、発見が遅れることで手の機能に大きな支障を来す可能性があるとされています。

今回の記事では、この肘部管症候群について、原因や仕組みを専門的に解説し、日常生活で注意すべきポイントや、早期改善のための対策についてご紹介します。

肘の内側方手にかけての痛み、痺れでお困りの方はぜひ最後までお読み下さい。

肘部管症候群の原因とは?

肘部管症候群は、肘の内側にある「肘部管(ちゅうぶかん)」というトンネル状の空間で、尺骨神経が慢性的に圧迫されたり、過剰に引き伸ばされることで発症する神経障害です。

尺骨神経は、首の脊髄から始まり、肩、腕、肘、前腕、小指側の手へと伸びており、小指と薬指の感覚や、手の細かい動きをコントロールする筋肉に関与しています。

この神経が圧迫を受けると、まず小指側に違和感やしびれが現れ、進行すると「握力の低下」や「手の筋肉の萎縮」にまで至ることがあります。

主な原因としては以下のような要素が考えられます

長時間肘を曲げたままの姿勢

デスクワーク時に肘を机に押しつける習慣

スポーツ(特に野球・テニス)での反復的な肘の使い過ぎ

過去の肘の骨折や脱臼による骨の変形

ガングリオンなどの腫瘤が神経を圧迫するケース

さらに、現代人に多い長時間のスマートフォン操作も、肘部管症候群を引き起こす新たな要因として注目されています。

特に、ベッドで横になりながらスマホを操作する姿勢は、肘を深く曲げる状態を長く維持することになり、神経を圧迫しやすくなります。

このような状態が慢性化すると、神経の伝達が阻害され、「つまむ」「握る」といった動作が困難になるほど、握力が落ちる場合もあります。

握力の低下は、単なる筋力不足ではなく、神経系の異常が関与していることが多いため、早期の診断と対応が求められます。

症状を悪化させない日常生活での注意点

肘部管症候群は、早期であれば生活習慣の見直しによって十分に改善が期待できる症状です。

ここでは、日常生活で気をつけるべきポイントをいくつかご紹介します。

・肘の圧迫を避ける作業環境の整備

デスクワークをされている方は、肘を机の角に当てないよう、柔らかい肘パッドを使ったり、椅子と机の高さを調整して、肘の負担を最小限にしましょう。

・スマホやPCの使いすぎに注意する

スマートフォンの連続使用は、手首や肘の屈曲姿勢を長時間続ける原因になります。

30分に一度は手を伸ばし、肩・肘・手首のストレッチを取り入れてください。

・定期的なストレッチと筋肉のケア

前腕の筋肉(特に尺側手根屈筋)をや軽く伸ばしたり、肘関節の屈伸運動を行うことで血流を促進し、神経への負担を軽減します。

・握力低下を感じたら医療機関へ相談

物がうまくつかめない、力が入らないと感じたら、それは神経障害が進行している可能性があります

整形外科での診察を受け、正確な状態を把握することが重要です。

・日常の動作でも気をつけるべきクセを見直す

例えば、ついつい肘をついてテレビを見たり、頬杖をついて座るクセがある方は、それが神経への圧迫になっている可能性があります。

無意識のうちに肘に負担をかける姿勢を習慣にしないことも、大切な予防策のひとつです。

・重たい荷物を長時間持たない

スーパーの買い物袋や仕事用のカバンなど、腕にかけたまま長時間移動することは、肘や手首に負担をかけ、神経の圧迫を助長することがあります。

特に同じ腕でいつも荷物を持っている方は、左右のバランスを見直しましょう。

こうした生活習慣の小さな見直しが、神経への負担を減らし、症状の改善や予防に大きく寄与します。

まとめ

肘の内側から手の小指や薬指にかけてのしびれや痛み。

これらの症状は、日々の生活の中で少しずつ進行していくことが多いため、「気のせいかな?」と放置してしまいがちです。

しかし、こうした症状が出たときには、肘部管症候群という神経障害が進行している可能性を疑う必要があります。

進行すると、日常生活における動作に支障を来し、重症化すれば手術が必要になるケースもあります。

そのため、違和感を覚えた時点での早期対応が非常に重要です。

生活習慣の見直しだけで改善できる段階を逃さないためにも、自分の体の変化をほったらかしにしないことが重要です。

当院でも、筋肉や関節、神経の状態を総合的に判断し、あなたの症状に合わせた施術や指導を行います。

ゴルフをしていないのにゴルフ肘に?理由と対処法を解説

2024/12/07

はじめに

肘の内側に痛みが出るの原因とは

こんな方は要注意

- ぞうきんを絞るなどの手首を内のひねる動作

- マウスを握ったままの長時間のパソコン作業

- 子どもを横抱きしたまま長時間あやす。

- お盆やトレーを腕で支える

- 金づちやのこぎりを使う

- 腕を強く振る

- モノを投げる

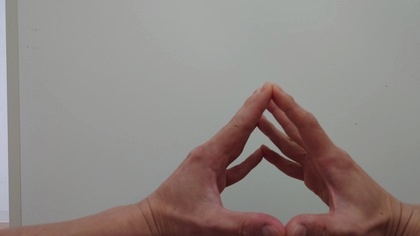

自宅で出来るセルフケア

指のストレッチ

前腕のストレッチ

まとめ

-

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

-

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

-

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

-

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

-

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分

営業時間:平日 9:00〜21:00

土曜 9:00〜18:00

休診日:木曜日・日曜日・祝日