- ホーム

- てんま活法整骨院の治療コラム バランス

てんま活法整骨院の治療コラム

当院の施術のことや、整体のこと

皆様に有益な情報を書き綴ってまいります。

じぶんんにも当てはまるな〜

こんな症状も整体でいいの?

こんな時はどうしたらいいの?ストレッチで改善しない膝の内側の痛み〜鵞足炎

2025/03/28ランニングの後に膝の内側が痛みが出る

ストレッチしてもなかなか良くならない…

そんなお悩みを抱えていませんか?

それは、鵞足炎(がそくえん)と呼ばれるスポーツ障害かもしれません。

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

マラソン大会に向けて向けて練習をしていたけれど、膝の内側に痛みが出てうまくトレーニングが出来ないとご相談を受けました。

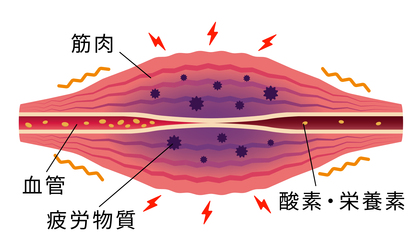

骨や関節に問題があるのかと思い、整形外科でレントゲンを撮りに行かれたそうです。

整形外科での診断は、鵞足炎。

安静に過ごしストレッチをしておけば良いと指導を受け2週間過ごしたそうです。

トレーニングを再開すると痛みが再発して、どうしたら良いかとご来院されました。

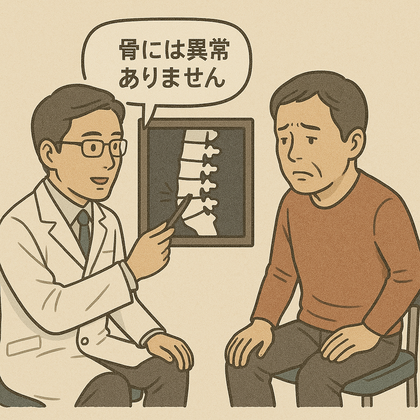

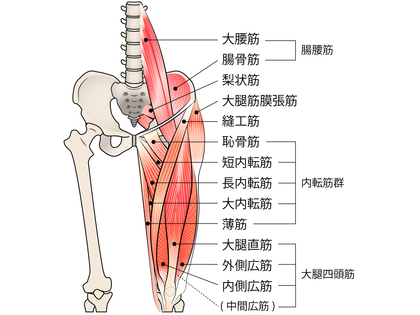

鵞足炎とは、太ももの内側にある縫工筋(ほうこうきん)、薄筋(はっきん)、半腱様筋(はんけんようきん)という3つの筋肉の腱が膝の内側下部で扇状に付着する部分を出での炎症です。下図参照

ランニングの繰り返し動作や膝の屈伸で、この部位に過度な摩擦や圧力が加わると炎症が生じ、痛みを引き起こします。

米国整形外科スポーツ医学会のデータでは、ランナーの膝の障害の中で鵞足炎は比較的多く報告されています。

特に30代以降の男性に発症が増えているとされています。

ストレッチやマッサージで一時的に改善したように感じても、根本原因が解消されなければ再発を繰り返します。

この記事では、鵞足炎でお悩みに方に向けて、原因から体の使い方、そして日常生活で注意すべきポイントを詳しく解説します。

原因解説

鵞足炎は、膝の内側にある筋肉が骨に付く部分に繰り返し負荷がかかることで生じる炎症です。

その背景には以下のような要因があり、複雑に絡んでいます。

① オーバーユース(使いすぎ)

ランニングなどの繰り返し動作によって、擦れたり圧迫されたりする頻度が増えると、炎症が起こります。

特に、長距離走や毎日のランニング習慣がある方は、筋肉や腱の回復が追いつかず、炎症が慢性化しやすい傾向にあります。

② 筋肉の柔軟性低下

鵞足を構成する筋肉(縫工筋、薄筋、半腱様筋)は、いずれも股関節から膝の内側をまたいで付着しています。

広い範囲を覆う筋肉で、太ももの内側や裏側の柔軟性と密接に関係しています。

筋肉が硬いと、鵞足部が常に引っ張られるため、ランニングのたびに摩擦が起こりやすくなります。

特にハムストリングスや内転筋群が短縮していると、膝を曲げ伸ばしするたびに、鵞足部の組織が引き延ばされ、炎症を助長します

③ 筋力バランスの崩れ

ランナーに多いのが、前ももの筋肉(大腿四頭筋)だけが発達して、臀部やハムストリングスが弱いという筋力バランスの偏りです。

股関節周囲の筋力が弱いと、着地の衝撃を分散できず、膝に過剰な負担がかかります。

特に内側の筋肉だけが働きすぎるパターンでは、鵞足部へのストレスが集中しやすくなります。

その結果、膝関節が安定せず、鵞足部が「膝のねじれ」や「引っ張り」の影響を強く受けるようになります。

④ ランニングフォームの問題

フォームの乱れは鵞足炎の根本原因の一つです。

特に注目すべきは「オーバープロネーション」と呼ばれる足部の過度な内側への回転です。

オーバープロネーションになると、足首から膝にかけてバランスが崩れ、膝が内側へ倒れ込む「ニーイン」状態になります。

その結果、鵞足部にねじれと圧縮の力が加わり、摩擦と引き伸ばす力が同時に発生。

これが炎症の大きな引き金となるのです。

フォームは走り方のクセでもあるため、長年の積み重ねが痛みに直結している場合も多いです。

⑤ 路面環境

硬いアスファルトやコンクリート道路は、着地時の衝撃を吸収してくれないため、膝関節や腱への負担が増します。

また、傾斜のある道や歩道の片側だけ高い道は、体の左右どちらかに偏った負荷をかけ、結果として膝の内側(=鵞足部)に一方的なストレスを与えてしまいます。

なぜ「ストレッチ」では治らないのか?

ストレッチは確かに筋肉の柔軟性を高める上で有効ですが、すでに炎症が起きている状態では逆効果になることもあるのです。

さらに、鵞足炎の原因は「筋肉の硬さ」だけでなく、筋力不足やフォームのクセ、アライメントの乱れなど複数あるため、ストレッチ“だけ”では改善に至らないケースが非常に多いというわけです。

対策

鵞足炎の対処において、セルフケアや治療と並行して、日常生活の過ごし方にも意識を向けることが重要です。

以下に、膝への負担を軽減するための実践的なポイントを紹介します。

- ウォームアップとクールダウンを丁寧に行う

ランニングの前には、筋肉と関節の柔軟性を高める準備運動を行います。

ランニング後は疲労回復を目的としたストレッチ、入浴を心がけましょう。

- 急激な負荷の変化を避ける

走行距離やスピードを突然増やすと、鵞足部に過度な負担がかかります。

走行距離、ペースなどの皆直しを適切に行いましょう。

- トレーニングコースの見直し

傾斜のある道路や傾いた歩道ではなく、できるだけフラットな路面を選びましょう。

硬すぎる地面も、砂利道などは避けた方が良いです。

- シューズの選択

足に合ったシューズを履くことは怪我の予防にはとても大切です。

特にオーバープロネーション傾向のある方は、安定性のあるシューズやインソールの導入を検討しましょう。

- 姿勢と動作を意識する

日常の歩き方や立ち方、座り方など、普段の体の使い方にも目を向け、左右差や体の軸のブレを修正する意識を持ちましょう。

こうした取り組みを続けることで、治癒を早めるだけでなく、再発防止にもつながります。

膝を守るためには、日々の積み重ねがとても大切なのです。

体のゆがみの解説

上記の内容を実践して回復される方もおられます。

しかし、自分で出来る事はしたけれど回復しない。

そんな方は原因が膝だけではないかもしれません。

背骨や腰、足首を含めた体全体のゆがみが鵞足炎に大きく関係しているからです。

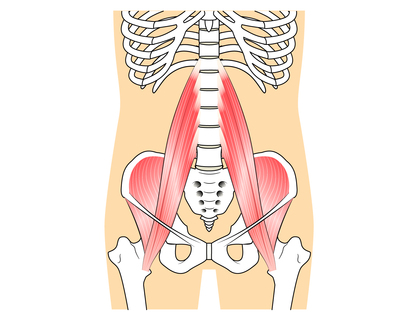

たとえば、骨盤が前傾していると、太ももの前側が常に緊張します。

一方で、骨盤が後傾していると、太ももの裏側が引き延ばされ、鵞足部に持続的な牽引ストレスがかかります。

また、足首や足裏のバランスが崩れていると、着地の際に膝が内側へ倒れ込みやすくなります。

特に偏平足や外反母趾、足首の可動域制限がある方は、膝関節がねじれるような動きになりやすく、それが鵞足への過負荷を引き起こす原因になります。

過去の捻挫などで足のバランスを崩したままの方も多くおられます。

さらに、日常の姿勢や歩き方のクセも大きな要因です。

猫背や反り腰、左右どちらかの足に体重をかける癖なども、股関節~膝~足首の連動性を崩し、膝の内側に過剰なストレスをかけてしまいます。

このように、体のゆがみは単なる見た目の問題ではなく、動作の質に直結しています。

体のゆがみが膝の痛みとして表れるのです。

根本的な改善を目指すためには、膝だけでなく全身のバランスを見直すことが欠かせません。

まとめ

鵞足炎は、軽度の段階では膝の内側が少し痛いだけと軽視されがちです

しかし、全身のバランスや筋力、フォーム、日常動作が密接に関係している奥深い障害です。

安静とストレッチをしても改善しない場合、それは体全体のアンバランスや間違えた使い方をしているかもしれません。

膝だけをケアするのではなく、なぜ膝の内側に痛みが出るのか?を見つめ直すことが、根本改善への第一歩です。

ランニングを続けるために、今の痛みを無視せず体としっかり向き合うことが大切です。

トレーニングをできない状態は辛いと思います。

焦らず確実に、自分の身体をリセットする機会と捉え、前向きに取り組んでいきましょう。

日常生活を見直しても変化がない場合は専門的な機関でのご相談をおすすめします。

当院でもゆがみから見た正しい体の使い方をお伝えしております。

お困りの際は、一度ご相談ください。

放っておくと悪化する?40代の女性必見、股関節の痛みと体のゆがみの関係

2025/03/27「このまま歩けなくなったらどうしよう…」

「年齢のせいなのかな?」

今回股関節の痛みでご相談いただいた40代パートをされているTさん。

初めは自転車にまたがる時に違和感があったそうです。

その違和感を感じる回数が増えてきて徐々に痛みへと変わってきたとのことでした。

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

この記事をお読みの方は、股関節の痛みが続きと不安を感じるておられるのではないでしょうか。

特に40代を迎える頃から、股関節の違和感や痛みを訴える女性が増えています。

実際、厚生労働省の国民生活基礎調査(2022年)でも、関節痛は女性の悩みの上位に挙げられており、日常生活に支障をきたす要因として重要です。

なかでも股関節は、体を支える重要な関節であり、痛みがあると立つ・歩くといった基本的な動作にも影響を及ぼします。

この股関節の痛み、実は「体のゆがみ」と深く関係していることをご存じでしょうか?

本記事では、股関節痛の根本的な原因や体のバランスとの関係、そして日常生活で気をつけるべきポイントについて、丁寧に解説していきます。

正しい知識を得ることで、これ以上の悪化を防ぎ、健やかな毎日を取り戻す第一歩となるはずです。

股関節痛の主な原因

股関節痛と一口に言っても、その原因は人によってさまざまです。

整多くの患者さまを診ていると、「知らないうちに悪化していた」「昔のクセが原因だった」と驚かれるケースも多くあります。

特に40代女性に多く見られる主な原因について、詳しく解説いたします。

1. 変形性股関節症(へんけいせいこかんせつしょう)

中年以降のの女性に最も多い原因です。

股関節の関節の軟骨は、骨と骨がこすれ合うのを防ぐクッションの役割を果たします。

加齢や過剰な負荷によってすり減っていくと、骨同士が直接ぶつかり合い、炎症や変形を起こします。

特に40代以降の女性は、次の状態が起きて進行しやすい傾向にあります:

・骨盤の構造が広く、股関節の安定性が低い

・出産やホルモンバランスの影響で関節がゆるみやすい

初期には「動き始めだけ痛い」「長時間歩くと違和感がある」程度でも、徐々に痛みが強くなり、日常生活に支障をようになります。

2. 臼蓋形成不全

日本人女性に非常に多い先天的な骨格の特徴です。

股関節の受け皿である部分が浅く、太ももの骨の先端をしっかり包み込めていない状態を指します。

この構造だと、体重を支えるたびに関節への圧力が集中し、軟骨がすり減りやすくなります。

臼蓋形成不全は、以下のような症状と関係しています

・20代~30代では違和感のみだが、40代以降で悪化しやすい

・変形性股関節症へ移行するリスクが非常に高い

「若い頃から体がかたい」「開脚が苦手」と感じていた方は、気づかないうちにこの状態だった可能性もあります。

3. 筋肉の硬さとアンバランス

股関節は、さまざまな筋肉の連動によってスムーズに動いています。

足を動かすために、太ももやお尻、お腹の奥を通る筋肉を使います。

これらの筋肉が硬くなると、股関節の動きが制限され、関節に直接負荷がかかりやすくなります

また、片側だけ筋力が弱くなっている、使いすぎているといったアンバランスがあると、痛みや動作の制限が片側だけに出るケースもあります。

4. 姿勢のクセ・動作の習慣

一見すると関係なさそうな「日常の姿勢」や「何気ないクセ」も、実は大きな要因です。

・片足に体重をかけて立つ

・足を組むクセがある

・いつも同じ肩でバッグを持つ

・横座りやぺたんこ座りをよくする

・同じ側を下にして寝る

これらは筋肉に左右差を生み出し、股関節の可動域を狭めていきます。

特に40代になると、筋力が落ち始めるため、その分の負荷が関節に集中しやすくなります。

5. 過去のケガやスポーツ歴

学生時代の部活動や、若い頃のケガが原因で、長年のうちに股関節に負担が蓄積されていることもあります。

・捻挫後に左右で歩き方が変わった

・交通事故や大きな転倒をしたことがある

・マラソンやバレエ、ダンスで片側を酷使していた

本人が忘れていても、体が無意識にかばう動きをしていて、40代以降で痛みとして現れるケースがあります。

このように、股関節痛の原因は「構造」「筋肉」「生活習慣」「過去のケガ」などが複雑に絡み合っています。「

年齢だから仕方ない」と諦めず、自分の体の状態を正しく理解することで、適切なケアと予防につなげることができます。

体のゆがみと股関節痛の関係性

私たちの体は本来、左右対称でバランスが取れていることが理想です。

しかし現実には、生活習慣や姿勢のクセによって、筋肉の緊張や関節の動きに左右差が生じ、それが体のゆがみとして表れます。

よく誤解されがちですが、骨盤自体が「ゆがむ」ことはありません。

骨盤は靭帯と関節により固定されており、骨そのものが曲がるわけではないのです。

正確には、骨盤の傾きや左右の高さに差が出る、アンバランスな状態を指してゆがみと呼びます。

たとえば、座るときに足を組む習慣や、いつも同じ肩にバッグをかけるといった動作が続くと、骨盤や股関節周囲の筋肉に左右差が生じます。

結果として片側の股関節にばかり負担がかかるようになります。

また、背骨や肩の位置が傾いていれば、股関節の動かせる範囲も偏り、動作の際に無理な力がかかります。

このように体のゆがみは、関節の使い方を不自然なものにし、股関節痛の原因になるだけでなく、痛みが慢性化・悪化する大きな要因にもなります。

日常生活で気をつけたいポイント

股関節痛を軽減し、これ以上悪化させないためには、毎日の生活習慣を見直すことが非常に重要です。

以下の点に注意してみましょう。

・立ち方・座り方を見直す

片足に重心をかけて立つクセがある方は、両足にバランスよく体重をかけるよう意識しましょう。

椅子に座る際は、足の裏が床につく位置で座りましょう。

・長時間の同じ姿勢を避ける

長時間のデスクワークや立ち仕事は、筋肉の血流を悪くし、股関節周辺の柔軟性を損ないます。

1時間に一度は軽く体を動かすよう心がけましょう。

・無理な歩き方や急な運動は控える

痛みがあるときに無理に歩いたり、急に運動を始めると、かえって悪化します。

どのような動きで痛みが出るのかをまずは確認しましょう。

・足元の環境を整える

ヒールの高い靴やクッション性のないスリッパは、歩行時の衝撃を吸収できず、股関節に直接負担がかかります。

なるべく安定した靴を選びましょう。

・日常動作に左右差がないかチェック

「片側だけで荷物を持っている」「いつも同じ方向で寝ている」など、自分では気づきにくい動作のクセがないか確認してみましょう。

日々の小さな意識の積み重ねが、股関節への負担を減らし、快適な動作を取り戻す第一歩となります。

まとめ

股関節の痛みは、ただの疲れや年齢の問題ではなく、体の使い方や姿勢のクセ、ゆがみによって生じます。

放っておくことで、痛みが慢性化し、歩く、立ち上がるなどの日常的動作に影響します。

正しい知識を持ち、生活習慣を少しずつ見直すことで、症状の悪化を防ぎ、股関節の健康を守ることが可能です。

最近ちょっと股関節が気になるな…と感じたら、今回の生活の注意点を見直してください。

レントゲンなどで変形や関節が浅いなどの診断を受けている方は、専門的な施術が必要です。

当院でも承っていますので、お気軽にご相談ください。

腕を上げる時に肩が痛い!四十肩の原因とは!?

2025/03/27肩を上げるとズキッと痛む

上着を着る時に肩に痛みが出る

はじめに

こんにちは、大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

今回ご相談いただいたSさん、洗濯物を干そうとした瞬間に肩に痛みが。

その後もふとした時に、腕を上げるたびに肩に引っ掛かるような痛みが出るようになりました。

病院では四十肩と診断され、痛みの出ない範囲で動かしておくようにと指導されました。

日常生活での動きの中で不意に出る痛みはなかなか治らず楽にはなりません。

実際、40代女性の3人に1人が肩の痛みを感じているというデータもあり、四十肩は決して珍しい症状ではありません。

年齢のせいだから、仕方ないそのうち楽になるんじゃない?と我慢してしまっている方がとても多いのです。

四十肩の対策が痛いけど動かしましょうでは辛いし不安ですよね。

痛みにはちゃんと原因があり、正しい対策があります。

「どうして私だけこんなに痛いの?」「このままずっと治らないのでは…」と不安な気持ちになっていませんか?

原因解説

四十肩は正式には肩関節周囲炎は、肩関節周囲の組織に炎症が起きることです。

腕を上げたり後ろに回したりする動作が制限されたり、痛みを感じたりする状態を指します。

医学的には加齢による変性や血流障害が主な原因とされています。

長年のデスクワークやスマホの使用により、猫背気味になっている方が多く、

その結果、肩甲骨の可動域が狭くなり、肩関節が自由に動かせなくなるのです。

また、肩の深い部分ある筋肉に柔軟性がなくなることで、関節の中で炎症が起こりやすくなります。

肩の関節は、体の中でも特に可動域が広く繊細な構造をしており、少しの姿勢の崩れや動作のクセでも大きな影響を受けます。

つまり、四十肩は単なる肩のトラブルではなく、全身の姿勢や体の使い方が複雑に絡み合った結果として起きていることが多いのです。

体のバランスを崩すことで筋肉の緊張が生まれ、血流が悪くなる。

さらに、精神的なストレスや睡眠の質も、肩の痛みに影響を及ぼす要因です。

ストレスが溜まると体が無意識に緊張し、特に首や肩まわりの筋肉が硬くなります。

その状態が続くと血流が悪くなり、老廃物がたまりやすくなって炎症を助長します。

また、睡眠中の姿勢も見逃せません。

うつ伏せで寝る、肘を枕にして寝るといった習慣は、肩関節に負担をかけます。

こうした要因が積み重なることで、気づかぬうちに肩まわりの環境が悪化し、四十肩を引き起こすのです。

動かすことで血流を改善しようとしても動かせない状態では無理に動かしても痛みを助長するだけです。

体のゆがみの解説

四十肩が起こる要因のひとつに、体のゆがみがあります。

体のゆがみというと骨盤がゆがんでいると言われることもありますが、

実際には骨盤そのものが大きくねじれたり歪んだりするわけではありません。

本当に注目すべきは、骨盤の周囲にある筋肉のバランスの崩れや、日常的な姿勢やクセによって生じるアンバランスです。

たとえば、いつも同じ足で立つ、カバンを同じ側の肩にかける足を組んで座る。

こうした日常のクセが、骨盤周囲や背中の筋肉に偏りを生み出し、それが背骨や肩甲骨の位置にまで影響を及ぼすのです。

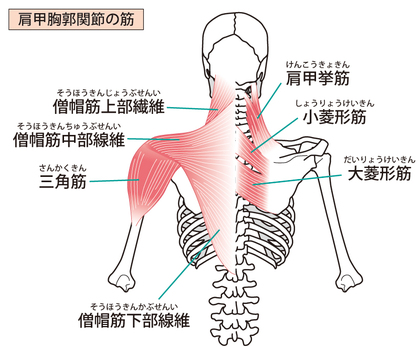

背骨を通じて肩甲骨、肩関節は連動しています。

骨盤や背骨が不安定な状態では、肩甲骨の動きもスムーズでなくなり、結果的に肩関節に過剰なストレスがかかるのです。

その状態が続くことで、関節内に炎症が起こりやすくなり、結果として四十肩のような痛みにつながってしまいます。

「肩だけを治療しても良くならなかった」という方こそ、こうした体全体のバランスに目を向けることが改善への近道となります。

今回ご相談いただいたSさんは、右肩の四十肩に悩んでおられました。

詳しく検査していくと、左足首の古い捻挫が原因で体が傾き、それをかばう姿勢が肩に負担をかけていたことがわかりました。

つまり、肩の痛みは結果であって、原因は他の場所に潜んでいることもあるのです。

対策

四十肩を悪化させないためには、肩だけに注目するのではなく、

日常の姿勢や動作を丁寧に見直していくことが重要です。

特に意識したいのが座り方です。

椅子に浅く腰掛けて背中を丸めてしまうと、骨盤が後傾し、背骨全体が丸くなります

その結果、肩甲骨は前方に引っ張られ、肩関節の動きが制限されるのです。

理想は、坐骨でしっかり座り、骨盤を立てるような姿勢を意識すること。

背骨が自然なカーブを保てるようになり、肩への負担も軽減します。

そのほか、スマホをのぞき込むような姿勢や、荷物を常に片側だけで持つ癖なども肩や背骨のバランスを崩す原因になります。

まずは一つひとつの動作を丁寧に見直すことで、痛みの予防と回復に大きくつながります。

一日の終わりには、立った状態で鏡を見て、自分の姿勢をチェックするのもおすすめです

耳・肩・骨盤・くるぶしが一直線になっているか、肩の高さが左右で違わないかを見るだけでも、体のゆがみに気づくきっかけになります。

また、座っているときは足が床につくように座ることで自然と骨盤が立ち、背筋が伸びます

簡単なことですが、毎日の積み重ねが姿勢の改善につながります。

まとめ

四十肩は、年のせい、動かさないと硬くなると思われがちです。

実際には日々の姿勢や体の使い方、そして体のゆがみが大きく関係しています。

肩は単独で動いているように見えて、実は骨盤・背骨・肩甲骨といった体の他の部位と連動して動いているのです。

だからこそ、肩だけを治療してもなかなか改善しないことが多くあります。

ストレッチやリハビリをしてもなかなか良くならない、と悩んでしまう方も少なくありません。

まずは生活の中で姿勢や動作を少し見直すことで、体のバランスが変わります。

ゆがみが整うことで、肩への負担は確実に軽くなっていきます。

肩こりの真実!その痛み、ただの疲れじゃない?

2025/03/06「最近、肩こりがひどくて…」

「肩がガチガチに固まってる…」

「肩から首にまで重だるさを感じる」

忙しいし疲れてるのかな?

そんな悩みを抱えていませんか?

こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下伸二です。

当院でよくご相談を受ける症状の一つが肩こりです。

多くの人が肩こり=疲れと考えがちですが、実はそれだけではありません。

肩こりには、血流の悪化、筋肉の緊張、神経の圧迫、さらには内臓の不調が隠れていることもあります。

ただの肩こりだし、まあいいかと放置していると、頭痛、めまい、手のしびれといった深刻な症状につながることも…。

今回の記事では、肩こりの本当の原因や、症状が悪化するメカニズムを分かりやすく解説します。

あなたの肩こり、本当にただの疲れでしょうか?

肩こりは、首から肩、背中にかけての筋肉が緊張し、痛みや不快感を伴う症状です。

日本整形外科学会によると、頸肩腕症候群の一部として分類されることがあります。

肩こりは、主に僧帽筋(そうぼうきん)、肩甲挙筋(けんこうきょきん)、菱形筋(りょうけいきん)などの筋肉が緊張し続けることで発生します。

特に、長時間同じ姿勢を続けることが現代社会では、非常に一般的な症状となっています。

(1) 同じ姿勢での長時間の作業

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用により、前かがみの姿勢が続くと、首や肩の筋肉に負担がかかります。

頭の重さを支えるために首の後ろ側の筋肉が過度に緊張し、肩こりが引き起こされます。

スマートフォンやパソコンを使う時間が長くなると、無意識のうちに首を前に突き出す姿勢を取りがちです。

ストレートネック、スマホ首と言われる状態です。

これは首の骨の自然なカーブを損ない、筋肉に負担をかけることになります。

その結果、首を支えようとする筋肉に緊張が続くことで肩こりが慢性化しやすくなります。

姿勢の改善には、日常生活での意識が重要です。

デスクワーク時には背筋を伸ばし、目線の高さにモニターを設定することで、首や肩への負担を軽減できます。

また、一定時間ごとに立ち上がって軽いストレッチを行うことで、筋肉の緊張を和らげることができます。

(2) 過度の筋緊張

肩や首を支える筋肉が正しい姿勢を維持するために余計な力を使うことで、疲労しやすくなります。

特に、僧帽筋や菱形筋、肩甲挙筋の筋緊張が肩こりに関係します。

デスクワーク中心の生活では、肩甲骨を動かす機会が少なくなり、筋緊張が続くのです。

筋緊張が続くことによりすると、血流も悪くなり肩こりのリスクが高まります。

筋緊張を緩めるためには、肩甲骨周りの筋肉を大きく動かすエクササイズが有効です。

例えば、肩を回すストレッチや、深呼吸など腕を大きく動かすことで、肩周りの脱力を促し、肩こりの予防につながります。

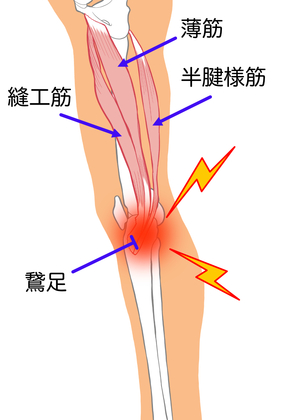

(3) 血行不良

運動不足や冷え、ストレスなどが重なると血流が悪くなります。

血流が悪くなることで、筋肉への酸素供給が低下し、酸欠状態がおこります。

特に寒い環境では交感神経が活性化し、血管が収縮することで筋肉が緊張し、肩こりが悪化しやすくなります。

冬場に肩こりが悪化する人が多いのは、気温の低下によって筋肉の緊張状態が続くことと、血流が滞ることが一因です。

また、冷房の効いた室内に長時間いることも、肩こりを引き起こす要因になります。

血行を促進するためには、適度な運動や入浴が有効です。

筋肉の緊張をほぐし、血流を改善する効果が期待できます。

積極的に体を温めましょう!

まとめ

足の裏の痛み!モートン症の初期対応と原因を解説

2024/12/31「足の裏がピリピリとしびれる。

「足の指に付け根から指がジンジンする」

「足をつくと足先に違和感が出る」

こんな症状でお悩みでしたら、今回の記事がお役に立てると思います。

はじめに

こんにちは。大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

モートン病と呼ばれる足の症状。

ハイヒールやしゃがみ込む姿勢を良くする方に多く見られる症状です。

モートン病は、40~60歳代の女性に多く発症するとされています。

症状としては、足の中指、薬指のしびれ、疼痛、灼熱痛などの神経症状があります。

しびれ、違和感の感じ方は人により違い、ものが挟まっている、砂を踏んでいる感触など表現は様々です。

モートン病は症状の進行具合によって対応策が変わってきます。

もしあなたが、足に違和感を感じだした。

しびれを感じて病院でモートン病の初期と診断された。

初期のモートン病でお困りの方に向けて、原因や対応方法を解説し、家で簡単に出来るセルフケアをご紹介します。

ぜひ、最後までお読みください。

原因解説

モートン症の原因は認知されている中でも、主に下記の要素が関係しています。

- ハイヒールなどの靴の問題

ハイヒールなどのつま先に負荷の大きくかかる靴は、足の指の付け根に大きな負荷がかかります。

体重が1点にかかり足の指の付け根神経が圧迫されることで、しびれが発生しやすくなります。

- 足のバランスの要因

過去のねんざやなどで足の骨の並びに問題があることがあります。

上手く足の指が使えない、足裏を上手く接地できない

立つ、歩くなどの日常動作の中で足の指の神経に負荷がかかります。

- 日常生活動作の負荷

長時間立っている、重い荷物を持つ、しゃがみ込み動作が多い

といった日常生活動作も原因の一つです。

症状

足の裏、特に第三および第四中足骨(中指、薬指)付近に鋭い痛みやヒリヒリ感を覚えることが多いです。

歩行中に増す痛みが特徴です。

しびれのある場所を押すと痛みを感じ、症状が進むと腫れやしびれを伴う場合もあります。

また、靴を脱ぐと症状が一時的に和らぐことがあります。

初期対応方法

- 靴の見直し

ハイヒールや先の細い靴は避け、スニーカーなどのサポート力のある靴を選びましょう。

痛みが強い場合は、安静を心がけましょう。

- テーピング

テーピングを行うことで、足のアーチをサポートし負担を軽減します。

適切な巻き方については専門家に相談することをお勧めします。

- 足元のバランスを見直す

家で、できる簡単なエクササイズとしてタオルギャザーをおすすめします。

イスに座り、足元にタオルを敷く

足をタオルの上に乗せ足裏全体をつける

足の指を大きく開きタオルを握る

開く握るをくり返しタオルを手繰り寄せるようにする

端まで手繰れればタオルを伸ばす

これを3セット左右足を入れ替えて行います。

まとめ

モートン症は、早期に適切な対応を行うことが重要です。

放置することで症状が進み、神経種とい言った状態になると最悪、手術なども考えられます。

靴の見直し、テーピングでのケアなどまずはご自身で出来ることをお試しください。

当院では足のゆがみに対してアライメントの調整と、体のバランスを調える施術を行っています。

モートン病の症状でお困りの際は一度ご相談ください。

~原因不明の腰痛~病院でレントゲンや検査をしても異常がなかった腰の痛み

2024/12/30こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

今回ご相談いただいたTさん10年前に交通事故に遭われ、首・腰に痛みがあるとのこと

病院で検査を受けたけれど、レントゲンやMRIでは異常が見られない。

リハビリ、教えられたセルフケアを続けたけれどなかなか変化がないとお悩みでした。

腰が痛くて病院に行ったのに原因がわからない、なかなか症状が改善しないのは辛いですね。

実は、腰痛のうち約85%は画像検査などで明確な原因が特定できない「非特異的腰痛」とされています(日本整形外科学会)

つまり、骨や椎間板などに画像上で目に見える異常がないにも関わらず、痛みだけが続くケースが圧倒的に多いのです。

とくに中高年の方は、仕事や生活習慣による負担の蓄積、加齢に伴う身体の変化によって、腰の痛みを引き起こしやすい時期です。

この記事では、「原因不明」と診断された腰痛の要因を解説します。

原因解説

腰痛の根本的な原因は、レントゲンに映る骨だけではありません。

筋肉や神経、関節、さらには心因的要素まで多岐にわたります

以下に代表的な原因を挙げ、詳しく解説します。

・筋筋膜性腰痛:

腰の筋肉や筋膜に微細な損傷や慢性的な緊張があることで痛みが起きます。

長時間の同一姿勢や過度な負担が主な要因です。

・仙腸関節障害:

骨盤の関節である仙腸関節がわずかにズレることで、腰部や臀部に鋭い痛みが出ます。

レントゲンでは写らないため見逃されがちです。

・椎間関節性腰痛:

背骨の関節部分である椎間関節の炎症や機能不全によって痛みが起きます。

特に体を後ろに反らす動作で強くなるのが特徴です。

・神経系の過敏化:

痛みを感じる神経が過敏になり、本来痛みと感じない刺激にも反応してしまう状態がおきます。

ストレスや睡眠不足が関与することがあります。

・心因性要因:

心理的ストレス、不安、抑うつなどが筋緊張や神経過敏を引き起こし、痛みとして現れるケースもあります。

これらの要因は一つに限定されるものではなく、複合的に絡み合っていることが多くあります。

体のゆがみと腰痛の関係

「体のゆがみ」と聞くと、真っ先に思い浮かぶのは、姿勢の悪さかもしれません。

実際には、体のゆがみとは骨格、筋肉、関節、神経のアンバランスが複雑に絡み合っています。

そして、このバランスの崩れが腰痛を引き起こす大きな要因となるのです。

腰骨のゆがみと腰痛の関係

腰の骨は、骨盤の上に積み木のように乗っています。

そのため、骨盤が前に傾いたり、左右どちらかに回旋(ねじれ)したりすると、腰の骨にもゆがみが連動して伝わります。

例えば、

骨盤が前に倒れると、腰の反りが強くなりますそのことで、腰の筋肉が常に緊張状態になります。

骨盤が後に倒れると、背中が丸まりる姿勢になります。

腰骨もに必要以上の圧力が加わり、腰に緊張状態が起きます。

左右の傾きやねじれがあると、筋肉の左右バランスが崩れ、片側の腰にだけ負担がかかる状態が続きます。

このような状態が慢性化すると、筋肉を覆う膜や関節を覆う部分に緊張が起きて硬くなります。

すると、神経を刺激して「原因不明の腰痛」と言われる症状に発展することがあるのです。

筋肉のアンバランスによるゆがみ

現代の生活では、座っている時間が長く、同じ動作や姿勢を繰り返すことが多くあります。

筋肉の使い方に偏りが生じやすくなっています。

使われ過ぎて硬くなる筋肉と、使われず弱くなる筋肉のバランスが崩れると、体の支えが不安定になります。

筋肉のバランスの崩れは、動作時の重心位置にも影響を与えます。

日常動作の中で知らず知らずのうちに腰にストレスを蓄積させていくのです。

足元からの影響

体のゆがみは、腰や背骨だけでなく、「足元」からも始まります。たとえば、

偏平足や外反母趾のような足の異常があると、立っている時の重心が内側や外側に偏り、体の傾きにつながります。

片足重心の立ち方や歩き方の癖があると、骨盤や腰椎が常に一方向に引っ張られ、慢性的な腰の緊張を生みます。

過去に捻挫したとことなどでうまく足をつかえていないこともあります。

つまり、腰のゆがみだけを見ても根本の原因を見落とすことがあります。

体全体の動きのつながりを見ていく必要があります。

神経系の関与

ゆがみが長期化すると、姿勢や動作に対する感覚にズレが起きます。

自分では真っ直ぐのつもりでも実際には傾いているというような状態です。

この状態では、正しい姿勢を取ること自体がストレスとなります。

無意識のうちに楽な姿勢を選ぶ悪循環に入ってしまいます。

こうした神経的な要因も、「ゆがみ」と「腰痛」のつながりに深く関係しています。

まとめ

原因不明の腰痛は、体のゆがみは普段の体の使い方やクセ、過去の怪我などが影響します。

ゆがみが徐々に大きくなることで痛みなどの症状が現れ、自分の力では元に戻せなくなっています。

必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。

慢性的な腰痛で悩んでいる方は、一度ご自身の体がゆがんでいないか確認してみてください。

もし、鏡などで見てわかるようなゆがみがある場合はお近くの国家資格を持つ専門的な機関を受診してください。

当院でもご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

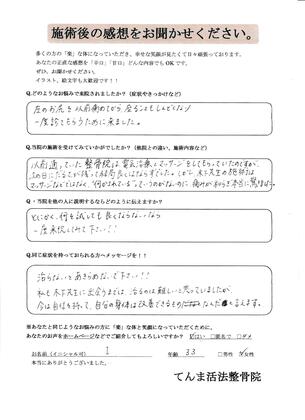

患者さんの声

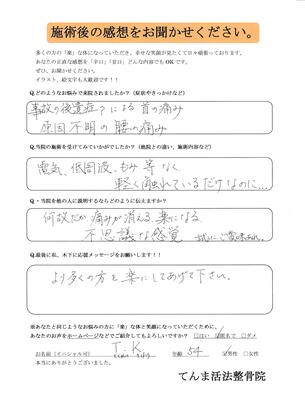

Q.どのようなお悩みで来院されましたか?

A.事故の後遺症?による首の痛み 原因不明の腰の痛み

Q.当院の施術を受けてみていかがでしたか?

A.電気、低周波、もみ等なく、軽く触れているだけなのに…

Q.当院を他の人に説明するならどのように伝えますか?

A.何故だか痛みが消える、楽になる、不思議な感覚試しにご賞味あれ。

Q.同じ症状を持っておられる方へメッセージを!!

A.より多くの方を楽にしてあげてください

※こちらの体験談は個人の感想です。効果には個人差があります。

Tさん、ありがとうございました。

座るのもしんどい、左お尻の痛み~坐骨神経痛~

2024/12/30「何を試しても良くならない」

坐骨神経痛でお悩みに方の喜びの声をいただきました。

もしあなたが、坐骨神経痛でお悩みでしたら今回の記事がお役に立てると思います。

はじめに

こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

今回ご相談いただいたIさん

左のお尻痛み、お尻から足にかけてのしびれ症状でご来院されました。

最初は左のお尻に痛み出て、何か痛めたのかなと様子を見ていたそうです。

そのうちにお尻から足にしびれが出てきて座っているのしんどくなったとのことでした。

家の近くの整骨院に行き、電気治療とマッサージを受けたそうです。マッサージを受けても次の日にはだるさが残って結局は良くならない。

自分の体がどうなってるのかを知りたいとネット検索で当院に来られました。

坐骨神経痛でお悩みの方は、ご自身でストレッチをしたりお尻周辺のマッサージをしたりされてる方が多くおられると思います。

今回、ご相談いただいたIさんも整骨院でマッサージを受け、家でストレッチをするように指導を受けていたそうです。

なぜマッサージでは改善しなかったのか?

Iさんの坐骨神経痛の原因は体のゆがみでした。

体のゆがみは、偏った体の使い方、長時間同じ姿勢を続けることで起きます。

3歳のお子さんがおられて、片抱きでの抱っこや無理な姿勢での抱え上げなど、ご自身でも体に負担がかかっている自覚はあったそうです。

ご来院時にゆがみの検査をすると、ご自身でも驚かれるくら体がゆがんでいました。

大きくゆがみが出た状態では、ゆがんだ体を支えるために筋肉が緊張します。

マッサージで硬くなった筋肉をほぐしても体のゆがみは変化しないのでお尻の痛み、しびれは変化しないのです。

腰の重だるさを感じていたけれどなかなか時間が取れずに先送りにしていて、我慢できないような痛みが出て来た。

痛みが出る前の重だるさが体のゆがみ、不調の始まりのサインです。

ゆがみを整える施術と家のセルフケアをお伝えして、症状も治まり喜びの声をいただきました。

ゆがみのチェックとセルフケア

当院では整体に必要な特殊な検査でゆがみをみます。

今回はお家で出来る簡単なゆがみのチェック方法をお伝えします

膝倒し

仰向けで寝ます。

両膝を立て、ゆっくりと左右に倒します。

左右、倒しやすい倒しにくいなどの差があると思います。

倒して痛み、しびれが強く出る方は無理をしないでください

この左右の倒しやすさの差が体のゆがみです。

セルフケア

上記の膝倒しをして倒しやすい方、楽に倒れる方向を確認します。

倒しやすい方にだけゆっくりと5回倒します。

ポイント

痛みのない範囲でゆっくりと行ってください。

倒しやすい、楽に感じる方向にだけ倒します。

初めは左右の差が大きく感じられることが多いです。

コツコツと続けて行きましょう。

まとめ

今回は、左お尻の痛み、お尻から足にかけてのしびれが改善した例のお話でした。

痛みが強くなって行ったり、しびれの範囲が広くなると心配だし辛いですね。

マッサージを受けてもだるさが出たり変化しないと治らないのでは?と諦める方もおられます。

もしあなたが体のゆがみについてアプローチをしていないのであれば一度、膝倒しをしてチェックしてみて下さい。

左右の差が小さくなるだけで症状が変化することがあります。

セルフケアをしても変化が感じれない、差が大きく出ている場合は専門的なアプローチが必要です。

当院では、体のゆがみを調えることを軸にした施術をしております。

お尻の痛み、お尻から足にかけてのしびれ症状でお困りでしたら一度ご相談ください。

患者さんの声

Q.どのようなお悩みで来院されましたか?

A.左のお尻を以前痛めてから、座ることもしんどくなり、一度診てもらうために来ました。

Q.当院の施術を受けてみていかがでしたか?

A.以前通っていた整骨院は、電気治療とマッサージをしてもらっていたのですが、

次の日にだるさが残って結局良くならずでした。しかし木下先生の施術は

マッサージなどではなく、”何かされている”っていうのがないのに、痛みが和らぎ本当に驚きました。

Q.当院を他の人に説明するならどのように伝えますか?

A.とにかく、何を試しても良くならないなら一度来院してみて下さい!!

Q.同じ症状を持っておられる方へメッセージを!!

A.治らないとあきらめないでください!私も木下先生に出会うまでは、治るのは難しいと思っていましたが、

今は自信を持って、自分の身体は改善できるものなんだと言えます。

※こちらの体験談は個人の感想です。効果には個人差があります。

Iさん、ありがとうございました。

歩き方が原因?モートン病の原因を解説

2024/12/29「足の指がしびれるような感覚や、足裏の痛みを感じることが多い」

「ヒールを履いて立っていると痛みが出て仕事に支障が出ています。」

このような症状でお困りでしたら今回の記事がお役に立てると思います。

はじめに

こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

足に痛みの出る症状の一つ、モートン病は、特に女性の方に多く見られます

ハイヒールや歩い方が原因と言われますが、実はそれだけではありません。

今回ご相談いただいたKさん

病院で歩き方が悪い。

足のつき方を意識して歩くように指導されたそうです。

足全体をつけて、かかとから順番に体重をかけるように歩く。

実際、歩き方はとても大事です。

しかし、歩きながら重心の移動を意識する

足の裏のついている部分を意識する

このことは、スポーツやダンスなど体を動かすことを専門にやっている方への指導でもなかなか難しい部分です。

感覚をつかんでもらい反復して練習する。

時間もかかるし、なかなか根気のいる作業です。

実際、ご来院いただき施術では足の使い方と体の使い方、ゆがみの調整を行いました。

足の使い方を知ることで、頭で考えながら歩くのではなく自然に正しく足が使えるようになります。

この記事では、歩き方の改善を自宅で簡単にできるセルフケア方法でご紹介します。

モートン病で正しい歩き方でお悩みの方は最後までお読みください。

原因解説

モートン病は、足の中の指と薬指の間にある神経が圧迫されている神経障害です。

原因は以下のような内容が多く解説されています。

- 歩き方のバランスの崩れ

日常生活での歩き方が原因で、足のアーチ(足裏の土を踏まずの部分)が崩れることがあります。

特に、片側足に体重が偏る癖や、足裏全体で均等に体重を支えられてない場合に多い

- 靴の問題

ハイヒールや先の細めの靴を履くと、足の指が圧迫され、神経が圧迫され負担が増加します。

神経に炎症を起こす原因となります。

- 日常生活の動作の負担

日常的に長時間立つ仕事や、足に負担をかける姿勢(つま先立ち、しゃがむ)が足先に負担をかけます。

ハイヒールを履いている人や、しゃがみ込み動作の多い方のすべての人がモートン病になるわけではありません。

体のゆがみを原因とする足の使い方とバランスの崩れが足に負担をかけてモートン病の症状を起こします。

歩き方が崩れるのも体のゆがみにより上手く足が使えていないことが原因です。

セルフケア

歩き方を改善するにはまず、上手く足を使えることが重要です。

柔軟性と使い方をそれぞれセルフケアとしてお伝えします。

- 足首の柔軟性

歩き方が乱れる原因の一つに足首の硬さが関係します

足首を大きく回し、足首の動きの確認をしましょう。

- 足の指の使い方

歩く時に足の指が上手く使えていない方が多くおられます

足の筋肉とバランスを調えるセルフケアをしましょう。

家で、できる簡単なエクササイズとしてタオルギャザーをおすすめします。

イスに座り、足元にタオルを敷く

足をタオルの上に乗せ足裏全体をつける

足の指を大きく開きタオルを握る

開く握るをくり返しタオルを手繰り寄せるようにする

端まで手繰れればタオルを伸ばす

これを3セット左右足を入れ替えて行います。

まとめ

今回の記事では、モートン病の方に向け足の使い方の解説を行いました。

歩き方を見直すことはとても大切です。

しかし、足首の方さ、足の指の使い方が上手くできない状態では、上手く歩くことが出来ません。

モートン病の対策で使われるテーピングも足が上手く使えない状態では効果が上手く出せません。

まずは、今回のセルフケアを試してみて下さい。

当院では体のゆがみを整えて、足の使い方、歩き方、バランスのとり方の指導を行っています。

モートン病での足の痛み、歩き方でお困りの際は一度ご相談ください

ストレートネックとひどい肩こり〜スマホを30分以上見る方は要注意!!

知っていて欲しい改善のための原因と対策

2024/12/27

こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

今回のお悩みのご相談をいただいたのは、30代の主婦Aさんです。

お子さんの学校の連絡や調べもの、お料理のレシピなどスマホやタブレットを使う時間が多くなっている。

家事や育児に追われながら、ふとした時間にスマホを見ている。

気づけば時間が経っていて、肩、首周りがこり固まってしまっている。

肩こりのご相談の中でこのようなお話を伺いました。

ある研究では、スマホを30分以上使用しただけで首への負担は一気に増加し、通常の姿勢に比べて最大5倍もの負担がかかると報告されています。

その結果、筋肉は緊張し、血行不良を起こしやすくなり、慢性的な肩こりにつながってしまうのです。

このブログでは、ストレートネックと肩こりの関係をわかりやすく解説します。

繰り返す肩こりに悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

【原因解説】

ストレートネックが肩こりを引き起こす理由は様々あります。

その中で共通しているのは頭の位置です。

顔を突き出すような位置に頭があると、首から肩にかけての筋肉・関節・神経に過度な負担がかかります。

以下に、主要な原因を詳しく解説いたします。

スマートフォンやPCの長時間使用による前傾姿勢

人の首は緩やかな前カーブを描いています。

このカーブは、約4~6kgある頭の重みを分散し、首への負荷を最小限に保つ重要な役割を果たしています。

ところが、長時間スマホを見続けると、首が前方に突き出た姿勢になります。

この状態が続くと、首のカーブが失われて真っ直ぐになり、ストレートネックと呼ばれる状態になります。

肩から背中にある筋肉の持続的な筋緊張

頭が前に出た姿勢では、首と肩の筋肉が重たい頭部を支えるために緊張状態になります。

これにより筋疲労が蓄積し、血液の循環が悪化し、肩こりや痛みの原因になります。

首の骨のゆがみと関節の動き

ストレートネックによって首の骨がまっすぐな状態になると、首の関節や靭帯にも影響が及びます。

首の関節の動きが悪くなり、筋肉や神経に過剰なストレスがかかります。

肩こりや頸部の痛みを引き起こすリスクが高まります。

自律神経の過緊張

首の前には自律神経を調整する重要な神経の通り道があります。

神経が筋緊張や血行不良によって刺激されると、緊張、興奮状態になり、筋肉の血流が低下します。

この悪循環が慢性肩こりを引き起こす一因です。

呼吸が浅くなる

姿勢が崩れると、胸の動きが制限され深い呼吸ができなくなります。

浅い呼吸が続くと、肩や首の筋肉で呼吸を助けようとして、肩こりや首の張りにつながります。

これらの要因は一つではなく、幾つも重なり合って肩こりを慢性化させていきます。

マッサージなどの一時的な対処法ではなく、姿勢や生活環境を見直す必要があります。

【体のゆがみの解説】

ストレートネックを引き起こす根本的な背景には、日常の姿勢や体の使い方の偏りがあります。

とくに現代人に多いのが、猫背と巻き肩の姿勢です。

背中が丸くなり、肩が前に出るこの姿勢は、頭の位置を前方にずらし、首のカーブが少なくなる要因となります。

また、姿勢の悪化は連動して身体全体のバランスにも影響を及ぼします。

たとえば、座っている時に片方のお尻に重心をかける癖があると、背骨がわずかに傾き、肩や首の筋肉に偏った緊張が生まれます。

ここで大切なのは、骨盤がゆがむというよりは、「骨盤を含めた体の使い方に左右差がある」と理解することです。

骨盤は骨がしっかりと固定されていて、そう簡単には歪みません。

姿勢や動作に偏りがあると、それが肩や首にまで波及し、肩こりの原因となります。

つまり、ストレートネックと肩こりを改善するには、単に首や肩だけを見るのではなく、日常の姿勢や体の使い方を見直す必要があるのです。

【対策】

ストレートネックによる肩こりは一時的に筋肉をほぐすことでは楽になりません。

再発しにくい体の使い方を日常生活に取り入れることが重要です。

ここでは、私が現場でもよく指導する5つの生活習慣改善ポイントを詳しく解説します

- 画面の高さと視線の角度を意識する

スマートフォンやノートパソコンの使用時、首を前に倒した姿勢が多くなります。

その姿勢が習慣化すると、頭部が前方に出た状態が固定されてしまいます。

この状態を防ぐには、スマホを顔の高さまで持ち上げることを意識します。

また、パソコン作業では、モニターの上端が目線と同じかやや下になるように高さを調整し、首の角度がまっすぐになるように意識しましょう。

画面が低いと、どうしても首が前傾しやすくなります。

キーボードやマウスの位置も重要です。

肘の角度が約90度になるように椅子やデスクの高さを調整し、力を抜いた自然な位置で操作できる環境を整えることが重要です。

- 30分ごとに姿勢をリセットする習慣をつける

筋肉は同じ姿勢を続けることで緊張を起こし、酸素や栄養の供給が滞ります。

これにより疲労物質が蓄積し、痛みやだるさを感じるようになります。

これを防ぐには、30分に一度、姿勢をリセットすることが大切です。

時々立ち上がったり、深呼吸をするだけでも筋肉への血流が改善します。

特に、座って作業している方は座りっぱなしにならない!という意識を持ち、体を動かすように心がけましょう。

- バッグの持ち方を見直す

無意識にいつも同じ側の肩にバッグをかけていませんか?

これが肩の高さの左右差を生み、筋肉のアンバランスを引き起こします。

左右の肩甲骨の高さに差が出ると、片側の肩や背中の筋肉が常に引っ張られた状態になり、肩こりの一因になります。

できるだけ左右で交互に持つか、荷物の重さに応じて両肩に均等にかかるリュックタイプを選ぶこともポイントです。

また、荷物は必要最低限に絞り、重さそのものを減らす工夫も大切です。

- 椅子の座り方を整える

座り姿勢が崩れると、骨盤が後ろに傾き、背中が丸くなりやすくなります。

この姿勢では首が前に出てしまい、ストレートネックを助長する原因になります。

理想は、お尻の下の骨で座ることを意識することです。

椅子には深く腰かけ、骨盤を立てた状態で、背骨が自然なS字カーブを描くように座ります。

腰と椅子の背もたれの間にクッションを挟むのも効果的です。

また、脚を組んで座るクセがある方は、体の左右バランスが崩れやすくなるため注意が必要です。

組みたくなるのは体が歪んでいるかもしれません。

- 力が入ったままになっている

肩こりを訴える多くの人は力をうまく抜けない状態になっています。

まずは力が入っていることに気づく事から始めましょう。

伸びや、深呼吸をしててから一気に脱力をしてみましょう。

うまく力が抜けないと感じた人は常に力がはいったままになっています。

日常生活の中で、無意識にやっている姿勢や動作を意識的に変えていくことで、ストレートネックによる肩こりの悪化を防ぐことができます。

完璧を目指す必要はありませんが、意識を持つだけでも体は少しずつ変化していきます。

【まとめ】

肩こりは、単に肩の筋肉の問題ではなく、日常生活の中にある小さな習慣や姿勢の積み重ねが原因になっています。

特にスマートフォンやパソコンに向かう時間が長い方は、知らず知らずのうちに姿勢が崩れストレートネックになります。

それが慢性的な肩こりを引き起こしている原因です。

原因がわかれば、対策も立てられます。

自分の姿勢や生活習慣を少しずつ意識することで、体は変わります。

体のゆがみ、正しい使い方は当院でもお伝えしております。

お困りの際は一度ご相談ください。

-

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

-

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

-

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

-

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

-

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分

営業時間:平日 9:00〜21:00

土曜 9:00〜18:00

休診日:木曜日・日曜日・祝日