- ホーム

- てんま活法整骨院の治療コラム バランス

てんま活法整骨院の治療コラム

当院の施術のことや、整体のこと

皆様に有益な情報を書き綴ってまいります。

じぶんんにも当てはまるな〜

こんな症状も整体でいいの?

こんな時はどうしたらいいの?

立っているのも辛い〜坐骨神経痛

2025/06/12

家事をしていて立っている時間が辛い

日常のちょっとした動作が痛みで億劫になる。

そんなお悩みを抱えていませんか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

「洗い物をしているだけで、お尻から足にかけてズーンと痛む」

「立っているのが辛くて、すぐ座りたくなる」

「でも、座っても楽にならない…」

これは、当院にご相談があった60代女性の坐骨神経痛の典型的な症状です。

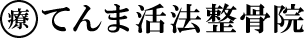

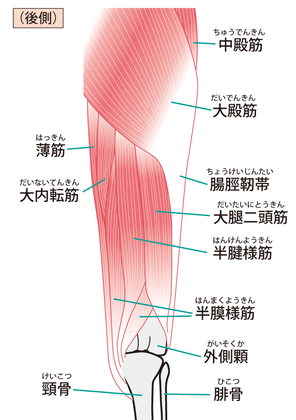

坐骨神経痛は、坐骨神経というお尻から太ももの後ろ、ふくらはぎを通って足先に伸びる長い神経が、

何らかの原因で刺激されたり、圧迫されたりすることで起こる痛みやしびれの症状を指します。

厚生労働省の「国民生活基礎調査」では、女性の腰痛訴えの中に、坐骨神経痛を含む神経症状が含まれているとされており、年齢と共に発症リスクが高まることがわかっています。

特に筋力低下や骨格のゆがみが進みやすい60代は、注意が必要です。

では、なぜ坐骨神経痛が起こるのでしょうか。

次にその原因について詳しく解説していきます。

坐骨神経痛の主な原因

坐骨神経痛の原因は一つではなく、いくつかの要因が重なって起こることが多いのが特徴です。

以下に代表的な原因を詳しくご紹介します。

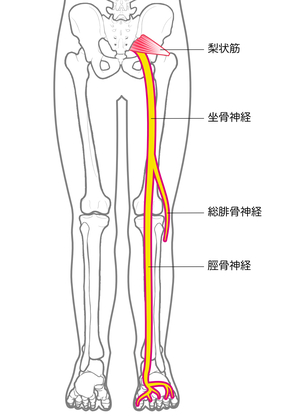

- 腰椎椎間板ヘルニア

背骨の間にある椎間板(ついかんばん)は、クッションのような役割を果たしています。

これが何らかの負荷により後方へ飛び出し、腰椎(ようつい)から出ている坐骨神経を圧迫することで、強い痛みやしびれを引き起こします。

脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう):

加齢による骨の変形や靭帯の肥厚などにより、神経が通る脊柱管が狭くなります。

これにより神経が慢性的に圧迫され、特に歩行時に痛みやしびれが出現しやすくなります。

休息によって一時的に症状が緩和される間欠性跛行が特徴的です。

- 梨状筋症候群

お尻の深部にある梨状筋という筋肉が硬くなることで、その下を通る坐骨神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こします。

特に長時間座ったままでいると、梨状筋が緊張しやすくなり、神経への影響が強まります。

症状は一見、椎間板ヘルニアと似ているため、鑑別診断(かんべつしんだん)が重要です。

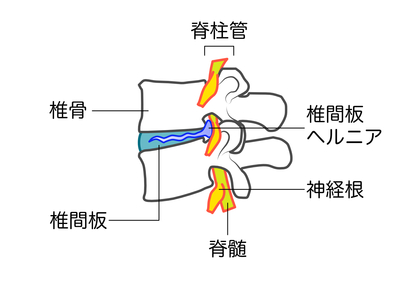

- 骨盤や腰椎のアライメントの乱れ

骨盤が左右に傾いていたり、背骨が過度に反っていたりすると、周囲の筋肉や靭帯に過剰なストレスがかかり、坐骨神経に影響を与えます。

特に60代では、筋力低下や過去の生活習慣によるゆがみが顕著になりやすく、坐骨神経の周囲が圧迫されるリスクが高まります。

- 筋膜や靭帯の癒着・硬化

筋肉を包む筋膜や関節を支える靭帯が長年の使用や運動不足で硬くなると、柔軟性が失われて神経周囲の動きが低下します。

この結果、神経がスムーズに動かなくなり、痛みが発生しやすくなります。

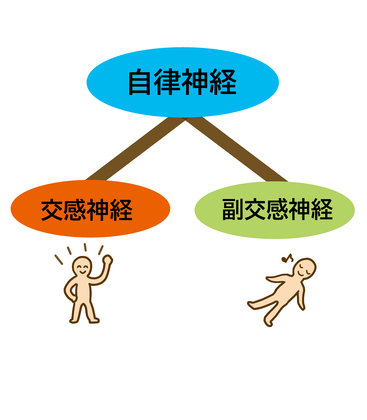

- ストレスや自律神経の乱れ

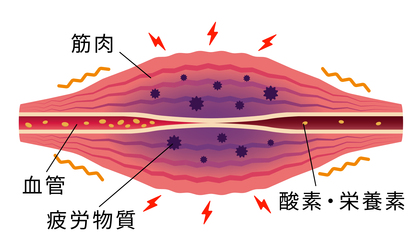

精神的なストレスが続くと、筋肉の緊張が強まり、腰やお尻周囲の血流が悪化します。

血流不足は神経への栄養供給を妨げ、痛みやしびれを悪化させる可能性があります。

以上のように、坐骨神経痛の原因は複数存在し、それぞれが絡み合って症状を複雑にしています。

そのため、根本的な改善には、なぜ自分の体にこの症状が出ているのかを丁寧に見つめることが重要です。

体のゆがみと坐骨神経痛の関係

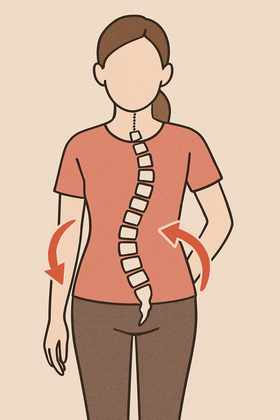

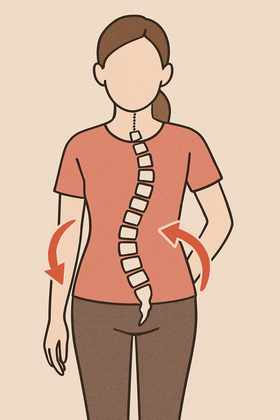

坐骨神経痛の背景には、体のゆがみが大きく関わっています。

特に60代になると、日常生活の癖や筋力の低下により、姿勢が徐々に崩れやすくなります。

たとえば、以下のような姿勢や動作が、体のゆがみを生み出すきっかけになります。

片足に体重をかけて立つ癖がある

椅子に浅く座り、背中を丸めた姿勢が多い

台所での作業や洗濯物を干すときに、片側にねじった姿勢になることが多い

このような姿勢は、骨盤や背骨のバランスを崩しやすく、坐骨神経が走るラインに沿って余分な圧力をかける要因になります。

結果として、神経への刺激や圧迫が慢性化し、痛みやしびれが生じるのです。

特に体にゆがみがあると、片方の腰の筋肉に負担が集中し、筋肉の緊張が強まります。そうすることで血流が悪くなり必要な酸素や栄養が行き渡らなくなります。

これが、立ち上がる動作や長時間立っていることが辛く感じる大きな理由のひとつです。

日常生活での注意点

坐骨神経痛を改善・予防するには、日常生活の中で体にかかる負担を減らすことが大切です。

以下の点に気をつけてみましょう。

- 長時間立ちっぱなし・座りっぱなしを避ける

同じ姿勢が続くと、神経への圧迫が強まります。

30分ごとに軽く体を動かすことを意識してください。

- 椅子に深く腰かけ、背筋を伸ばす

骨盤が立ち、腰にかかる負担が軽減されます。

足を組む・片足重心を避ける

無意識にやってしまう習慣ですが、体のバランスを崩す原因になります。

足を組まないと落ち着かない方はすでに大きくゆがみが出ているサインかもしれません。

- 重たい荷物を持つときは、膝を曲げて体全体で持ち上げる

腰に負担が集中しないように、足の筋肉を活用する意識を持ちましょう。

- 冷え対策を心がける

冷えは筋肉を硬くし、神経痛を悪化させることがあります。

特に腰や足を冷やさないようにしてください。

こうした工夫を重ねることで、神経への刺激を減らし、日常の動作をより快適にしていくことが可能です。

まとめ

坐骨神経痛は、休んで一時的に痛みがおさまると放置されやすい症状です。

実際、当院に来院される方、徐々に症状がキツくなってきて辛くて耐えられないと訴え来院される方が多くおられます。

もしあなたが、坐骨神経痛でお悩みであれば、原因を理解し、体の使い方を少し見直すことで、痛みの軽減や再発予防が期待できます。

痛み、しびれを我慢するのではなく、ご自身の体と丁寧に向き合ってみませんか?

日常生活での注意点を試したけれど、痛みが続く、生活に支障がある時は、整骨院などの国家資格を持った専門機関にご相談ください。

当院でも、体の歪みを整えることで症状にアプローチアプローチする施術を行っています。

「立っているのが辛い…」そんな日々から、「外出するのが楽しみ!」と思える日常へと、少しずつ前進していきましょう。

腰の痛み、足のシビレ〜椎間板ヘルニア〜

2025/06/12

はじめに

症状解説

原因解説

対策

1. 姿勢を正しく保つ

2. 荷物の持ち上げ方に注意

3. 冷え対策を徹底する

まとめ

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

2025/06/03走っていると、膝の外側が痛くなるんです。

特に5kmを過ぎたあたりから張りが出てきて、最後まで走りきれません…

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

ランニング時にこのようなお悩みを抱えている40代男性ランナーの方は少なくありません。

この症状は「腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)」と呼ばれるもので、

特に長距離を走るランナーに多く見られることからランナー膝とも呼ばれています。

実際、ある研究ではランニング障害の中で腸脛靭帯炎は全体の約12%を占めており、膝の外側の痛みとして多い原因のひとつとされています。

腸脛靭帯炎の厄介な点は、症状が慢性化しやすいことです。

初期段階で適切な対応をしないと、痛みが長引き、走れない期間が続くこともあります。

特に仕事とランニングの両立で忙しい40代男性にとって、走る時間は貴重なリフレッシュタイムでもあります。

その時間が痛みによって奪われてしまうことは、心身両面のストレスにもつながりかねません。

さらに、腸脛靭帯炎は痛みの出る時期や部位に個人差があり、「これくらいなら大丈夫だろう」と無理をして悪化させてしまうケースも少なくありません。

早期の正しい対応が、症状の悪化や慢性化を防ぐためのカギとなります。

この記事では、腸脛靭帯炎に悩む40代男性ランナーの方へ向けて、症状の根本的な原因を専門的かつわかりやすく解説し、

日常生活での注意点や改善のヒントをご紹介いたします。

原因解説

腸脛靭帯炎は、太ももの外側にある腸脛靭帯という靭帯が、膝の外側の骨(大腿骨外側上顆)にこすれて炎症を起こすことで発症します

主な症状は、膝の外側にズキズキとした痛みを感じ、走行中または走行後に強くなるのが特徴です。

腸脛靭帯は、骨盤の外側(腸骨稜)から始まり、太ももの外側を通って膝の外側に付着する非常に長い靭帯です。

歩行やランニングなどの動作で膝が曲がるとき、この腸脛靭帯が大腿骨の外側と摩擦を起こします。

摩擦が繰り返されることで、周辺組織に炎症が起こり、痛みを感じるようになります

では、なぜ腸脛靭帯に過剰な負担がかかるのでしょうか?

特に問題となるのは以下のような要因です

- 中殿筋(ちゅうでんきん)など股関節周囲筋の筋力低下

- 骨盤の左右差やねじれ(骨盤のアライメント不良)

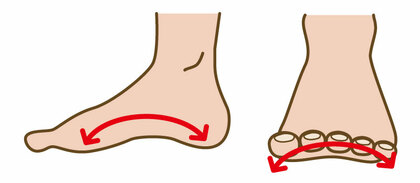

- 足部の過回内(かかいない)※内側に倒れこむ動きによる地面との接地不良

- 大腿筋膜張筋(だいたいきんまくちょうきん)の柔軟性低下と緊張

こうした筋力バランスの崩れや姿勢のゆがみがあると、膝関節だけに過度な負荷が集中し、腸脛靭帯が大腿骨と擦れる回数・圧力が増加します。

また、ランニングフォームの癖(片脚重心、過度なストライド、着地時の膝の内旋など)も大きな影響を与えます。

これらが複合的に重なり、靭帯へのストレスが限界を超えることで炎症が起きるのです。

つまり、膝に痛みがあるからといって膝だけをケアしても根本的な改善にはつながりません。

腰・股関節・足部といった体全体の連動を見直すことが、腸脛靭帯炎の根本的な改善には不可欠です。

体のゆがみの解説

腸脛靭帯炎の発症には、体のゆがみが大きく関係しています。

痛みが出ている膝はあくまで結果であり、その原因は他の部位にあることが少なくありません。

たとえば、骨盤が左右どちらかに傾いていたり、前傾・後傾といった姿勢の崩れがあると、股関節の動きが制限され、膝に余計な負担がかかります。

また、片足重心のクセや、座る姿勢の乱れなどによってバランスを崩していると、左右の足の長さに微妙な差が生じます。

それがランニング時のバランスの乱れに繋がります。

また、股関節の可動域が狭いと、走行時に膝や足首がその代わりの動きをしてとして過剰に動きます。

結果として腸脛靭帯に必要に負担がかかり、大腿骨との摩擦が強くなり、炎症の引き金となります。

さらに、足首の動きも重要です。

足が内側に倒れるクセがあると、着地の衝撃が膝に直接伝わりやすく、腸脛靭帯への負担が増します。

クッション性のない靴や、ソールの摩耗が片寄っている靴を履き続けることも、バランスの崩れを助長します。

このように、骨盤・股関節・膝・足首はすべて連動して動いています。

腸脛靭帯炎の改善には、膝だけを治療対象とするのではなく、体全体のバランスを評価し、根本原因を明らかにすることが必要不可欠です。

太もものストレッチやマッサージでは改善しない理由はここのあります。

対策

腸脛靭帯炎を悪化させないための、日常生活での注意点をお伝えします。

以下のポイントを押さえることで、炎症を悪化させず、再発予防にもつながります。

■フォーム、シューズの見直し

・痛みがある場合は無理に走らず、まずは休息を優先してください。

・シューズの劣化はフォームの乱れにつながるため、踵の片減りなどがないか確認しましょう。

・スマホ撮影や専門家によるフォーム分析で、左右差や着地位置を確認するのも有効です。

■ストレッチとケア

・中殿筋、足首のストレッチを習慣にすることで、症状を軽減できます。

・初期の炎症期にはアイシング(1日2〜3回・15〜20分)を行いましょう。

・ゆっくりと湯船に浸かり温めることも重要です。

■姿勢・動作の見直し

・座る姿勢で体のバランスを崩してチェックしましょう。

・片足重心で立たないように意識することが大切です。

・痛みが強い時期は階段の上り下りを控え、エレベーター、エスカレーターを使いましょう。

ソファーに寄りかかり座る、脚を組むクセなど、小さな習慣も体のバランスに影響します。

これらを意識して見直すだけでも、膝への負担を大きく減らせます。

まとめ

腸脛靭帯炎による膝の外側の痛みは、走ることが好きな40代男性ランナーにとって非常につらいものです。

なかなか改善しない痛みに不安や、満足にトレーニングできない焦りもあるかもしれません。

ですが、原因をしっかりと見極め、体のバランスや動作のクセを整えることで、再び快適に走ることは十分に可能です。

何よりも大切なのは、痛みを体が出している重要なサインとして向き合うこと。

そのサインに気づき、適切に対応することで、今よりもっと強く、しなやかに走れる体を手に入れることができます。

まずは休息をとりながら日常生活での体のバランスを見直してみてください。

その上で体のゆがみが大きく、一人で解決できない際は、専門的な施術を受けてください。

当院でも体のゆがみを整え動きやすい体を作る施術を行っています。

ランナー膝、腸脛靭帯炎でお悩みの際は一度ご相談ください。

春の行楽シーズン、長時間の不安なく歩く方法

2025/05/12

はじめに

歩きすぎで痛みが出る原因

1. 関節周囲筋の筋持久力の低下

2. 足部アーチ構造の崩れ

3. 歩行時の姿勢・動作パターンの崩れ

4. 靴による外的ストレス

痛みを防ぐための日常の注意点

1. 足に合った靴の選び方を見直す

2. 歩いた後のケアを忘れずに

3. こまめに休憩し、姿勢を見直す習慣を持つ

姿勢や動作と痛みの関係

まとめ

ギックリ腰で動けない…一人暮らしの方がすべき対応

2025/05/07

はじめに

原因解説

1. 筋肉・筋膜への微細損傷

2. 関節のロッキング現象

3. 姿勢不良による腰部ストレスの蓄積

4. ストレス、睡眠不足などによる自律神経の乱れ

体のゆがみの解説

対策

1. 【48時間以内の「軽い動作再開」が回復を早める】

2. 【コルセットに頼りすぎない】

3. できる範囲で姿勢を整える・呼吸を深く保つ

まとめ

春のストレスが肩こりに出る?職場の環境変化と体の不調

2025/04/23

はじめに

原因解説

■ 精神的ストレスと交感神経の過活動

- 心拍数の増加

- 呼吸数の増加(浅く速くなる)

- 血管収縮による末梢循環の低下

- 筋肉の緊張上昇

■ 新しいデスク環境による姿勢不良

- 血流の制御が不安定になり、筋肉への酸素供給が減少

- 冷えによる筋緊張が強まり、回復が遅れる

- 睡眠や消化機能にも悪影響が出て、慢性的な疲労が蓄積

- 環境変化による生活リズムの乱れ

- ストレスによる脳の覚醒

- 夜間のスマートフォン使用による眠りの質の低下

- 起床時から首肩が重い

- 疲れが抜けない

- 頭痛や集中力低下

■ ホルモンバランスの変動

体のゆがみの解説

対策

■ 1時間に1回の姿勢リセット

■ デスク環境の最適化

■ 呼吸の質を意識する

■ 夜のルーティンを整える

まとめ

気温差が激しい春は、自律神経が乱れやすい!整体での整え方

2025/04/16なんとなく体がだるい

やる気が出ない

朝起きても疲れが残っている

最近、そんな不調を感じていませんか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

今回のご相談は30代の女性Rさん

仕事、家事と忙しい毎日を過ごされる中で、どうも体調がすぐれない。

内科で相談されたのですが特に異常はないとのことでした。

自律神経が関係しているかもしれないという事で筋肉の緊張を緩めるお薬を処方されたそうです。

以前肩こりでお悩みの際、当院に通院されており今回ご相談を受けました。

こうした不調の背景には、春の気温差が大きく関わっています。

環境省の調査でも、寒暖差は「体調を崩す主な要因」のひとつとされており、医学的にも気温や気圧の変動が自律神経に影響を与えることが明らかになっています。

本記事では、自律神経が乱れる具体的な原因と、姿勢や体の使い方の問題点、日常生活で気をつけるべきポイントを詳しく解説します。

また体の体のゆがみからアプローチする整体による整え方についてご紹介します。

季節の変わり目に不調を感じやすい方が、根本からの改善に向けて一歩を踏み出せるよう、お手伝いできれば幸いです。

気温差が激しい春、体調不良でお悩みの方のお役に立てる内容です。

ぜひ最後までお読みください。

自律神経の乱れを引き起こす主な原因

自律神経は、交感神経と副交感神経から成り、心拍・呼吸・消化・体温調整などを無意識にコントロールしています。

春にこのバランスが崩れやすくなるのは、以下のような複数の要因が重なるためです。

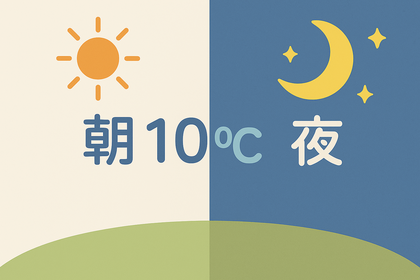

- 寒暖差による体温調節への負荷

1日の中で10℃以上の気温差があると、体は何度も体温調節を迫られます。

体温調整をする自律神経に負荷がかかることで、緊張とリラックスの切り替えがうまく出来なくなります。

そうすると、筋肉の緊張状態をうまく解除できなくなります。

緊張状態が続いた体は、疲労感や不眠などの不調が現れやすくなります。

- 気圧変動による影響

春は低気圧と高気圧が頻繁に入れ替わる季節です。

気圧の急激な変化は自律神経に影響を与え、頭痛・めまい・倦怠感などを引き起こします。

また、睡眠の質も悪化し、自律神経がリセットされず、翌日の不調につながります。

- ホルモンバランスの変動

女性ホルモンと自律神経はともに脳の視床下部でコントロールされています。

ストレスや季節要因によるホルモン分泌の乱れが、自律神経の働きにも影響を与えます。

体のゆがみの解説

自律神経と体のバランスは密接に関わっています

。体のゆがみとは、日常の使い方や姿勢のクセにより、体がアンバランスになっている状態です。

例えば、猫背状態の姿勢は、胸を圧迫し、呼吸が浅くなります。

浅い呼吸は緊張状態と同じで交感神経を刺激し、副交感神経の働きを妨げます。

ゆがみにより全身に行き渡る血液に流れも悪くなります。

血液によって酸素と栄養が運ばれます。

ゆがんだ状態では体は酸欠状態になりさらに筋肉の緊張を強めます。

背骨は自律神経の通り道です。

背骨のカーブが乱れていたり、筋肉の左右差が大きかったりすると、神経の伝達にも影響が出やすくなります。

立ち方や歩き方のクセにより、片側の足や腰に負担が集中すると、それを補うために別の筋肉が緊張し、体全体のバランスが崩れてしまいます。

その結果、自律神経も緊張状態が続くことになり、慢性的な疲労感や不調を引き起こします。

整体では、こうした体の状態を把握し、体のゆがみをとることで自律神経症状にアプローチします。

ゆがみが整い、血液の流れが回復し、酸素、栄養が運ばれることで体の緊張が緩み、症状は回復に向かいます。

今回ご相談いただいたRさんも以前、肩こりの際に整えた体に使い方のクセでゆがみが出ている状態でした。

自律神経を整える3つの対策

整体によるケアと併せて、日常生活の中でも自律神経の働きを助ける行動が大切です。

特に「気温差対策」は、春特有の自律神経の乱れを防ぐために重要な要素です。

服での体温調整

寒暖差のある春は、インナー・ミドル・アウターを重ね、脱ぎ着で調整できる服装が基本です。

ストールやカーディガンなど首まわりの保温も意識しましょう。

一枚多いかも?は脱ぐことで調節できます。

上に羽織れるものなどを余裕を持って外に出るようにしましょう。

朝の温活ルーティン

朝は白湯を1杯飲む、軽くストレッチする、朝日を浴びるといった習慣が、朝の交感神経のスムーズな動きだしを助けてくれます。

体を温める、動きやすい状態にしてから動くという意識で習慣として取り入れてみてください。

冷えのリセット

外から帰ったら靴下を履き替える、足湯をする、温かい飲み物を摂るなど、冷えた体を意識的にリセットしましょう。

無意識の間に体は冷えていることが多いです。

帰宅後に温めることで、自律神経の疲労をやわらげます。

まとめ

春は、気温差・気圧・環境変化・などが重なり、自律神経が不安定になりやすい季節です。

「原因がわからない不調」も、実はこの自律神経の乱れから来ている可能性があります。

整体では、姿勢や体のバランスを整えることで、筋肉や神経の緊張を和らげ、自律神経の働きをサポートすることが可能です。

さらに、日常生活での注意点を組み合わせることで、心身の不調は徐々に改善していきます。

なんとなくしんどいを放っておかず、動きやすい体にリセットしましょう。

春の体調不良でお悩みの方は一度ご相談ください。

朝、ベッドからの起き上がりで腰が痛い…腰痛と体のゆがみの関係とは!?

2025/04/11朝、目が覚めて体を起こそうとした時、「あれ?腰が痛い…」そんな経験はありませんか?

寝ている間は何ともなかったのに、起き上がる時だけズキッと痛みが走ると、不安になりますよね。

「寝相が悪かったのかな?」「歳のせいかな?」と、なんとなくでやり過ごしている方も多いのではないでしょうか。

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

今回のお悩みは30代の女性はSさん、仕事・家事・育児で忙しく動いておられる方です。

「朝、腰が痛くてすぐに動けないから、子どもを起こす前に時間が必要なんです」と話してくれました。

朝の一歩がスムーズに踏み出せないことは、体だけではなくに精神的なストレスも大きくなります。

この記事では、そんな「朝、起き上がるときの腰の痛み」に悩む30代女性に向けて、

その原因と、深く関係する「体のゆがみ」についてわかりやすく解説し、日常生活の中でできる具体的な対策もご紹介します。

朝のスタートを気持ちよく切るためには、まずはその不調の正体を知ることが第一歩。

朝の動き出し、腰の痛みでお悩みの方にお役に立てる記事です。

ぜひ最後までお読みください。

2. 原因解説

起き上がりの瞬間に腰が痛む原因は、布団や姿勢ではありません。

体の構造・機能のバランスが崩れていることが、痛みの根本的な要因となっています。

まず大きな要因のひとつが筋力のアンバランスです。

本来、寝た状態から起き上がるには腹筋や殿筋など、体幹部の筋肉が連携して働く必要があります。

しかし、運動不足や長時間の座り姿勢によってこれらの筋力が低下すると、腰だけが過剰に動いてしまい負担が集中します。

また、関節の可動性の低下も見逃せないポイントです。

股関節や背骨の上部の柔軟性が損なわれていると、本来なら分散されるべき動きの負担が腰に集中しやすくなります。

起き上がるという何気ない動作の中で、無意識のうちに腰が代わりに頑張ってしまう状態になるのです。

さらに良くない姿勢が慢性化している方は、寝ている間も筋肉が緊張しやすくなります。

猫背や反り腰などの癖があると、就寝中も体がリラックスできず、朝方の動き出しに痛みが出やすくなります。

このように、筋肉・関節・姿勢の3つの要素が絡み合い、起き上がり動作の中で腰に負担をかけているのです。

3. 体のゆがみの解説

では、なぜ筋力や関節、姿勢の問題が起こるのでしょうか?

それらの背景には「体のゆがみ」が大きく関係しています。

ここで注意したいのは、「骨盤がゆがんでいる」という表現は、誤解を生むことがあるという点です

実際には骨そのものが歪むのではなく、筋肉の使い方や姿勢の癖、生活習慣の偏りによって、

体の左右差や重心のズレが生じ、結果としてゆがんだように見える状態がつくられるのです。

例えば、いつも同じ肩でバッグを持っている、片足に体重をかけて立つ、座るときに脚を組む、

こうした日常のちょっとした癖が積み重なり、筋肉の緊張バランスに差が生まれます。

結果、動作のたびに体の一部に過剰な負荷がかかり、それが慢性的な痛みにつながっていくのです。

特に朝は、寝ている間に体が硬くなっている時間帯です。

その状態で左右差のある体を急に動かそうとすると、バランスが取れません。

腰に過剰な緊張や伸張が生じ、痛みとして現れます。

つまり、体のゆがみは単なる見た目の問題ではなく、

- 筋力低下

- 柔軟性の低下

- 不良姿勢

を生み出す根本的な原因であり

朝の腰痛という症状の土台になっているのです。

職場の椅子の高さが合っていない

前傾姿勢でスマホを操作する

など、無意識のうちにゆがみが蓄積されます。

毎日の無意識を少し意識するだけでも、体は変わっていきます。

4. 対策

朝の腰痛を少しでも軽減・予防するためには、どのような工夫ができるのでしょうか?

ここではストレッチやセルフケアではなく、日常生活に取り入れやすい動作と習慣の改善に注目してみましょう。

起き上がり動作

仰向けからいきなり上半身を起こすのではなく、膝を立ててから体を横向きにし、両手で床を押しながらゆっくり上体を起こします。

このひと手間で腰への負担は大きく軽減されます。

左右起きやすい方向に差が多くあります。

起きやすい方向を確認してみましょう。

立ち姿勢

普段、無意識に片足重心で立っていませんか?

鏡の前で自分の立ち姿をチェックしてみてください。

左右均等に体重を乗せる意識を持つだけでも、

バランスよく体重を支えることが出来、ゆがみの予防につながります。

座り方

椅子に座るときは骨盤を立てて、足裏をしっかり床につける。

この座り方を習慣にするだけでも、体幹のバランスは整いやすくなります。

そして何より、気づいたときに姿勢を整えるという意識を持つことが、体のバランスを取り戻す大きな第一歩です。

完璧を目指すのではなく、少しずつ整えることが、長く続ける秘訣です。

5. まとめ

朝の腰痛は、加齢や疲労のせいだけではなく、日々の体の使い方のクセが積み重なって起こる体のゆがみが関係しています。

体のゆがみは、筋肉や関節、姿勢に影響を与えます。

特に寝起きのような動き出しの初めに症状として現れやすいのです。

しかし、日常の中にあるちょっとした工夫を取り入れることで、体は確実に変わっていきます。

もしあなたが朝の動き出しの腰の痛みでお悩みでしたら一度体の使い方に注意してみてください。

なんとなく痛い、は要注意!股関節痛の原因とは!?

2025/04/10

「歩きはじめに股関節が引っかかったような気がするけど、しばらくすると気にならなくなる」

「はっきりした痛みじゃないから、気のせいかなと思って放置していた」

実際に当院に来られた40代女性の患者さんの声です。

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

“なんとなく痛い”という感覚は、日常生活に支障が出るほどではないため、軽く見られがちです。

しかしその違和感は、体のバランスが崩れ始めているサインかもしれません。

厚生労働省の調査によると、股関節の痛みは40代以降の女性に多く、特に動作の中心となる関節として負担が集中しやすい場所です。

初期段階では見過ごされやすく、痛みが悪化してから受診されるケースが多く見受けられます。

今回の記事では「なんとなく痛い」股関節の痛みの裏に潜む原因と、見過ごしてはいけない体のゆがみとの関連をお伝えします。

そして日常でできる対策まで、専門的な視点から詳しく解説します。

股関節の痛み、ひっかかるような違和感でお悩みの方はぜひ最後までお読みください。

原因解説

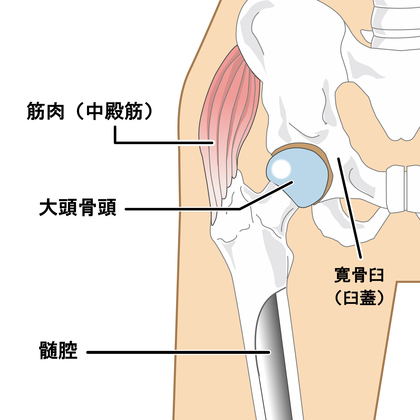

股関節は、骨盤と太ももの骨(大腿骨)をつなぐ関節で、歩く・立つ・座るといった基本動作すべてに関与しています。

そのため、股関節に異常があると、日常生活全体に影響が出やすくなります。

多く見られるのは、痛みの原因が明確ではない慢性的な違和感やにぶい痛みです。

これは、加齢や筋力の低下、姿勢の崩れといったさまざまな要因が複雑に絡み合って起こるため、単一の原因を特定することが難しい場合もあります。

以下に、代表的な直接的な要因を3つ挙げてご説明します。

姿勢の崩れによる負担

長時間の座り仕事、片足に体重をかけて立つクセ、足を組む習慣などにより、股関節の可動域に偏りが生まれます。

その結果、関節周囲の筋肉や靭帯に過剰な負荷がかかり、炎症や痛みを引き起こすことがあります。

股関節を支える筋力の低下

特に重要なのが中殿筋(ちゅうでんきん)と腸腰筋(ちょうようきん)です。

これらは股関節を安定させる役割を持っており、筋力が低下すると、関節がぐらつきやすくなり、わずかな動きでも違和感や痛みが出やすくなります。

関節構造の変化

年齢とともに、関節のクッションである軟骨に負担がかかりやすくなります

この状態を放置すると、関節の変形が進行し、変形性股関節症へと進みます。

これらの要因はいずれも、初期段階では強い痛みを伴わず、「なんとなくおかしい」「重だるい」といった曖昧な症状から始まるのが特徴です。

だからこそ、早い段階で原因を知り、対処していくことが重要です。

体のゆがみの解説

体のゆがみとは、骨格全体のバランスが崩れている状態を指します。

よく骨盤がゆがんでいると表現されますが、実際には骨盤そのものが変形したりねじれたりすることはほとんどありません。

正確には、骨盤まわりの筋肉や関節の動きのアンバランスが、体の左右差や傾きとして表れているのです。

このゆがみは、長年の姿勢や日常動作のクセによって少しずつ形成されていきます。

日常生活の何気ない習慣がゆがみをつくります。

- いつも同じ足を組んで座っている

- 片足に体重をかけて立つ癖がある

- 鞄をいつも同じ肩にかけている

こうした動作は、1回では問題にならなくても、何年も繰り返されることで筋肉の使い方に偏りが生まれ、関節の可動性にも差が出てきます。

これが結果として体のゆがみとなり、体の中心にある股関節に負担が集中するのです。

ゆがみが引き起こす股関節の不調

体のバランスが崩れると、股関節が本来の位置や角度で動かなくなり、関節の中の軟骨や筋肉に一方向のストレスがかかりやすくなります。

その結果、

- 股関節の可動域が狭くなる

- 動き出しのタイミングで痛みを感じる

- 片方だけが疲れやすくなる

といった症状が現れやすくなります。

ゆがみは、見た目ではわかりにくく、痛みが出てから気づくことがほとんどです。

だからこそ、小さな違和感をゆがみのサインとしてとらえる視点がとても大切になります。

日常生活で悪化を防ぐために

股関節にかかる負担は、日々の何気ない動作や姿勢から生じることが少なくありません。

「動き方」や「立ち方」を少し意識するだけでも、違和感の軽減や進行の予防につながります。

以下では、日常生活で取り入れやすい3つのポイントをご紹介します。

正しい座り方を習慣にする

椅子には深く腰掛けて、骨盤を立てるように意識する

両足は床にしっかりとつけ、足を組まないようにする

背もたれに寄りかかりすぎず、背筋を軽く伸ばす

こうした座り方は、股関節周囲の筋肉や関節にかかる負担を減らし、ゆがみの予防にも効果的です。

歩き方を見直す

かかとからつま先へ、足裏全体を使って歩く

歩幅はやや広めにとる

膝とつま先、股関節の向きをそろえるよう意識する

また、がに股や内股にならないよう、脚のラインをまっすぐに保つこともポイントです。

片足重心を避ける

立つときは両足に均等に体重をかける

片足に乗っていることに気づいたらこまめに修正する

こうした小さな意識の積み重ねが、将来的な痛みの予防につながっていきます。

まとめ

なんとなく痛いという股関節の違和感は、日々の忙しさの中でつい見過ごしてしまいがちです。

ですがその感覚こそ、体が発している大切なサインかもしれません。

股関節の痛みは、いきなり激しく現れるわけではなく、少しずつ進行していくことが多くあります。

その背景には、長年の姿勢や習慣によって積み重なった体のゆがみが関係しているケースが非常に多く見受けられます。

痛みが出始めたからといってすぐに手術や強い治療が必要になるわけではありません。

日常生活の中で意識を変え、身体のバランスを整えることが、症状の改善や進行の予防につながります。

当院では、股関節だけを診るのではなく、全身のバランスを確認しながら、個々の生活スタイルに合わせたアドバイスを行っています。

股関節に違和感があると少しでも不安を感じた方は、一度ご相談ください。

慢性的な肩こりと吐き気の関連性とは?

2025/04/05

はじめに

肩こりと吐き気の関係

1. 自律神経の乱れと肩こり

2. 血流障害による脳の酸欠

3. 首の骨と迷走神経の関係

4. ストレス要因

体の歪みとの関係

姿勢の崩れがストレス反応の関係

まとめ

-

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

-

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

-

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

-

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

-

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分

営業時間:平日 9:00〜21:00

土曜 9:00〜18:00

休診日:木曜日・日曜日・祝日