- ホーム

- てんま活法整骨院の治療コラム スポーツ障害

てんま活法整骨院の治療コラム

当院の施術のことや、整体のこと

皆様に有益な情報を書き綴ってまいります。

じぶんんにも当てはまるな〜

こんな症状も整体でいいの?

こんな時はどうしたらいいの?腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

2025/10/08ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?

特に走り始めてしばらくするとズキズキとした痛みが出て、走り続けるのが難しくなる

そんな経験をされた方は腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)の可能性があります。

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

腸脛靭帯炎は、ランナーの約12%に発症すると言われており、特にマラソンや長距離を頻繁に走る人に多く見られます。

走りすぎたからだろうと軽く考え、マッサージやストレッチで一時的に対処する方も多いですが、実はそれだけでは根本的な改善には至りません。

なぜなら、腸脛靭帯炎の本当の原因は体の使い方とゆがみにあるからです。

今回は、なぜマッサージやストレッチだけでは腸脛靭帯炎が治らないのか、根本原因と日常生活での注意点について詳しくお伝えします。

腸脛靭帯炎の原因

腸脛靭帯炎は、膝の外側にある靭帯が、太ももの骨の外側のでっぱりと擦れ合うことで炎症が起きます。

走っている時の繰り返しの摩擦がきっかけですが、問題はなぜそのような摩擦が生じるのかという根本の原因にあります。

次の項では、その主な要因をひとつずつ詳しく解説していきます。

■ ランニングフォームの不良

多くの腸脛靭帯炎の方は、フォームの乱れが見られます。具体的には以下のような特徴です。

足のねじれ:足が内側にねじれるように接地することで、腸脛靭帯が過剰に引き伸ばされやすくなります。

膝が内側に倒れる:着地時に膝が内側に入ると、腸脛靭帯が骨と擦れる位置に押し込まれてしまいます。

ストライドが大きすぎる:足を前に出しすぎると着地の衝撃が強くなり、腸脛靭帯へのストレスも増大します。

これらはささいなフォームの乱れですが、長距離を走ることで刺激が繰り返され、徐々にダメージとなって蓄積します。

■ 股関節周囲筋の筋力低下

ランニング時の足を正しくコントロールするには、股関節まわりの筋肉が重要です。

とくに以下の筋肉の弱さが原因となります。

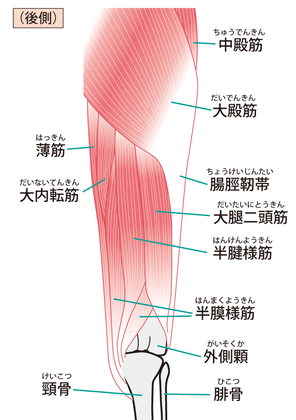

中殿筋:骨盤の横にある筋肉で、片脚立ちや走行時のバランスを保つ役割。

弱くなると骨盤が左右に揺れ、膝の軌道が乱れます。

大殿筋:お尻の大きな筋肉で、脚を後ろに蹴り出す力を生み出します。

弱くなると股関節の安定性が低下し、膝が内側に入りやすくなります。

これらの筋力不足により膝の位置が安定しなくなり、腸脛靭帯が常に引っ張られる状態が続いてしまいます。

■ 足部のアライメント異常

足のバランスや使い方のクセも膝や腸脛靭帯に大きな影響を及ぼします。

以下のような特徴がある方は要注意です:

扁平足:土踏まずが落ちていることで、足首が内側に倒れ込み(過回内)、その結果として膝が内旋しやすくなります。

回内足・過回内:足が過度に内側に傾く着地をすることで、下肢全体のアライメントが崩れ、腸脛靭帯への張力が高まります。

このような足部のクセがあると、走るたびに膝がズレた状態で動くため、腸脛靭帯に摩擦が生じやすくなります。

■ 過度なランニング量と急なトレーニング増加

腸脛靭帯炎はオーバーユース症候群、使いすぎ症候群のひとつです。

以下のようなケースで起こりやすくなります:

急に距離を伸ばした:月間走行距離を一気に増やすと、筋肉や靭帯、関節が耐えきれずに炎症が起こります。

休養不足のまま連日走った:回復する前に再び負荷をかけることで、微細な炎症がどんどん蓄積していきます。

坂道トレーニングを急に始めた:上り坂では股関節と膝に、下り坂では着地時の衝撃が大きくなり、腸脛靭帯への負荷が跳ね上がります。

体が順応できる範囲を超えたトレーニングは、結果としてケガに繋がりやすくなります。

■ ストレッチやケア不足

腸脛靭帯は太ももの外側にある筋肉が骨に付く部分の強くて硬い繊維です。

以下のような状態では特に摩擦が起こりやすくなります。

太ももの外側の緊張:柔軟性が低下すると、膝の曲げ伸ばし時に靭帯が骨に強く擦れます。

筋膜の滑走不良:水分不足やケア不足によって筋膜同士の滑りが悪くなり、動作のたびに引っかかるような動きが生じます。

日常的なケア不足:運動後のアイシング、ストレッチ、筋膜リリースを怠ると、炎症が慢性化しやすくなります。

単に筋肉の硬さだけでなく、体のバランス、使い方、日常のリカバリー方法までを考えることが必要です。

以上のように、腸脛靭帯炎は単純な使いすぎではなく、複合的な要因が積み重なって発症します。

マッサージやストレッチで表面的な緊張を取るだけでは根本的な解決には至らず、ランニングフォームや筋力、姿勢や身体の使い方までをトータルで見直すことが本質的な改善への道となります。

体のゆがみの解説

腸脛靭帯炎の根本原因のひとつに体のゆがみがあります。

このゆがみとは、体の左右の対称性、筋肉のバランスが崩れてしまっている状態を指します。

日常生活のクセや筋力のアンバランスによって無意識にゆがみが蓄積され、その結果として膝や腸脛靭帯に負担が集中しやすくなるのです。

ゆがみ=筋肉の状態+生活習慣+動作のクセ

体のゆがみは、単に骨がズレているだけでなく、以下の3つの要素が絡み合って生まれます:

筋力のアンバランス(特に体幹・股関節周囲)

反復される日常の姿勢やクセ(片足重心、座り方など)

無意識の動作習慣(走り方・歩き方・階段の上り下り)

腸脛靭帯炎の真の解決には、これらすべてを把握して、根本から修正していくアプローチが必要なのです。

対策

セルフケアでは届かない日常動作の見直し

腸脛靭帯炎は、一度炎症が落ち着いても、再発しやすい傾向にある疾患です。

なぜなら、痛みの出た原因(フォーム・姿勢・生活習慣)が変わっていない限り、同じ負荷がまた腸脛靭帯にかかってしまうからです。

ここでは、症状の再発を防ぐための日常生活における注意点を5つの視点から解説していきます。

■ 1. 長時間の座りっぱなしを避ける

座っている時間が長くなると、股関節の前側や太ももの外側が硬くなります。

この硬さが体幹から下肢の動きに制限をかけ、骨盤・股関節の可動性が落ち、膝にストレスが集中する原因になります。

【実践ポイント】

1時間に1回は立ち上がり、屈伸、膝の曲げ伸ばしなどで体を動かす。

椅子に深く座り、背中と腰を丸めないように注意

長時間の座りっぱなしは、知らず知らずのうちにランニング時の可動性低下を招いています。

■ 2. 片足重心のクセに注意する

無意識のうちに片足に体重をかけるクセは、骨盤の傾きや股関節の筋力バランスを崩す原因です。

これにより、足の軌道が偏り、腸脛靭帯に過剰な緊張が起きやすくなります。

【実践ポイント】

鏡の前で真っ直ぐ立った姿勢をチェック。

両肩の高さや骨盤の左右差など

信号待ちや電車待ちでどちらか一方に乗っていないか意識する

靴のソールのすり減り方を見ると、偏りの有無が分かります

左右均等に立つことは、地味ながらも股関節と膝の安定性を高める第一歩です。

■ 3. 階段・坂道での足の使い方を見直す

下り坂や階段の下りでは、膝にかかる衝撃が上りよりも2~3倍に増加します。

腸脛靭帯はこの衝撃による伸ばされながら力を発揮する状態が最も負担がかかります。

【実践ポイント】

下りでは歩幅を小さくし、重心を後ろに引きすぎない

上りでは、太もも前ではなくお尻で押し上げる意識

手すりを軽く使うのも負担軽減に有効

こうした力の入れ方のクセが腸脛靭帯へのダメージを蓄積させている原因です。

■ 4. ランニングシューズの見直し

足元は体の土台です。

ソールがすり減った靴、クッション性が失われた靴を使い続けると、着地の衝撃を直接膝や腸脛靭帯が受けることになります。

実践ポイント】

月間走行距離が150km以上の方は、500~700kmで買い替えが目安

自分の足型・走り方に合った靴を、専門店でフィッティングしてもらう

クッション性・サイズ感・フィット感を必ず確認

安易に人気ブランドだからと選ばず、自分の足に本当に合う靴を見つけることが大切です。

■ 5. トレーニング量・スケジュールの調整

痛みの出やすい人ほど、真面目でがんばり屋さんである傾向が強く、休むことに抵抗を感じがちです。

しかし、体は常に回復と負荷のバランスの上に成り立っています。

【実践ポイント】

週に何キロ走るかではなく、走った翌日にどう感じるかで判断

トレーニングの内容を「強→軽→休→強」とリズムよく組み立てる

痛みや違和感を感じた日は、思い切って完全休養を取る勇気を持つ。

効率的な回復が、長期的には記録と健康の両立につながります。

まとめ

上記の5つのポイントは、すぐに取り組むことが出来る内容です。

セルフマッサージやストレッチと違い、軽視されやすいのですが、痛みの根を断つためには、こうした体の使い方や日常の意識が極めて重要です。

日常のクセこそが腸脛靭帯炎のきっかけであり、それを変えることで、根本的な改善と再発予防が可能になります。

腸脛靭帯炎は、多くのランナーが経験するトラブルですが、決して走りすぎだけが原因ではありません。

マッサージやストレッチで一時的に症状を和らげることはできても、再発を防ぐためには、体の使い方や姿勢のクセと向き合う必要があります。

痛みや不安を抱えて、走ることを諦める理由のは辛いですよね。

根本的な原因に向き合うことで、もっと快適に、もっと長くランニングを楽しむことができるようになります。

対策をしたけれど症状が改善されない方はぜひ国家資格を持った専門機関を受診してください。

当院でも体のゆがみと体の使い方をもとにした根本的な改善をサポートしています。

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

2025/06/03走っていると、膝の外側が痛くなるんです。

特に5kmを過ぎたあたりから張りが出てきて、最後まで走りきれません…

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

ランニング時にこのようなお悩みを抱えている40代男性ランナーの方は少なくありません。

この症状は「腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)」と呼ばれるもので、

特に長距離を走るランナーに多く見られることからランナー膝とも呼ばれています。

実際、ある研究ではランニング障害の中で腸脛靭帯炎は全体の約12%を占めており、膝の外側の痛みとして多い原因のひとつとされています。

腸脛靭帯炎の厄介な点は、症状が慢性化しやすいことです。

初期段階で適切な対応をしないと、痛みが長引き、走れない期間が続くこともあります。

特に仕事とランニングの両立で忙しい40代男性にとって、走る時間は貴重なリフレッシュタイムでもあります。

その時間が痛みによって奪われてしまうことは、心身両面のストレスにもつながりかねません。

さらに、腸脛靭帯炎は痛みの出る時期や部位に個人差があり、「これくらいなら大丈夫だろう」と無理をして悪化させてしまうケースも少なくありません。

早期の正しい対応が、症状の悪化や慢性化を防ぐためのカギとなります。

この記事では、腸脛靭帯炎に悩む40代男性ランナーの方へ向けて、症状の根本的な原因を専門的かつわかりやすく解説し、

日常生活での注意点や改善のヒントをご紹介いたします。

原因解説

腸脛靭帯炎は、太ももの外側にある腸脛靭帯という靭帯が、膝の外側の骨(大腿骨外側上顆)にこすれて炎症を起こすことで発症します

主な症状は、膝の外側にズキズキとした痛みを感じ、走行中または走行後に強くなるのが特徴です。

腸脛靭帯は、骨盤の外側(腸骨稜)から始まり、太ももの外側を通って膝の外側に付着する非常に長い靭帯です。

歩行やランニングなどの動作で膝が曲がるとき、この腸脛靭帯が大腿骨の外側と摩擦を起こします。

摩擦が繰り返されることで、周辺組織に炎症が起こり、痛みを感じるようになります

では、なぜ腸脛靭帯に過剰な負担がかかるのでしょうか?

特に問題となるのは以下のような要因です

- 中殿筋(ちゅうでんきん)など股関節周囲筋の筋力低下

- 骨盤の左右差やねじれ(骨盤のアライメント不良)

- 足部の過回内(かかいない)※内側に倒れこむ動きによる地面との接地不良

- 大腿筋膜張筋(だいたいきんまくちょうきん)の柔軟性低下と緊張

こうした筋力バランスの崩れや姿勢のゆがみがあると、膝関節だけに過度な負荷が集中し、腸脛靭帯が大腿骨と擦れる回数・圧力が増加します。

また、ランニングフォームの癖(片脚重心、過度なストライド、着地時の膝の内旋など)も大きな影響を与えます。

これらが複合的に重なり、靭帯へのストレスが限界を超えることで炎症が起きるのです。

つまり、膝に痛みがあるからといって膝だけをケアしても根本的な改善にはつながりません。

腰・股関節・足部といった体全体の連動を見直すことが、腸脛靭帯炎の根本的な改善には不可欠です。

体のゆがみの解説

腸脛靭帯炎の発症には、体のゆがみが大きく関係しています。

痛みが出ている膝はあくまで結果であり、その原因は他の部位にあることが少なくありません。

たとえば、骨盤が左右どちらかに傾いていたり、前傾・後傾といった姿勢の崩れがあると、股関節の動きが制限され、膝に余計な負担がかかります。

また、片足重心のクセや、座る姿勢の乱れなどによってバランスを崩していると、左右の足の長さに微妙な差が生じます。

それがランニング時のバランスの乱れに繋がります。

また、股関節の可動域が狭いと、走行時に膝や足首がその代わりの動きをしてとして過剰に動きます。

結果として腸脛靭帯に必要に負担がかかり、大腿骨との摩擦が強くなり、炎症の引き金となります。

さらに、足首の動きも重要です。

足が内側に倒れるクセがあると、着地の衝撃が膝に直接伝わりやすく、腸脛靭帯への負担が増します。

クッション性のない靴や、ソールの摩耗が片寄っている靴を履き続けることも、バランスの崩れを助長します。

このように、骨盤・股関節・膝・足首はすべて連動して動いています。

腸脛靭帯炎の改善には、膝だけを治療対象とするのではなく、体全体のバランスを評価し、根本原因を明らかにすることが必要不可欠です。

太もものストレッチやマッサージでは改善しない理由はここのあります。

対策

腸脛靭帯炎を悪化させないための、日常生活での注意点をお伝えします。

以下のポイントを押さえることで、炎症を悪化させず、再発予防にもつながります。

■フォーム、シューズの見直し

・痛みがある場合は無理に走らず、まずは休息を優先してください。

・シューズの劣化はフォームの乱れにつながるため、踵の片減りなどがないか確認しましょう。

・スマホ撮影や専門家によるフォーム分析で、左右差や着地位置を確認するのも有効です。

■ストレッチとケア

・中殿筋、足首のストレッチを習慣にすることで、症状を軽減できます。

・初期の炎症期にはアイシング(1日2〜3回・15〜20分)を行いましょう。

・ゆっくりと湯船に浸かり温めることも重要です。

■姿勢・動作の見直し

・座る姿勢で体のバランスを崩してチェックしましょう。

・片足重心で立たないように意識することが大切です。

・痛みが強い時期は階段の上り下りを控え、エレベーター、エスカレーターを使いましょう。

ソファーに寄りかかり座る、脚を組むクセなど、小さな習慣も体のバランスに影響します。

これらを意識して見直すだけでも、膝への負担を大きく減らせます。

まとめ

腸脛靭帯炎による膝の外側の痛みは、走ることが好きな40代男性ランナーにとって非常につらいものです。

なかなか改善しない痛みに不安や、満足にトレーニングできない焦りもあるかもしれません。

ですが、原因をしっかりと見極め、体のバランスや動作のクセを整えることで、再び快適に走ることは十分に可能です。

何よりも大切なのは、痛みを体が出している重要なサインとして向き合うこと。

そのサインに気づき、適切に対応することで、今よりもっと強く、しなやかに走れる体を手に入れることができます。

まずは休息をとりながら日常生活での体のバランスを見直してみてください。

その上で体のゆがみが大きく、一人で解決できない際は、専門的な施術を受けてください。

当院でも体のゆがみを整え動きやすい体を作る施術を行っています。

ランナー膝、腸脛靭帯炎でお悩みの際は一度ご相談ください。

ストレッチで改善しない膝の内側の痛み〜鵞足炎

2025/03/28ランニングの後に膝の内側が痛みが出る

ストレッチしてもなかなか良くならない…

そんなお悩みを抱えていませんか?

それは、鵞足炎(がそくえん)と呼ばれるスポーツ障害かもしれません。

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

マラソン大会に向けて向けて練習をしていたけれど、膝の内側に痛みが出てうまくトレーニングが出来ないとご相談を受けました。

骨や関節に問題があるのかと思い、整形外科でレントゲンを撮りに行かれたそうです。

整形外科での診断は、鵞足炎。

安静に過ごしストレッチをしておけば良いと指導を受け2週間過ごしたそうです。

トレーニングを再開すると痛みが再発して、どうしたら良いかとご来院されました。

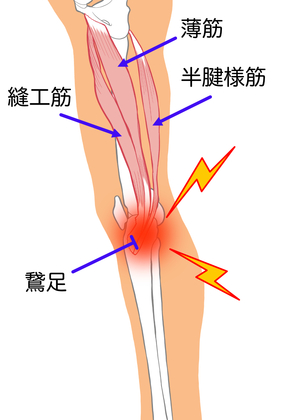

鵞足炎とは、太ももの内側にある縫工筋(ほうこうきん)、薄筋(はっきん)、半腱様筋(はんけんようきん)という3つの筋肉の腱が膝の内側下部で扇状に付着する部分を出での炎症です。下図参照

ランニングの繰り返し動作や膝の屈伸で、この部位に過度な摩擦や圧力が加わると炎症が生じ、痛みを引き起こします。

米国整形外科スポーツ医学会のデータでは、ランナーの膝の障害の中で鵞足炎は比較的多く報告されています。

特に30代以降の男性に発症が増えているとされています。

ストレッチやマッサージで一時的に改善したように感じても、根本原因が解消されなければ再発を繰り返します。

この記事では、鵞足炎でお悩みに方に向けて、原因から体の使い方、そして日常生活で注意すべきポイントを詳しく解説します。

原因解説

鵞足炎は、膝の内側にある筋肉が骨に付く部分に繰り返し負荷がかかることで生じる炎症です。

その背景には以下のような要因があり、複雑に絡んでいます。

① オーバーユース(使いすぎ)

ランニングなどの繰り返し動作によって、擦れたり圧迫されたりする頻度が増えると、炎症が起こります。

特に、長距離走や毎日のランニング習慣がある方は、筋肉や腱の回復が追いつかず、炎症が慢性化しやすい傾向にあります。

② 筋肉の柔軟性低下

鵞足を構成する筋肉(縫工筋、薄筋、半腱様筋)は、いずれも股関節から膝の内側をまたいで付着しています。

広い範囲を覆う筋肉で、太ももの内側や裏側の柔軟性と密接に関係しています。

筋肉が硬いと、鵞足部が常に引っ張られるため、ランニングのたびに摩擦が起こりやすくなります。

特にハムストリングスや内転筋群が短縮していると、膝を曲げ伸ばしするたびに、鵞足部の組織が引き延ばされ、炎症を助長します

③ 筋力バランスの崩れ

ランナーに多いのが、前ももの筋肉(大腿四頭筋)だけが発達して、臀部やハムストリングスが弱いという筋力バランスの偏りです。

股関節周囲の筋力が弱いと、着地の衝撃を分散できず、膝に過剰な負担がかかります。

特に内側の筋肉だけが働きすぎるパターンでは、鵞足部へのストレスが集中しやすくなります。

その結果、膝関節が安定せず、鵞足部が「膝のねじれ」や「引っ張り」の影響を強く受けるようになります。

④ ランニングフォームの問題

フォームの乱れは鵞足炎の根本原因の一つです。

特に注目すべきは「オーバープロネーション」と呼ばれる足部の過度な内側への回転です。

オーバープロネーションになると、足首から膝にかけてバランスが崩れ、膝が内側へ倒れ込む「ニーイン」状態になります。

その結果、鵞足部にねじれと圧縮の力が加わり、摩擦と引き伸ばす力が同時に発生。

これが炎症の大きな引き金となるのです。

フォームは走り方のクセでもあるため、長年の積み重ねが痛みに直結している場合も多いです。

⑤ 路面環境

硬いアスファルトやコンクリート道路は、着地時の衝撃を吸収してくれないため、膝関節や腱への負担が増します。

また、傾斜のある道や歩道の片側だけ高い道は、体の左右どちらかに偏った負荷をかけ、結果として膝の内側(=鵞足部)に一方的なストレスを与えてしまいます。

なぜ「ストレッチ」では治らないのか?

ストレッチは確かに筋肉の柔軟性を高める上で有効ですが、すでに炎症が起きている状態では逆効果になることもあるのです。

さらに、鵞足炎の原因は「筋肉の硬さ」だけでなく、筋力不足やフォームのクセ、アライメントの乱れなど複数あるため、ストレッチ“だけ”では改善に至らないケースが非常に多いというわけです。

対策

鵞足炎の対処において、セルフケアや治療と並行して、日常生活の過ごし方にも意識を向けることが重要です。

以下に、膝への負担を軽減するための実践的なポイントを紹介します。

- ウォームアップとクールダウンを丁寧に行う

ランニングの前には、筋肉と関節の柔軟性を高める準備運動を行います。

ランニング後は疲労回復を目的としたストレッチ、入浴を心がけましょう。

- 急激な負荷の変化を避ける

走行距離やスピードを突然増やすと、鵞足部に過度な負担がかかります。

走行距離、ペースなどの皆直しを適切に行いましょう。

- トレーニングコースの見直し

傾斜のある道路や傾いた歩道ではなく、できるだけフラットな路面を選びましょう。

硬すぎる地面も、砂利道などは避けた方が良いです。

- シューズの選択

足に合ったシューズを履くことは怪我の予防にはとても大切です。

特にオーバープロネーション傾向のある方は、安定性のあるシューズやインソールの導入を検討しましょう。

- 姿勢と動作を意識する

日常の歩き方や立ち方、座り方など、普段の体の使い方にも目を向け、左右差や体の軸のブレを修正する意識を持ちましょう。

こうした取り組みを続けることで、治癒を早めるだけでなく、再発防止にもつながります。

膝を守るためには、日々の積み重ねがとても大切なのです。

体のゆがみの解説

上記の内容を実践して回復される方もおられます。

しかし、自分で出来る事はしたけれど回復しない。

そんな方は原因が膝だけではないかもしれません。

背骨や腰、足首を含めた体全体のゆがみが鵞足炎に大きく関係しているからです。

たとえば、骨盤が前傾していると、太ももの前側が常に緊張します。

一方で、骨盤が後傾していると、太ももの裏側が引き延ばされ、鵞足部に持続的な牽引ストレスがかかります。

また、足首や足裏のバランスが崩れていると、着地の際に膝が内側へ倒れ込みやすくなります。

特に偏平足や外反母趾、足首の可動域制限がある方は、膝関節がねじれるような動きになりやすく、それが鵞足への過負荷を引き起こす原因になります。

過去の捻挫などで足のバランスを崩したままの方も多くおられます。

さらに、日常の姿勢や歩き方のクセも大きな要因です。

猫背や反り腰、左右どちらかの足に体重をかける癖なども、股関節~膝~足首の連動性を崩し、膝の内側に過剰なストレスをかけてしまいます。

このように、体のゆがみは単なる見た目の問題ではなく、動作の質に直結しています。

体のゆがみが膝の痛みとして表れるのです。

根本的な改善を目指すためには、膝だけでなく全身のバランスを見直すことが欠かせません。

まとめ

鵞足炎は、軽度の段階では膝の内側が少し痛いだけと軽視されがちです

しかし、全身のバランスや筋力、フォーム、日常動作が密接に関係している奥深い障害です。

安静とストレッチをしても改善しない場合、それは体全体のアンバランスや間違えた使い方をしているかもしれません。

膝だけをケアするのではなく、なぜ膝の内側に痛みが出るのか?を見つめ直すことが、根本改善への第一歩です。

ランニングを続けるために、今の痛みを無視せず体としっかり向き合うことが大切です。

トレーニングをできない状態は辛いと思います。

焦らず確実に、自分の身体をリセットする機会と捉え、前向きに取り組んでいきましょう。

日常生活を見直しても変化がない場合は専門的な機関でのご相談をおすすめします。

当院でもゆがみから見た正しい体の使い方をお伝えしております。

お困りの際は、一度ご相談ください。

スノボでのねんざが原因!?~腰痛、足の指のしびれ、モートン病~

2024/12/29「立ち仕事をしていて時間がたってくると中指、薬指がしびれてくる。」

「足の裏から指先に冷たい感覚がする」

「病院でモートン病と言われインソールを作ったけれど変化が感じれない」

このような症状でお悩みでしたら今回の記事がお役に立てると思います。

はじめに

こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

今回、ご相談いただいたYさん

お仕事は販売員をされています。

左足の中指、薬指にしびれがあり整形外科を受診されました

。

整形外科では「モートン病」の診断を受けてリハビリ、インソールの着用を指示されました。

インソールを入れた靴を履いて1時間ほどはいつもと違うと感じたようでした。

しかし、家で靴を脱ぎ素足で動くと変わらず、しびれ感、動くとじんじんとした違和感が出だす。

腰にも痛みが出るようになり、ご友人の紹介でご来院されました。

モートン病は足のアーチの低下が原因と良く解説されてされています。

確かにテーピングやインソールでアーチを作り、サポートをしてあげると一時的に楽になることがあります。

上手くアーチを作りリハビリなどで回復する事例もあります。

Yさんの足はどのようになっていてインソールやリハビリでは改善しなかったのかを解説します。

モートン病の原因とは

Yさんのモートン病の原因は2年前のスノーボードでの足首のねん挫でした。

スノボをしていてジャンプの着地で転倒。

靴下を脱ぐと内出血と腫れ

家の近所の整骨院で電気治療とマッサージを受けて2か月ほどで痛みはなくなったとのことでした。

狩野のねん挫は関係ないと思っておられたようです。

問診でお話を伺い、姿勢と動きの確認をする中で明らかに左右の差があるのでお尋ねしたところ

「あーそういえば」とお話しいただきました。

ねんざの影響を深堀すると

足関節全体のアライメントの異常

足首から下の部分には28個の大小さまざまな骨が並んでいます。

骨の並び(アライメント)がねんざによって乱れます。

Yさんのように大きく腫れたり内出血がある、繰り返しねんざしている方は要注意です。

足のアライメントが崩れると足の荷重バランスが乱れます。

足のアライメントが崩れると、足関節が不安定となります。

歩行中の衝撃や立っている時の加重を上手く分散できなくなります。

足の指が使えない

ねんざで足のアライメントが崩れると足の指を上手く使えなくなります。

足の指を十分に使わないと、足の裏にある足底筋の筋力が低下します。

筋力低下によりアーチが崩れ、中足骨の間の神経が圧迫されやすくなります。

アーチをサポートするだけでは改善しない原因の一つは足の指の使い方にあります。

下肢のアライメントの歪み

足首をねんざすると膝や股関節も足首の動きの補助をしてくれます。

膝や股関節を使い、足にかかる負担を分散させようとするのです。

これにより、膝、股関節にも正しい位置からの変化が起きます

体全体のゆがみ

ねんざが原因となり、上手く体のバランスを取れなくなると体全体のゆがみとなります。

左右均等にバランスを保つことが出来ないために、上手く使える部分、使えない部分の差が大きくなります。

足首のアライメントの崩れが体全体に影響します。

かばって使っていた動きが習慣となり、他の部分に負担をかけます。

Yさんの足の指のしびれ、腰の痛みの原因は足首をねんざしたことによる体のゆがみでした。

まとめ

今回はYさんの事例でモートン病を解説しました。

過去の怪我が体の不調につながることはよくあります。

ねんざの痛みは治まったけれど、足のバランス、ゆがみが整ってないまま使っていた。

どこかを無意識でかばったり、間違った使い方をすることで他の場所に負担がかかります。

患者さんの声

Q.どのようなお悩みで来院されましたか?

A.腰の痛み、足のしびれ

Q.当院の施術を受けてみていかがでしたか?

A.自分の体のゆがみをみてビックリ!!

Q.当院を他の人に説明するならどのように伝えますか?

A.体のゆがみの説明がわかりやすい。

マッサージではない不思議な感じです。

Q.同じ症状を持っておられる方へメッセージを!!

A.足のしびれは、ソールを作ったり色々したけれど良くならずに「てんま」さんに来ました。

ねんざが原因と知れて良かったです

Yさん、ありがとうございました。

テニス肘はスポーツだけじゃない!デスクワークにおける肘の痛みの原因とは?

2024/12/27「最近、デスクワークをしていると肘の外側が痛むことが多くて…。

「マウスを握っているとズーンと重だるくなってくるんです。」

こんなお悩みをお持ちの方は、今回の記事がお役に立てると思います。

はじめに

こんにちは。大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

肘の外側の痛み、いわゆるテニス肘。

テニス肘というと、スポーツをしている人がなると思われがちですが、実は日常生活の中でも多くの方が経験する症状です。

特にデスクワークを中心に生活している方はマウスをずっと握る動作が肘に負担をかけている可能性があります。

本記事では、テニス肘がどのような原因で発生するのか、そして自宅で簡単にできるセルフケア方法や日常生活での注意点について詳しく解説していきます。

是非最後までお読みいただき、参考にしてください。

デスクワークでのテニス肘の原因とは

テニス肘は医学的には「上腕骨外側上顆炎」と呼ばれ、肘の外側部分の炎症が主な症状です。

この症状が起こる原因は、一言で言えば筋肉や腱の酷使にあります。

デスクワークが多い方は特に、次のような要因でテニス肘が発生することがあります。

- 反復的な動作

キーボードやマウス操作など、同じ動作を繰り返すことで前腕の筋肉が過度に緊張し、肘に負担がかかります。

特に、手首を反らす動作が多い場合、肘に負担が集中します。

- 体のゆがみ

長時間のデスクワークにより、猫背や肩の巻き込みなどの姿勢不良が生じることがあります。

からだがゆがむことで背中から腕への筋肉に緊張が出ます。

- 座る時の姿勢の影響

猫背姿勢で座り、腕を前に出す姿勢でデスクに手を置くことで肘に負担がかかりやすくなります。

これらの要因が積み重なることで、肘周辺の筋肉や腱が炎症を起こし、テニス肘の症状が現れるます。

自宅でできる簡単セルフケア

テニス肘を改善するには、日常的に簡単に取り入れられるストレッチやエクササイズが効果的です。

以下に具体的な方法をご紹介します。

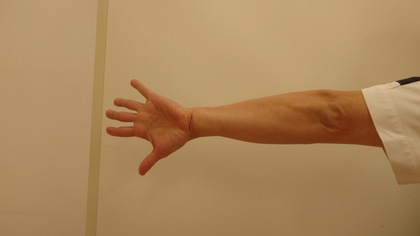

- 前腕のストレッチ

肘を伸ばして親指を下に腕を前に出ます。

手首を向けて曲げて、反対の手で指先を体の方向に引きます。

肘や手首の筋肉が伸びるのを感じながら10秒間キープします。

※反対側も同じように行い、左右3回繰り返しましょう

- タオルを使った握力トレーニング

タオルを丸めて手で握り、軽く押しつぶします。

この時に小指、薬指をしっかりと握る意識をします。

普段、人差し指を中心に使うことが多くなるため腕の筋肉のバランスが崩れています。

小指、薬指を意識して使うことでバランスを調えます。

5秒間力を入れて握り、ゆっくり力を抜きます。

10回を1セットとし、2〜3セット繰り返します。

日常生活での注意点

姿勢を変える

デスクワーク中に長時間の同じ姿勢での作業は避けましょう。

定期的に休憩を取ることがオススメです。(例: 30分作業したら5分休む)。

長時間同じ姿勢を続けると、筋肉に過度な負担がかかり、筋肉の緊張が増加する原因となります。

短い休憩を取り入れることで、筋肉をリラックスさせ、脱力と血流改善の効果があります。

手の使い方

ものを持つ際、手のひらを上に向ける。

カバンや、やかんなどを持つ際に手のひらを上に向け救い上げるように持ちます。

手のひらを上に向けることで、肘の外の筋肉にかかる負担を減らすことが出来ます。

使う筋肉を変えることで、肘に痛みが出にくい使い方が出来ます。

スマホの持ち方

まとめ

テニス肘は、スポーツだけでなく日常生活の中でも発生しやすい症状です。

原因を理解し、適切な対策を取ることで予防や改善が可能です。

特にデスクワークが多い方は、体のゆがみに注意しましょう。

小さな習慣の積み重ねが、大きな改善につながります。

あなたの毎日が快適になるお手伝いができれば幸いです。

症状がなかなか改善しない場合や痛みが強い場合は、専門家に相談することをおすすめします。

当院では体のゆがみを軸にした施術と体の使い方をお伝えしております。

足底腱膜炎の痛みの原因と対策を徹底解説

2024/12/16はじめに

朝起きた時、足を床につくと痛みが走る。

足底腱膜炎は放置すると日常生活に支障をきたすだけでなく、慢性的な痛みに繋がることもあります。

今回は、この足底腱膜炎の原因と対策について詳しく解説し、自宅でできる簡単なセルフケア方法をご紹介します.

足底腱膜炎とは?

足底腱膜炎は、足裏の土踏まずを支える"足底腱膜"に炎症が起きる状態を指します。

足底腱膜は、歩行時にかかる衝撃を吸収する役割を果たしていますが、繰り返し負担がかかると炎症を引き起こし、痛みを伴います。

主な原因

- 立ち仕事の影響

長時間立ち続ける仕事は、足底腱膜に大きな負担がかかります。

特に、床が硬い場所での作業や、靴のクッション性が不足している場合、足底腱膜が過剰に伸ばされることがあります。

- 体重増加

体重が増えると、それだけ足底腱膜にかかる負担が増加します。

特に、急激な体重増加は、炎症を引き起こすリスクが高まります。

- 足のアーチ構造の変化

加齢や筋力低下により、土踏まずが下がる「偏平足」になると、足底腱膜にかかる負担が大きくなります。

この状態は炎症を起こしやすい状態です。

- 靴の影響

適切でない靴、特に硬すぎる靴やクッション性が不十分な靴は、足底腱膜への負担をさらに大きくします。

- 柔軟性の低下

加齢により筋肉や腱の柔軟性が低下すると、足底腱膜の衝撃吸収能力が弱まり、炎症が発生しやすくなります。

足底腱膜炎の痛みは、過度な負荷によって足底腱膜の微細な損傷が生じ、その修復過程で炎症を引き起こすことにあります。

これにより、立ち上がる動作や歩行時に強い痛みを感じるのです。

足底腱膜炎のセルフケア方法

1. ストレッチ

ストレッチを行うことで、柔軟性を高め、痛みを緩和できます。

足裏のストレッチ

床に座り、片方の足を前に伸ばします。

片手でつま先をもち、片手でかかとを持ちます。

つま先を軽く引っ張り、足裏を伸ばすようにします。

30秒間キープし、反対側も同様に行います。

- タオルギャザー

日常生活での注意点

- 硬い床の上での作業を避ける

クッション性のあるマットを敷くことで、足底腱膜への負担を軽減できます。

- 適切な靴を選ぶ

クッション性が高く、足をサポートする靴を履くことが重要です。

- 無理な運動を控える

足底腱膜に負担をかける運動は避け、軽いストレッチやウォーキングを心掛けましょう。

- 長時間の立ち仕事を分散する

適度に座る時間を設けて、足の負担を減らします。

- 足を冷やさない

血行を促進するために、足を温める工夫を取り入れましょう。

温浴や足湯を利用して血流を改善し、疲労回復を図るのも良いでしょう。

- ストレッチを習慣化する

足の裏やふくらはぎを中心にしたストレッチを毎日続けましょう。

- 体重を適切に管理する

無理のないダイエットやバランスの取れた食事を心掛け、体重の増加を防ぎましょう。

- 専門家に相談する

症状が改善しない場合は、整骨院や医師の診察を受けましょう。

まとめ

足底腱膜炎は、原因を理解し、適切なセルフケアを行うことで改善が期待できます。

今回ご紹介したセルフケアはコツコツと続けることが重要です。

日常生活での注意点にきをつけていただき、痛みの軽減を目指しましょう。

坐骨神経痛でゴルフを楽しめない方へ~対策とゴルフ中の注意点

2024/12/09

こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

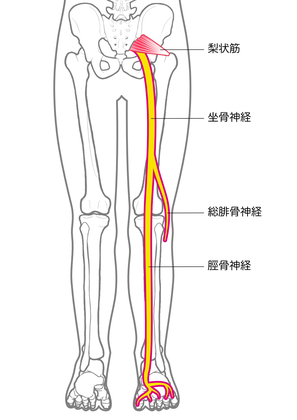

坐骨神経痛の原因

- 筋肉の緊張

長時間、小野路指定を取ることや同じ動きをくり返すことでお尻の筋肉が緊張し、坐骨神経を圧迫することがあります。

特に梨状筋(りじょうきん)という筋肉が緊張すると、坐骨神経に直接影響を及ぼします。

- 姿勢の悪化

猫背や骨盤の前傾・後傾など、姿勢が崩れることで腰やお尻に負担がかかり、神経が圧迫されやすくなります。

ゴルフのスイングでは特に腰や骨盤の動き、肩甲骨の動きが重要で、姿勢の悪さが痛みを誘発することもあります。

- 椎間板ヘルニア

椎間板が神経を圧迫するケースも坐骨神経痛の原因です。

この場合、軽い運動やセルフケアだけでは改善が難しいため、専門的な治療が必要です。

日常生活に問題がなく出来ている状態では筋肉や姿勢の問題が原因であるため、自宅での対策が有効です。

坐骨神経痛がゴルフに与える影響

坐骨神経痛を放置すると、ゴルフ中にさまざまな問題が起きる可能性があります。

- スイングのバランスが崩れる

痛みを気にするためにフォームが、正確なスイングができなくなります。

- プレー後の疲労感が増す

痛みがある状態でラウンドを続けると、筋肉の緊張状態で通常よりも体力の消費が多くなります。

- 大好きなゴルフを続けられなくなる可能性

症状が悪化すると、ゴルフ特有を中断させてしまうケースもあります。

ゴルフ中の注意点

坐骨神経痛を悪化させないために、ゴルフをする際に以下の点を意識しましょう。

- 正しいスイングフォームを習得する

負担がかからないスイングフォームを意識しましょう。

プロやインストラクターにチェックしてもらうことをおすすめします。

- 長時間の無理なラウンドを控える

1ラウンドが長時間に及ぶ場合は、途中で休憩を取ることを意識しましょう。

- バッグの持ち運びに注意する

ゴルフバッグを力任せに担ぐと腰に負担がかかります。

カートを使ったり、荷物を分散させたりするなど工夫しましょう。

簡単セルフケア3選

足首の回旋

足の指の回旋

タオルギャザー

まとめ

坐骨神経痛は状態によって症状、痛みの強さなどが変化します。

まずは今回ご紹介したセルフケア方法を日常生活に取り入れてみて下さい。

痛みが長引く場合やセルフケアで改善しない場合は、専門的な視点からの判断が必要なことがあります。

ゴルフをしたいけれど坐骨神経痛が辛い、とお悩みでしたら一度ご相談ください。

ゴルフ肘を今すぐ改善!原因と簡単セルフケア法を徹底解説

2024/12/05「最近、スイングのたびに肘が痛む…」

「好きなゴルフを思い切り楽しめない…」

こんなお悩みがあるときには、このブログがお役に立てると思います。

はじめに

こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

肘の内側に痛みが出るこの症状は、スイング動作で肘に負荷がかかることで痛みが出ます。

また放置してゴルフを続けることで痛みが慢性化してしまうこともあります。

この記事では、ゴルフ肘の原因から簡単に取り組めるセルフケア法までを徹底解説します。

症状に正しく理解することで痛みを軽減し、再発を防ぐ方法をわかりやすくご紹介します。

ゴルフ肘でお困りの方は、是非最後までお読みください。

ゴルフ肘の原因とは?

ゴルフ肘は、ゴルフスイング時の負荷が肘の内側に蓄積することで炎症を引き起こします。

医学的には「内側上顆炎(ないそくじょうかえん)」と呼ばれます。

肘の腱や筋肉に繰り返し負担がかかる

セルフケアと対策

症状と原因からご自身で出来る対策をお伝えします。

痛みを放置して日常生活にしようが出る前に実践してみて下さい。

ストレッチで柔軟性を向上

ストレッチは、腱や筋肉の負担を軽減する基本的な方法です。以下のストレッチを取り入れてみましょう

手首の屈曲ストレッチ

片方の腕を前に伸ばし、手のひらを上に向けます。

反対の手で指を軽く押さえ、手首を下に曲げるようにストレッチします。

10秒ほどキープし、左右それぞれ3セット行います。

熱感や腫れがある時はアイシング

適切な休息とフォーム改善

痛みがあるときは無理をせず、練習を控えましょう。

痛みを我慢して続けることは悪化させる要因となります

また、プロのレッスンを受けてフォームを見直してもらうことで、肘への負担をかけないフォームに改善することも良いでしょう。

エルボ―バンドの使用

日常生活にも支障が出だすと肘の曲げ伸ばしや、ものを持つ動きにも支障が出ます。

サポーターを活用することで痛みを軽減することが出来ます。

まとめ

正しい知識とセルフケアを実践することで症状の改善と予防をすることが出来ます。

今回ご紹介したストレッチは、簡単にどこでも出来る方法です。

ゴルフ肘を放置すると危険?原因とリスク

2024/12/05

はじめに

ゴルフ肘の主な症状

ゴルフ肘(内側上顆炎)は、肘の内側に炎症が生じることで以下のような症状が現れます。

症状は軽度から重度までさまざまで、放置すると慢性化する可能性があります。

- 肘の内側の痛み

肘の内側(内側上顆)の特定の部位に鋭い痛みや鈍い痛みを感じる。

痛みは、スイング動作や物を持ち上げる際に悪化することが多い。

- 腫れや炎症

肘の内側が腫れることがあります。

触ると熱い熱感を感じることも

- 握力の低下

手に力が入りにくくなり、物をしっかり持つことが困難になることがあります。

- 肘や腕の動きの制限

肘を曲げたり伸ばしたりする動作で違和感や痛みを感じます

手首を内側や外側に回す動きの際にも痛みが生じることがあります

- 違和感や重だるさ

痛み以外に、肘周辺のや二の腕の重だるい感覚や疲労感を感じることがあります。

ゴルフ肘の根本的な原因とは

ゴルフ肘は、医学的には「内側上顆炎・ないそくじょうかえん」と呼ばれ、肘の内側に位置する腱が炎症を起こすことで発生します。

この症状は、以下のような要因によって引き起こされることが多いです。

- 反復的な負荷

ゴルフスイングでは、特にインパクト時に肘や手首に大きな負担がかかります。

強く握り込んだ状態を繰り返されることで腱を痛めやすくなります。

- スイングフォームの問題

腕に頼りすぎたスイングや無理な動作は、肘に過剰なストレスをかけます。

肩甲骨や下半身の動きの連動が上手くできていない場合に特に多いです。

- 筋力や柔軟性の不足

前腕や手首周辺の筋肉が弱い、柔軟性が不足していることで腱に負荷が集中しやすくなります。

- 他の動作の影響

重い荷物を頻繁に持つ、パソコン作業を長時間続けるなど、日常的な動作でも発症のリスクがあります。

ゴルフ肘を放置するリスクとは

はじめは違和感程度の症状も放置することで以下のような強い症状、慢性化につながります。

症状が慢性化するリスク

炎症が繰り返されることにより、腱や筋肉の変性などダメージが大きくなります。

日常生活への影響

ペットボトルのふたを開ける、ドアノブを回す、カバンを持つなどの日常動作で痛みが出ます。

症状がひどい場合、肘の曲げ伸ばしなどの動きが困難になります。

寝返りなどの夜間の痛みで寝れない方もおられます。

ゴルフのパフォーマンス低下

痛みを避けようとして無意識に力加減やスイングの角度を変えてしまうと、正しいフォームが保てなくなります。

その結果、ショットの精度が低下し、スコア影響が出る可能性があります。

また、痛みによる集中力の低下も、プレー全体の質を下げることになります。

まとめ

ゴルフ肘は、放置すると日常生活にも影響を及ぼす可能性があるため、早めの対策が大切です。

原因を理解し、自宅でできるセルフケアを実践することで、症状を緩和し、再発を予防することができます。

また、必要に応じてフォームの改善、体の使い方で専門的なアドバイスを受けるのも効果的です。

あなたのゴルフライフをより快適に楽しむために、ぜひ今回ご紹介した方法を取り入れてみてください。

痛みのない健康な体で、さらなるスコアアップを目指しましょう!

ゴルフで痛めた背中の痛み

2019/08/15-

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

-

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

-

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

-

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

-

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分

営業時間:平日 9:00〜21:00

土曜 9:00〜18:00

休診日:木曜日・日曜日・祝日