- ホーム

- てんま活法整骨院の治療コラム 自律神経

てんま活法整骨院の治療コラム

当院の施術のことや、整体のこと

皆様に有益な情報を書き綴ってまいります。

じぶんんにも当てはまるな〜

こんな症状も整体でいいの?

こんな時はどうしたらいいの?腕から手までが重だるい!斜角筋症候群とは!?

2025/04/25

はじめに

原因解説

体のゆがみの解説

- 毎日同じ肩でバッグを持つ

- 足を組むのがクセになっている

- 片足に体重をかけて立つ

- スマホを長時間うつむいて見る

対策

① 姿勢の見直し

- デスクワークでは椅子に深く腰掛け、骨盤を立てて座る

- 画面の高さを目線の高さに調整することで、首の前傾を防ぐ

- 肘や手首の角度を無理のない位置に保ち、肩が力まないように意識する

② スマホの使い方

- スマホを操作する際は、できるだけ目の高さまで持ち上げて見る

- ベッドでうつ伏せや横向きで長時間使わない

- スマホを使わない時間を意識的に作り、首への負担を減らす

③ 立ち方・歩き方の工夫

- 片足重心を避け、両足にバランスよく体重を乗せて立つ

- あごを軽く引き、視線は少し遠くを見るようにする

- 肩の力を抜き、腕を自然に振って歩くことで、肩や首の緊張を減らす

まとめ

春のストレスが肩こりに出る?職場の環境変化と体の不調

2025/04/23

はじめに

原因解説

■ 精神的ストレスと交感神経の過活動

- 心拍数の増加

- 呼吸数の増加(浅く速くなる)

- 血管収縮による末梢循環の低下

- 筋肉の緊張上昇

■ 新しいデスク環境による姿勢不良

- 血流の制御が不安定になり、筋肉への酸素供給が減少

- 冷えによる筋緊張が強まり、回復が遅れる

- 睡眠や消化機能にも悪影響が出て、慢性的な疲労が蓄積

- 環境変化による生活リズムの乱れ

- ストレスによる脳の覚醒

- 夜間のスマートフォン使用による眠りの質の低下

- 起床時から首肩が重い

- 疲れが抜けない

- 頭痛や集中力低下

■ ホルモンバランスの変動

体のゆがみの解説

対策

■ 1時間に1回の姿勢リセット

■ デスク環境の最適化

■ 呼吸の質を意識する

■ 夜のルーティンを整える

まとめ

気温差が激しい春は、自律神経が乱れやすい!整体での整え方

2025/04/16なんとなく体がだるい

やる気が出ない

朝起きても疲れが残っている

最近、そんな不調を感じていませんか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

今回のご相談は30代の女性Rさん

仕事、家事と忙しい毎日を過ごされる中で、どうも体調がすぐれない。

内科で相談されたのですが特に異常はないとのことでした。

自律神経が関係しているかもしれないという事で筋肉の緊張を緩めるお薬を処方されたそうです。

以前肩こりでお悩みの際、当院に通院されており今回ご相談を受けました。

こうした不調の背景には、春の気温差が大きく関わっています。

環境省の調査でも、寒暖差は「体調を崩す主な要因」のひとつとされており、医学的にも気温や気圧の変動が自律神経に影響を与えることが明らかになっています。

本記事では、自律神経が乱れる具体的な原因と、姿勢や体の使い方の問題点、日常生活で気をつけるべきポイントを詳しく解説します。

また体の体のゆがみからアプローチする整体による整え方についてご紹介します。

季節の変わり目に不調を感じやすい方が、根本からの改善に向けて一歩を踏み出せるよう、お手伝いできれば幸いです。

気温差が激しい春、体調不良でお悩みの方のお役に立てる内容です。

ぜひ最後までお読みください。

自律神経の乱れを引き起こす主な原因

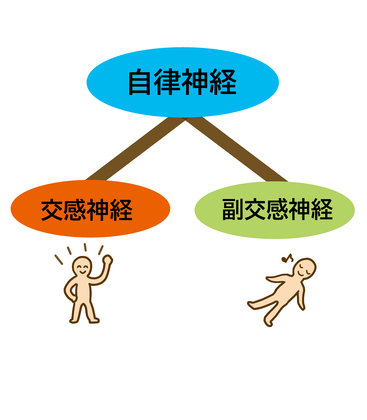

自律神経は、交感神経と副交感神経から成り、心拍・呼吸・消化・体温調整などを無意識にコントロールしています。

春にこのバランスが崩れやすくなるのは、以下のような複数の要因が重なるためです。

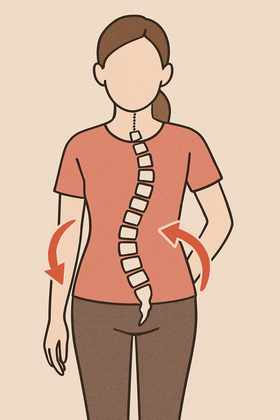

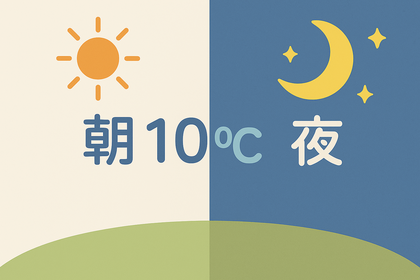

- 寒暖差による体温調節への負荷

1日の中で10℃以上の気温差があると、体は何度も体温調節を迫られます。

体温調整をする自律神経に負荷がかかることで、緊張とリラックスの切り替えがうまく出来なくなります。

そうすると、筋肉の緊張状態をうまく解除できなくなります。

緊張状態が続いた体は、疲労感や不眠などの不調が現れやすくなります。

- 気圧変動による影響

春は低気圧と高気圧が頻繁に入れ替わる季節です。

気圧の急激な変化は自律神経に影響を与え、頭痛・めまい・倦怠感などを引き起こします。

また、睡眠の質も悪化し、自律神経がリセットされず、翌日の不調につながります。

- ホルモンバランスの変動

女性ホルモンと自律神経はともに脳の視床下部でコントロールされています。

ストレスや季節要因によるホルモン分泌の乱れが、自律神経の働きにも影響を与えます。

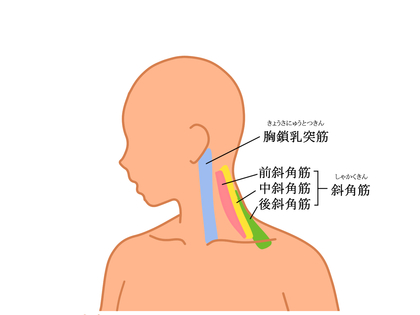

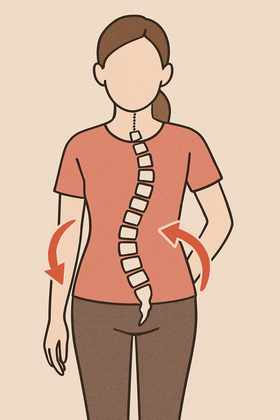

体のゆがみの解説

自律神経と体のバランスは密接に関わっています

。体のゆがみとは、日常の使い方や姿勢のクセにより、体がアンバランスになっている状態です。

例えば、猫背状態の姿勢は、胸を圧迫し、呼吸が浅くなります。

浅い呼吸は緊張状態と同じで交感神経を刺激し、副交感神経の働きを妨げます。

ゆがみにより全身に行き渡る血液に流れも悪くなります。

血液によって酸素と栄養が運ばれます。

ゆがんだ状態では体は酸欠状態になりさらに筋肉の緊張を強めます。

背骨は自律神経の通り道です。

背骨のカーブが乱れていたり、筋肉の左右差が大きかったりすると、神経の伝達にも影響が出やすくなります。

立ち方や歩き方のクセにより、片側の足や腰に負担が集中すると、それを補うために別の筋肉が緊張し、体全体のバランスが崩れてしまいます。

その結果、自律神経も緊張状態が続くことになり、慢性的な疲労感や不調を引き起こします。

整体では、こうした体の状態を把握し、体のゆがみをとることで自律神経症状にアプローチします。

ゆがみが整い、血液の流れが回復し、酸素、栄養が運ばれることで体の緊張が緩み、症状は回復に向かいます。

今回ご相談いただいたRさんも以前、肩こりの際に整えた体に使い方のクセでゆがみが出ている状態でした。

自律神経を整える3つの対策

整体によるケアと併せて、日常生活の中でも自律神経の働きを助ける行動が大切です。

特に「気温差対策」は、春特有の自律神経の乱れを防ぐために重要な要素です。

服での体温調整

寒暖差のある春は、インナー・ミドル・アウターを重ね、脱ぎ着で調整できる服装が基本です。

ストールやカーディガンなど首まわりの保温も意識しましょう。

一枚多いかも?は脱ぐことで調節できます。

上に羽織れるものなどを余裕を持って外に出るようにしましょう。

朝の温活ルーティン

朝は白湯を1杯飲む、軽くストレッチする、朝日を浴びるといった習慣が、朝の交感神経のスムーズな動きだしを助けてくれます。

体を温める、動きやすい状態にしてから動くという意識で習慣として取り入れてみてください。

冷えのリセット

外から帰ったら靴下を履き替える、足湯をする、温かい飲み物を摂るなど、冷えた体を意識的にリセットしましょう。

無意識の間に体は冷えていることが多いです。

帰宅後に温めることで、自律神経の疲労をやわらげます。

まとめ

春は、気温差・気圧・環境変化・などが重なり、自律神経が不安定になりやすい季節です。

「原因がわからない不調」も、実はこの自律神経の乱れから来ている可能性があります。

整体では、姿勢や体のバランスを整えることで、筋肉や神経の緊張を和らげ、自律神経の働きをサポートすることが可能です。

さらに、日常生活での注意点を組み合わせることで、心身の不調は徐々に改善していきます。

なんとなくしんどいを放っておかず、動きやすい体にリセットしましょう。

春の体調不良でお悩みの方は一度ご相談ください。

慢性的な肩こりと吐き気の関連性とは?

2025/04/05

はじめに

肩こりと吐き気の関係

1. 自律神経の乱れと肩こり

2. 血流障害による脳の酸欠

3. 首の骨と迷走神経の関係

4. ストレス要因

体の歪みとの関係

姿勢の崩れがストレス反応の関係

まとめ

ストレートネックとひどい肩こり〜スマホを30分以上見る方は要注意!!

知っていて欲しい改善のための原因と対策

2024/12/27

こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

今回のお悩みのご相談をいただいたのは、30代の主婦Aさんです。

お子さんの学校の連絡や調べもの、お料理のレシピなどスマホやタブレットを使う時間が多くなっている。

家事や育児に追われながら、ふとした時間にスマホを見ている。

気づけば時間が経っていて、肩、首周りがこり固まってしまっている。

肩こりのご相談の中でこのようなお話を伺いました。

ある研究では、スマホを30分以上使用しただけで首への負担は一気に増加し、通常の姿勢に比べて最大5倍もの負担がかかると報告されています。

その結果、筋肉は緊張し、血行不良を起こしやすくなり、慢性的な肩こりにつながってしまうのです。

このブログでは、ストレートネックと肩こりの関係をわかりやすく解説します。

繰り返す肩こりに悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

【原因解説】

ストレートネックが肩こりを引き起こす理由は様々あります。

その中で共通しているのは頭の位置です。

顔を突き出すような位置に頭があると、首から肩にかけての筋肉・関節・神経に過度な負担がかかります。

以下に、主要な原因を詳しく解説いたします。

スマートフォンやPCの長時間使用による前傾姿勢

人の首は緩やかな前カーブを描いています。

このカーブは、約4~6kgある頭の重みを分散し、首への負荷を最小限に保つ重要な役割を果たしています。

ところが、長時間スマホを見続けると、首が前方に突き出た姿勢になります。

この状態が続くと、首のカーブが失われて真っ直ぐになり、ストレートネックと呼ばれる状態になります。

肩から背中にある筋肉の持続的な筋緊張

頭が前に出た姿勢では、首と肩の筋肉が重たい頭部を支えるために緊張状態になります。

これにより筋疲労が蓄積し、血液の循環が悪化し、肩こりや痛みの原因になります。

首の骨のゆがみと関節の動き

ストレートネックによって首の骨がまっすぐな状態になると、首の関節や靭帯にも影響が及びます。

首の関節の動きが悪くなり、筋肉や神経に過剰なストレスがかかります。

肩こりや頸部の痛みを引き起こすリスクが高まります。

自律神経の過緊張

首の前には自律神経を調整する重要な神経の通り道があります。

神経が筋緊張や血行不良によって刺激されると、緊張、興奮状態になり、筋肉の血流が低下します。

この悪循環が慢性肩こりを引き起こす一因です。

呼吸が浅くなる

姿勢が崩れると、胸の動きが制限され深い呼吸ができなくなります。

浅い呼吸が続くと、肩や首の筋肉で呼吸を助けようとして、肩こりや首の張りにつながります。

これらの要因は一つではなく、幾つも重なり合って肩こりを慢性化させていきます。

マッサージなどの一時的な対処法ではなく、姿勢や生活環境を見直す必要があります。

【体のゆがみの解説】

ストレートネックを引き起こす根本的な背景には、日常の姿勢や体の使い方の偏りがあります。

とくに現代人に多いのが、猫背と巻き肩の姿勢です。

背中が丸くなり、肩が前に出るこの姿勢は、頭の位置を前方にずらし、首のカーブが少なくなる要因となります。

また、姿勢の悪化は連動して身体全体のバランスにも影響を及ぼします。

たとえば、座っている時に片方のお尻に重心をかける癖があると、背骨がわずかに傾き、肩や首の筋肉に偏った緊張が生まれます。

ここで大切なのは、骨盤がゆがむというよりは、「骨盤を含めた体の使い方に左右差がある」と理解することです。

骨盤は骨がしっかりと固定されていて、そう簡単には歪みません。

姿勢や動作に偏りがあると、それが肩や首にまで波及し、肩こりの原因となります。

つまり、ストレートネックと肩こりを改善するには、単に首や肩だけを見るのではなく、日常の姿勢や体の使い方を見直す必要があるのです。

【対策】

ストレートネックによる肩こりは一時的に筋肉をほぐすことでは楽になりません。

再発しにくい体の使い方を日常生活に取り入れることが重要です。

ここでは、私が現場でもよく指導する5つの生活習慣改善ポイントを詳しく解説します

- 画面の高さと視線の角度を意識する

スマートフォンやノートパソコンの使用時、首を前に倒した姿勢が多くなります。

その姿勢が習慣化すると、頭部が前方に出た状態が固定されてしまいます。

この状態を防ぐには、スマホを顔の高さまで持ち上げることを意識します。

また、パソコン作業では、モニターの上端が目線と同じかやや下になるように高さを調整し、首の角度がまっすぐになるように意識しましょう。

画面が低いと、どうしても首が前傾しやすくなります。

キーボードやマウスの位置も重要です。

肘の角度が約90度になるように椅子やデスクの高さを調整し、力を抜いた自然な位置で操作できる環境を整えることが重要です。

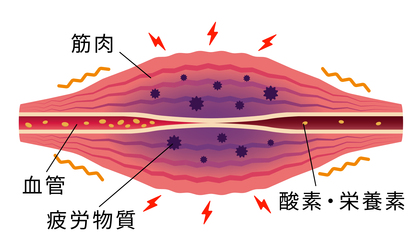

- 30分ごとに姿勢をリセットする習慣をつける

筋肉は同じ姿勢を続けることで緊張を起こし、酸素や栄養の供給が滞ります。

これにより疲労物質が蓄積し、痛みやだるさを感じるようになります。

これを防ぐには、30分に一度、姿勢をリセットすることが大切です。

時々立ち上がったり、深呼吸をするだけでも筋肉への血流が改善します。

特に、座って作業している方は座りっぱなしにならない!という意識を持ち、体を動かすように心がけましょう。

- バッグの持ち方を見直す

無意識にいつも同じ側の肩にバッグをかけていませんか?

これが肩の高さの左右差を生み、筋肉のアンバランスを引き起こします。

左右の肩甲骨の高さに差が出ると、片側の肩や背中の筋肉が常に引っ張られた状態になり、肩こりの一因になります。

できるだけ左右で交互に持つか、荷物の重さに応じて両肩に均等にかかるリュックタイプを選ぶこともポイントです。

また、荷物は必要最低限に絞り、重さそのものを減らす工夫も大切です。

- 椅子の座り方を整える

座り姿勢が崩れると、骨盤が後ろに傾き、背中が丸くなりやすくなります。

この姿勢では首が前に出てしまい、ストレートネックを助長する原因になります。

理想は、お尻の下の骨で座ることを意識することです。

椅子には深く腰かけ、骨盤を立てた状態で、背骨が自然なS字カーブを描くように座ります。

腰と椅子の背もたれの間にクッションを挟むのも効果的です。

また、脚を組んで座るクセがある方は、体の左右バランスが崩れやすくなるため注意が必要です。

組みたくなるのは体が歪んでいるかもしれません。

- 力が入ったままになっている

肩こりを訴える多くの人は力をうまく抜けない状態になっています。

まずは力が入っていることに気づく事から始めましょう。

伸びや、深呼吸をしててから一気に脱力をしてみましょう。

うまく力が抜けないと感じた人は常に力がはいったままになっています。

日常生活の中で、無意識にやっている姿勢や動作を意識的に変えていくことで、ストレートネックによる肩こりの悪化を防ぐことができます。

完璧を目指す必要はありませんが、意識を持つだけでも体は少しずつ変化していきます。

【まとめ】

肩こりは、単に肩の筋肉の問題ではなく、日常生活の中にある小さな習慣や姿勢の積み重ねが原因になっています。

特にスマートフォンやパソコンに向かう時間が長い方は、知らず知らずのうちに姿勢が崩れストレートネックになります。

それが慢性的な肩こりを引き起こしている原因です。

原因がわかれば、対策も立てられます。

自分の姿勢や生活習慣を少しずつ意識することで、体は変わります。

体のゆがみ、正しい使い方は当院でもお伝えしております。

お困りの際は一度ご相談ください。

体のゆがみを整えて腰痛解消

2024/12/26「マッサージやストレッチを受けたけれど腰痛が一向に改善しない。」

「鏡で見ても自分の体のゆがみが気になる」

このような症状でご来院されたFさん

もしあなたが同じように腰痛でお悩みでしたら今回の記事がお役に立てると思います。

はじめに

こんにちは、てんま活法整骨院の木下です。

長年の腰の痛みでご来院された患者さんのお話です。

マッサージや整体にいろいろ通ったけれどなかなか良くならず、ご友人のご紹介で来院されました。

- お悩み

腰痛と体のゆがみ

朝起きた動き出しから腰に痛みがあり、日中もスッキリしない

夕方になると重だるさが強くなり、横になりたくなる。

下腹が冷たい感覚があり食欲もあまり出ない。

このような症状に対して、体のゆがみを軸に施術しました。

楽になられたF.Kさんの喜びに声を基に体のゆがみと腰痛を解説します

腰痛の原因と体のゆがみ

原因は体のゆがみです。

体がゆがむことで、無意識での体の緊張状態が起き、常に過度な力が入っている状態になっています。

体は疲れやすく、血流も良くありません。

体がゆがむ原因の大半は、使い方のクセと疲労の蓄積です。

特に、中高年の方は、年を重ねるにつれて筋肉の衰えや、過去に痛めた部分などダメージが蓄積されやすくなります。

今まではスムーズにできていたことが苦手になる。

動きの中に違和感が出るなどがゆがみから来る症状の始まりです。

多くの方は腰痛が出た時にマッサージやストレッチなどを試しますが、原因となるゆがみの改善策とはなりません。

自宅でできるゆがみの調整法

膝倒し

1. 膝倒し

仰向けで寝ます。

両膝を立て、ゆっくりと左右に倒します。

倒しやすい方、楽に倒れる方向を確認します。

倒しやすい方にだけゆっくりと5回倒します。

ポイント

痛みのない範囲でゆっくりと行ってください。

倒しやすい、楽に感じる方向にだけ倒します。

初めは左右の差が大きく感じられることが多いです。

コツコツと続けて行きましょう。

日常生活での注意点

Fさんにお伝えして気を付けていただいた日常生活での注意点は以下の3点です。

- 脱力を意識する。

力を抜いているつもりでも無意識で体が緊張しています。

立っている時や座っている時

ふとしたタイミングで意識的に力を抜く習慣をつけます。

気づいたら力が入ってるということに気づくことから始めましょう。

- 朝と寝る前の水分補給

水をたくさん飲みましょうという話は聞いたことがあるかもしれませんが、タイミングが大切です。

寝ている間に水分が不足します。

寝る前に寝ている間に失う水分

起きてすぐに、寝ている間に失った水分

朝の動き出しが水分不足から始まらないように意識をして水分補給をしてください。

- 体を冷やさない

お風呂に入って温めようと意識される方も多くおられます。

注意するポイントはお風呂上がりです。

しっかり温もって体から湯気が出ている状態

このタイミングで一番体が冷えます。

素早く体をふいて温めた体の熱が逃げないようにしましょう。

まとめ

腰痛の多くは体のゆがみによるバランスの崩れが原因です。

体のゆがみはご自身で気づく方、他の方に指摘され気にする方、まったく気づかない方、さまざまです。

何気なくやっているクセや体の使い方が体のゆがみの原因となります。

マッサージやストレッチなどいろいろを試してみたけれど改善されない方は体のゆがみに注目してみて下さい。

一時しのぎではなく、楽な体を手に入れましょう。

体のゆがみ、腰の痛みでお困りの際は、一度ご相談ください。

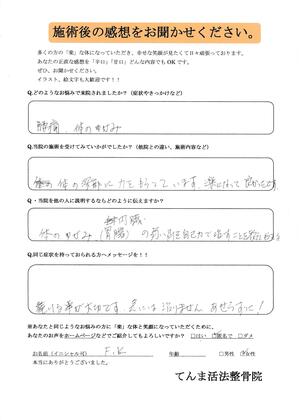

患者さんの声

Q.どのようなお悩みで来院されましたか?

A.腰痛・体のゆがみ

Q.当院の施術を受けてみていかがでしたか?

A.体の深部に力をもらっています。楽になって良かったです。

Q.当院を他の人に説明するならどのように伝えますか?

A.体のゆがみ、内臓(胃腸)の弱い所を自己力で治すことを教えてくれる。

Q.同じ症状を持っておられる方にメッセージを!!

A.続けることが大切です。急には治りません。あせらずに!

F.Kさんありがとうございます。

呼吸が楽になりました

2019/08/02- 体が重だるい

- 寝てもなかなか疲れが抜けない

- 頭痛がする

- 朝起きた時に、頭が重だるい

- 寝てもなかなか疲れが抜けない

寝ても取れない背中の張り

2016/06/10- 朝から体がだるい

- 寝ても疲れが取れない

- 朝からため息ばかりついている

- マッサージやストレッチを続けていても楽にならない。

- 睡眠が浅く、スッキリしない。

- 集中力が続かずに、イライラする。

不眠・自律神経調整

2016/02/24- 疲れているのになかなか寝つけない。

- 眠りが浅く何度も目が覚める。

- 薬に頼らないとぐっすり寝れない。

顎の痛み、顎関節症

2015/10/06大阪市北区の整体、てんま活法整骨院の木下です。

本日御来院の患者さん。

20代女性

主訴:口を開けると痛む、ものを食べるのが辛い。

おにぎり、サンドイッチなど、口を開けて食べることが出来ない。

通院中のご家族からのご紹介でした。

以前にも同じような症状があり今回、病院で「ストレスが原因」と診断されたとのことでした。

ストレスと顎の関係

- 寝ているときの歯の食いしばり

- 緊張時の無意識での食いしばり

など顎に負担がかかることで痛みを出すことがあります。

ご紹介時のお話では患者さん本人にはストレスの自覚はないとのことでした。

問診をさせていただき、体の動きの確認、検査

ゆがみの検査、確認をさせていただきました。

問診の時からあごの動きにゆがみがあり、左右動きが違っていました。

患者さんに鏡で確認してもらい、施術開始

体のゆがみ、骨盤、背骨を整えていきます。

顎の動きにも骨盤や背骨のゆがみは関係します。

土台となる部分を整えた上で、顎の動きの確認、首の骨のずれと頭蓋骨のずれを調整。

正しい位置での顎の動きを誘導してあげるとスッと大きく口が開きました。

ここまで大きく開いたのはどれくらい前か分からないとのこと。

開く為の筋力に差が出ているので、セルフケアを伝えて終了。

確認の為の通院は必要ですが、笑顔で終わることが出来ました。

- 物を噛めない

- 口を開けれない

- あくびの時に痛む

など、顎の痛みはつらいですよね。

もし、顎の痛み、顎関節症でお悩みの時は一度ご相談ください。

-

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

-

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

-

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

-

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

-

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分

営業時間:平日 9:00〜21:00

土曜 9:00〜18:00

休診日:木曜日・日曜日・祝日