- ホーム

- てんま活法整骨院の治療コラム 腰痛

てんま活法整骨院の治療コラム

当院の施術のことや、整体のこと

皆様に有益な情報を書き綴ってまいります。

じぶんんにも当てはまるな〜

こんな症状も整体でいいの?

こんな時はどうしたらいいの?

なんとなく痛い、は要注意!股関節痛の原因とは!?

2025/04/10

「歩きはじめに股関節が引っかかったような気がするけど、しばらくすると気にならなくなる」

「はっきりした痛みじゃないから、気のせいかなと思って放置していた」

実際に当院に来られた40代女性の患者さんの声です。

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

“なんとなく痛い”という感覚は、日常生活に支障が出るほどではないため、軽く見られがちです。

しかしその違和感は、体のバランスが崩れ始めているサインかもしれません。

厚生労働省の調査によると、股関節の痛みは40代以降の女性に多く、特に動作の中心となる関節として負担が集中しやすい場所です。

初期段階では見過ごされやすく、痛みが悪化してから受診されるケースが多く見受けられます。

今回の記事では「なんとなく痛い」股関節の痛みの裏に潜む原因と、見過ごしてはいけない体のゆがみとの関連をお伝えします。

そして日常でできる対策まで、専門的な視点から詳しく解説します。

股関節の痛み、ひっかかるような違和感でお悩みの方はぜひ最後までお読みください。

原因解説

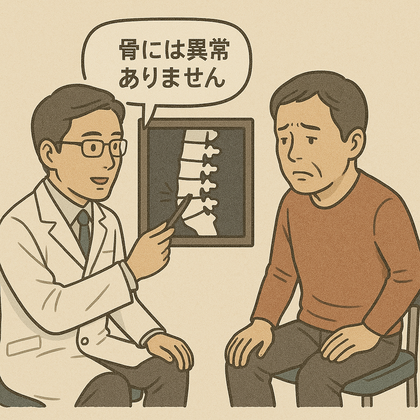

股関節は、骨盤と太ももの骨(大腿骨)をつなぐ関節で、歩く・立つ・座るといった基本動作すべてに関与しています。

そのため、股関節に異常があると、日常生活全体に影響が出やすくなります。

多く見られるのは、痛みの原因が明確ではない慢性的な違和感やにぶい痛みです。

これは、加齢や筋力の低下、姿勢の崩れといったさまざまな要因が複雑に絡み合って起こるため、単一の原因を特定することが難しい場合もあります。

以下に、代表的な直接的な要因を3つ挙げてご説明します。

姿勢の崩れによる負担

長時間の座り仕事、片足に体重をかけて立つクセ、足を組む習慣などにより、股関節の可動域に偏りが生まれます。

その結果、関節周囲の筋肉や靭帯に過剰な負荷がかかり、炎症や痛みを引き起こすことがあります。

股関節を支える筋力の低下

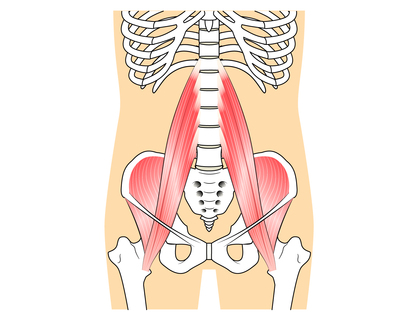

特に重要なのが中殿筋(ちゅうでんきん)と腸腰筋(ちょうようきん)です。

これらは股関節を安定させる役割を持っており、筋力が低下すると、関節がぐらつきやすくなり、わずかな動きでも違和感や痛みが出やすくなります。

関節構造の変化

年齢とともに、関節のクッションである軟骨に負担がかかりやすくなります

この状態を放置すると、関節の変形が進行し、変形性股関節症へと進みます。

これらの要因はいずれも、初期段階では強い痛みを伴わず、「なんとなくおかしい」「重だるい」といった曖昧な症状から始まるのが特徴です。

だからこそ、早い段階で原因を知り、対処していくことが重要です。

体のゆがみの解説

体のゆがみとは、骨格全体のバランスが崩れている状態を指します。

よく骨盤がゆがんでいると表現されますが、実際には骨盤そのものが変形したりねじれたりすることはほとんどありません。

正確には、骨盤まわりの筋肉や関節の動きのアンバランスが、体の左右差や傾きとして表れているのです。

このゆがみは、長年の姿勢や日常動作のクセによって少しずつ形成されていきます。

日常生活の何気ない習慣がゆがみをつくります。

- いつも同じ足を組んで座っている

- 片足に体重をかけて立つ癖がある

- 鞄をいつも同じ肩にかけている

こうした動作は、1回では問題にならなくても、何年も繰り返されることで筋肉の使い方に偏りが生まれ、関節の可動性にも差が出てきます。

これが結果として体のゆがみとなり、体の中心にある股関節に負担が集中するのです。

ゆがみが引き起こす股関節の不調

体のバランスが崩れると、股関節が本来の位置や角度で動かなくなり、関節の中の軟骨や筋肉に一方向のストレスがかかりやすくなります。

その結果、

- 股関節の可動域が狭くなる

- 動き出しのタイミングで痛みを感じる

- 片方だけが疲れやすくなる

といった症状が現れやすくなります。

ゆがみは、見た目ではわかりにくく、痛みが出てから気づくことがほとんどです。

だからこそ、小さな違和感をゆがみのサインとしてとらえる視点がとても大切になります。

日常生活で悪化を防ぐために

股関節にかかる負担は、日々の何気ない動作や姿勢から生じることが少なくありません。

「動き方」や「立ち方」を少し意識するだけでも、違和感の軽減や進行の予防につながります。

以下では、日常生活で取り入れやすい3つのポイントをご紹介します。

正しい座り方を習慣にする

椅子には深く腰掛けて、骨盤を立てるように意識する

両足は床にしっかりとつけ、足を組まないようにする

背もたれに寄りかかりすぎず、背筋を軽く伸ばす

こうした座り方は、股関節周囲の筋肉や関節にかかる負担を減らし、ゆがみの予防にも効果的です。

歩き方を見直す

かかとからつま先へ、足裏全体を使って歩く

歩幅はやや広めにとる

膝とつま先、股関節の向きをそろえるよう意識する

また、がに股や内股にならないよう、脚のラインをまっすぐに保つこともポイントです。

片足重心を避ける

立つときは両足に均等に体重をかける

片足に乗っていることに気づいたらこまめに修正する

こうした小さな意識の積み重ねが、将来的な痛みの予防につながっていきます。

まとめ

なんとなく痛いという股関節の違和感は、日々の忙しさの中でつい見過ごしてしまいがちです。

ですがその感覚こそ、体が発している大切なサインかもしれません。

股関節の痛みは、いきなり激しく現れるわけではなく、少しずつ進行していくことが多くあります。

その背景には、長年の姿勢や習慣によって積み重なった体のゆがみが関係しているケースが非常に多く見受けられます。

痛みが出始めたからといってすぐに手術や強い治療が必要になるわけではありません。

日常生活の中で意識を変え、身体のバランスを整えることが、症状の改善や進行の予防につながります。

当院では、股関節だけを診るのではなく、全身のバランスを確認しながら、個々の生活スタイルに合わせたアドバイスを行っています。

股関節に違和感があると少しでも不安を感じた方は、一度ご相談ください。

ストレッチで改善しない膝の内側の痛み〜鵞足炎

2025/03/28ランニングの後に膝の内側が痛みが出る

ストレッチしてもなかなか良くならない…

そんなお悩みを抱えていませんか?

それは、鵞足炎(がそくえん)と呼ばれるスポーツ障害かもしれません。

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

マラソン大会に向けて向けて練習をしていたけれど、膝の内側に痛みが出てうまくトレーニングが出来ないとご相談を受けました。

骨や関節に問題があるのかと思い、整形外科でレントゲンを撮りに行かれたそうです。

整形外科での診断は、鵞足炎。

安静に過ごしストレッチをしておけば良いと指導を受け2週間過ごしたそうです。

トレーニングを再開すると痛みが再発して、どうしたら良いかとご来院されました。

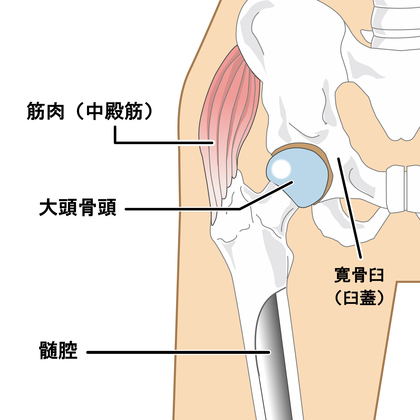

鵞足炎とは、太ももの内側にある縫工筋(ほうこうきん)、薄筋(はっきん)、半腱様筋(はんけんようきん)という3つの筋肉の腱が膝の内側下部で扇状に付着する部分を出での炎症です。下図参照

ランニングの繰り返し動作や膝の屈伸で、この部位に過度な摩擦や圧力が加わると炎症が生じ、痛みを引き起こします。

米国整形外科スポーツ医学会のデータでは、ランナーの膝の障害の中で鵞足炎は比較的多く報告されています。

特に30代以降の男性に発症が増えているとされています。

ストレッチやマッサージで一時的に改善したように感じても、根本原因が解消されなければ再発を繰り返します。

この記事では、鵞足炎でお悩みに方に向けて、原因から体の使い方、そして日常生活で注意すべきポイントを詳しく解説します。

原因解説

鵞足炎は、膝の内側にある筋肉が骨に付く部分に繰り返し負荷がかかることで生じる炎症です。

その背景には以下のような要因があり、複雑に絡んでいます。

① オーバーユース(使いすぎ)

ランニングなどの繰り返し動作によって、擦れたり圧迫されたりする頻度が増えると、炎症が起こります。

特に、長距離走や毎日のランニング習慣がある方は、筋肉や腱の回復が追いつかず、炎症が慢性化しやすい傾向にあります。

② 筋肉の柔軟性低下

鵞足を構成する筋肉(縫工筋、薄筋、半腱様筋)は、いずれも股関節から膝の内側をまたいで付着しています。

広い範囲を覆う筋肉で、太ももの内側や裏側の柔軟性と密接に関係しています。

筋肉が硬いと、鵞足部が常に引っ張られるため、ランニングのたびに摩擦が起こりやすくなります。

特にハムストリングスや内転筋群が短縮していると、膝を曲げ伸ばしするたびに、鵞足部の組織が引き延ばされ、炎症を助長します

③ 筋力バランスの崩れ

ランナーに多いのが、前ももの筋肉(大腿四頭筋)だけが発達して、臀部やハムストリングスが弱いという筋力バランスの偏りです。

股関節周囲の筋力が弱いと、着地の衝撃を分散できず、膝に過剰な負担がかかります。

特に内側の筋肉だけが働きすぎるパターンでは、鵞足部へのストレスが集中しやすくなります。

その結果、膝関節が安定せず、鵞足部が「膝のねじれ」や「引っ張り」の影響を強く受けるようになります。

④ ランニングフォームの問題

フォームの乱れは鵞足炎の根本原因の一つです。

特に注目すべきは「オーバープロネーション」と呼ばれる足部の過度な内側への回転です。

オーバープロネーションになると、足首から膝にかけてバランスが崩れ、膝が内側へ倒れ込む「ニーイン」状態になります。

その結果、鵞足部にねじれと圧縮の力が加わり、摩擦と引き伸ばす力が同時に発生。

これが炎症の大きな引き金となるのです。

フォームは走り方のクセでもあるため、長年の積み重ねが痛みに直結している場合も多いです。

⑤ 路面環境

硬いアスファルトやコンクリート道路は、着地時の衝撃を吸収してくれないため、膝関節や腱への負担が増します。

また、傾斜のある道や歩道の片側だけ高い道は、体の左右どちらかに偏った負荷をかけ、結果として膝の内側(=鵞足部)に一方的なストレスを与えてしまいます。

なぜ「ストレッチ」では治らないのか?

ストレッチは確かに筋肉の柔軟性を高める上で有効ですが、すでに炎症が起きている状態では逆効果になることもあるのです。

さらに、鵞足炎の原因は「筋肉の硬さ」だけでなく、筋力不足やフォームのクセ、アライメントの乱れなど複数あるため、ストレッチ“だけ”では改善に至らないケースが非常に多いというわけです。

対策

鵞足炎の対処において、セルフケアや治療と並行して、日常生活の過ごし方にも意識を向けることが重要です。

以下に、膝への負担を軽減するための実践的なポイントを紹介します。

- ウォームアップとクールダウンを丁寧に行う

ランニングの前には、筋肉と関節の柔軟性を高める準備運動を行います。

ランニング後は疲労回復を目的としたストレッチ、入浴を心がけましょう。

- 急激な負荷の変化を避ける

走行距離やスピードを突然増やすと、鵞足部に過度な負担がかかります。

走行距離、ペースなどの皆直しを適切に行いましょう。

- トレーニングコースの見直し

傾斜のある道路や傾いた歩道ではなく、できるだけフラットな路面を選びましょう。

硬すぎる地面も、砂利道などは避けた方が良いです。

- シューズの選択

足に合ったシューズを履くことは怪我の予防にはとても大切です。

特にオーバープロネーション傾向のある方は、安定性のあるシューズやインソールの導入を検討しましょう。

- 姿勢と動作を意識する

日常の歩き方や立ち方、座り方など、普段の体の使い方にも目を向け、左右差や体の軸のブレを修正する意識を持ちましょう。

こうした取り組みを続けることで、治癒を早めるだけでなく、再発防止にもつながります。

膝を守るためには、日々の積み重ねがとても大切なのです。

体のゆがみの解説

上記の内容を実践して回復される方もおられます。

しかし、自分で出来る事はしたけれど回復しない。

そんな方は原因が膝だけではないかもしれません。

背骨や腰、足首を含めた体全体のゆがみが鵞足炎に大きく関係しているからです。

たとえば、骨盤が前傾していると、太ももの前側が常に緊張します。

一方で、骨盤が後傾していると、太ももの裏側が引き延ばされ、鵞足部に持続的な牽引ストレスがかかります。

また、足首や足裏のバランスが崩れていると、着地の際に膝が内側へ倒れ込みやすくなります。

特に偏平足や外反母趾、足首の可動域制限がある方は、膝関節がねじれるような動きになりやすく、それが鵞足への過負荷を引き起こす原因になります。

過去の捻挫などで足のバランスを崩したままの方も多くおられます。

さらに、日常の姿勢や歩き方のクセも大きな要因です。

猫背や反り腰、左右どちらかの足に体重をかける癖なども、股関節~膝~足首の連動性を崩し、膝の内側に過剰なストレスをかけてしまいます。

このように、体のゆがみは単なる見た目の問題ではなく、動作の質に直結しています。

体のゆがみが膝の痛みとして表れるのです。

根本的な改善を目指すためには、膝だけでなく全身のバランスを見直すことが欠かせません。

まとめ

鵞足炎は、軽度の段階では膝の内側が少し痛いだけと軽視されがちです

しかし、全身のバランスや筋力、フォーム、日常動作が密接に関係している奥深い障害です。

安静とストレッチをしても改善しない場合、それは体全体のアンバランスや間違えた使い方をしているかもしれません。

膝だけをケアするのではなく、なぜ膝の内側に痛みが出るのか?を見つめ直すことが、根本改善への第一歩です。

ランニングを続けるために、今の痛みを無視せず体としっかり向き合うことが大切です。

トレーニングをできない状態は辛いと思います。

焦らず確実に、自分の身体をリセットする機会と捉え、前向きに取り組んでいきましょう。

日常生活を見直しても変化がない場合は専門的な機関でのご相談をおすすめします。

当院でもゆがみから見た正しい体の使い方をお伝えしております。

お困りの際は、一度ご相談ください。

~原因不明の腰痛~病院でレントゲンや検査をしても異常がなかった腰の痛み

2024/12/30こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

今回ご相談いただいたTさん10年前に交通事故に遭われ、首・腰に痛みがあるとのこと

病院で検査を受けたけれど、レントゲンやMRIでは異常が見られない。

リハビリ、教えられたセルフケアを続けたけれどなかなか変化がないとお悩みでした。

腰が痛くて病院に行ったのに原因がわからない、なかなか症状が改善しないのは辛いですね。

実は、腰痛のうち約85%は画像検査などで明確な原因が特定できない「非特異的腰痛」とされています(日本整形外科学会)

つまり、骨や椎間板などに画像上で目に見える異常がないにも関わらず、痛みだけが続くケースが圧倒的に多いのです。

とくに中高年の方は、仕事や生活習慣による負担の蓄積、加齢に伴う身体の変化によって、腰の痛みを引き起こしやすい時期です。

この記事では、「原因不明」と診断された腰痛の要因を解説します。

原因解説

腰痛の根本的な原因は、レントゲンに映る骨だけではありません。

筋肉や神経、関節、さらには心因的要素まで多岐にわたります

以下に代表的な原因を挙げ、詳しく解説します。

・筋筋膜性腰痛:

腰の筋肉や筋膜に微細な損傷や慢性的な緊張があることで痛みが起きます。

長時間の同一姿勢や過度な負担が主な要因です。

・仙腸関節障害:

骨盤の関節である仙腸関節がわずかにズレることで、腰部や臀部に鋭い痛みが出ます。

レントゲンでは写らないため見逃されがちです。

・椎間関節性腰痛:

背骨の関節部分である椎間関節の炎症や機能不全によって痛みが起きます。

特に体を後ろに反らす動作で強くなるのが特徴です。

・神経系の過敏化:

痛みを感じる神経が過敏になり、本来痛みと感じない刺激にも反応してしまう状態がおきます。

ストレスや睡眠不足が関与することがあります。

・心因性要因:

心理的ストレス、不安、抑うつなどが筋緊張や神経過敏を引き起こし、痛みとして現れるケースもあります。

これらの要因は一つに限定されるものではなく、複合的に絡み合っていることが多くあります。

体のゆがみと腰痛の関係

「体のゆがみ」と聞くと、真っ先に思い浮かぶのは、姿勢の悪さかもしれません。

実際には、体のゆがみとは骨格、筋肉、関節、神経のアンバランスが複雑に絡み合っています。

そして、このバランスの崩れが腰痛を引き起こす大きな要因となるのです。

腰骨のゆがみと腰痛の関係

腰の骨は、骨盤の上に積み木のように乗っています。

そのため、骨盤が前に傾いたり、左右どちらかに回旋(ねじれ)したりすると、腰の骨にもゆがみが連動して伝わります。

例えば、

骨盤が前に倒れると、腰の反りが強くなりますそのことで、腰の筋肉が常に緊張状態になります。

骨盤が後に倒れると、背中が丸まりる姿勢になります。

腰骨もに必要以上の圧力が加わり、腰に緊張状態が起きます。

左右の傾きやねじれがあると、筋肉の左右バランスが崩れ、片側の腰にだけ負担がかかる状態が続きます。

このような状態が慢性化すると、筋肉を覆う膜や関節を覆う部分に緊張が起きて硬くなります。

すると、神経を刺激して「原因不明の腰痛」と言われる症状に発展することがあるのです。

筋肉のアンバランスによるゆがみ

現代の生活では、座っている時間が長く、同じ動作や姿勢を繰り返すことが多くあります。

筋肉の使い方に偏りが生じやすくなっています。

使われ過ぎて硬くなる筋肉と、使われず弱くなる筋肉のバランスが崩れると、体の支えが不安定になります。

筋肉のバランスの崩れは、動作時の重心位置にも影響を与えます。

日常動作の中で知らず知らずのうちに腰にストレスを蓄積させていくのです。

足元からの影響

体のゆがみは、腰や背骨だけでなく、「足元」からも始まります。たとえば、

偏平足や外反母趾のような足の異常があると、立っている時の重心が内側や外側に偏り、体の傾きにつながります。

片足重心の立ち方や歩き方の癖があると、骨盤や腰椎が常に一方向に引っ張られ、慢性的な腰の緊張を生みます。

過去に捻挫したとことなどでうまく足をつかえていないこともあります。

つまり、腰のゆがみだけを見ても根本の原因を見落とすことがあります。

体全体の動きのつながりを見ていく必要があります。

神経系の関与

ゆがみが長期化すると、姿勢や動作に対する感覚にズレが起きます。

自分では真っ直ぐのつもりでも実際には傾いているというような状態です。

この状態では、正しい姿勢を取ること自体がストレスとなります。

無意識のうちに楽な姿勢を選ぶ悪循環に入ってしまいます。

こうした神経的な要因も、「ゆがみ」と「腰痛」のつながりに深く関係しています。

まとめ

原因不明の腰痛は、体のゆがみは普段の体の使い方やクセ、過去の怪我などが影響します。

ゆがみが徐々に大きくなることで痛みなどの症状が現れ、自分の力では元に戻せなくなっています。

必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。

慢性的な腰痛で悩んでいる方は、一度ご自身の体がゆがんでいないか確認してみてください。

もし、鏡などで見てわかるようなゆがみがある場合はお近くの国家資格を持つ専門的な機関を受診してください。

当院でもご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

患者さんの声

Q.どのようなお悩みで来院されましたか?

A.事故の後遺症?による首の痛み 原因不明の腰の痛み

Q.当院の施術を受けてみていかがでしたか?

A.電気、低周波、もみ等なく、軽く触れているだけなのに…

Q.当院を他の人に説明するならどのように伝えますか?

A.何故だか痛みが消える、楽になる、不思議な感覚試しにご賞味あれ。

Q.同じ症状を持っておられる方へメッセージを!!

A.より多くの方を楽にしてあげてください

※こちらの体験談は個人の感想です。効果には個人差があります。

Tさん、ありがとうございました。

座るのもしんどい、左お尻の痛み~坐骨神経痛~

2024/12/30「何を試しても良くならない」

坐骨神経痛でお悩みに方の喜びの声をいただきました。

もしあなたが、坐骨神経痛でお悩みでしたら今回の記事がお役に立てると思います。

はじめに

こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

今回ご相談いただいたIさん

左のお尻痛み、お尻から足にかけてのしびれ症状でご来院されました。

最初は左のお尻に痛み出て、何か痛めたのかなと様子を見ていたそうです。

そのうちにお尻から足にしびれが出てきて座っているのしんどくなったとのことでした。

家の近くの整骨院に行き、電気治療とマッサージを受けたそうです。マッサージを受けても次の日にはだるさが残って結局は良くならない。

自分の体がどうなってるのかを知りたいとネット検索で当院に来られました。

坐骨神経痛でお悩みの方は、ご自身でストレッチをしたりお尻周辺のマッサージをしたりされてる方が多くおられると思います。

今回、ご相談いただいたIさんも整骨院でマッサージを受け、家でストレッチをするように指導を受けていたそうです。

なぜマッサージでは改善しなかったのか?

Iさんの坐骨神経痛の原因は体のゆがみでした。

体のゆがみは、偏った体の使い方、長時間同じ姿勢を続けることで起きます。

3歳のお子さんがおられて、片抱きでの抱っこや無理な姿勢での抱え上げなど、ご自身でも体に負担がかかっている自覚はあったそうです。

ご来院時にゆがみの検査をすると、ご自身でも驚かれるくら体がゆがんでいました。

大きくゆがみが出た状態では、ゆがんだ体を支えるために筋肉が緊張します。

マッサージで硬くなった筋肉をほぐしても体のゆがみは変化しないのでお尻の痛み、しびれは変化しないのです。

腰の重だるさを感じていたけれどなかなか時間が取れずに先送りにしていて、我慢できないような痛みが出て来た。

痛みが出る前の重だるさが体のゆがみ、不調の始まりのサインです。

ゆがみを整える施術と家のセルフケアをお伝えして、症状も治まり喜びの声をいただきました。

ゆがみのチェックとセルフケア

当院では整体に必要な特殊な検査でゆがみをみます。

今回はお家で出来る簡単なゆがみのチェック方法をお伝えします

膝倒し

仰向けで寝ます。

両膝を立て、ゆっくりと左右に倒します。

左右、倒しやすい倒しにくいなどの差があると思います。

倒して痛み、しびれが強く出る方は無理をしないでください

この左右の倒しやすさの差が体のゆがみです。

セルフケア

上記の膝倒しをして倒しやすい方、楽に倒れる方向を確認します。

倒しやすい方にだけゆっくりと5回倒します。

ポイント

痛みのない範囲でゆっくりと行ってください。

倒しやすい、楽に感じる方向にだけ倒します。

初めは左右の差が大きく感じられることが多いです。

コツコツと続けて行きましょう。

まとめ

今回は、左お尻の痛み、お尻から足にかけてのしびれが改善した例のお話でした。

痛みが強くなって行ったり、しびれの範囲が広くなると心配だし辛いですね。

マッサージを受けてもだるさが出たり変化しないと治らないのでは?と諦める方もおられます。

もしあなたが体のゆがみについてアプローチをしていないのであれば一度、膝倒しをしてチェックしてみて下さい。

左右の差が小さくなるだけで症状が変化することがあります。

セルフケアをしても変化が感じれない、差が大きく出ている場合は専門的なアプローチが必要です。

当院では、体のゆがみを調えることを軸にした施術をしております。

お尻の痛み、お尻から足にかけてのしびれ症状でお困りでしたら一度ご相談ください。

患者さんの声

Q.どのようなお悩みで来院されましたか?

A.左のお尻を以前痛めてから、座ることもしんどくなり、一度診てもらうために来ました。

Q.当院の施術を受けてみていかがでしたか?

A.以前通っていた整骨院は、電気治療とマッサージをしてもらっていたのですが、

次の日にだるさが残って結局良くならずでした。しかし木下先生の施術は

マッサージなどではなく、”何かされている”っていうのがないのに、痛みが和らぎ本当に驚きました。

Q.当院を他の人に説明するならどのように伝えますか?

A.とにかく、何を試しても良くならないなら一度来院してみて下さい!!

Q.同じ症状を持っておられる方へメッセージを!!

A.治らないとあきらめないでください!私も木下先生に出会うまでは、治るのは難しいと思っていましたが、

今は自信を持って、自分の身体は改善できるものなんだと言えます。

※こちらの体験談は個人の感想です。効果には個人差があります。

Iさん、ありがとうございました。

介護職に方必見!慢性的な腰痛を改善する体の使い方

2024/12/26「仕事中にかがむと腰に痛みが走る」

「昔、ギックリ腰をしたことがあるので腰に不安を持ちながら働いている。」

このようなお悩みをお持ちでしたら、今回に記事がお役に立てるかもしれません。

はじめに

こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

今回のご相談は40代で介護職に従事されているOさん

中腰姿勢での介助や車いすへの移乗で腰への負担を感じているとのこと。

過去に、中腰からの起き上がりでギックリ腰になりそれからは腰に不安が常にある。

無意識にかばいながら動いていてぎこちない

何とかスッキリと動けるようにならないかとのご相談でした。

この記事では、介護職の方の腰痛の原因を解説し、対策をお伝えします

ギックリ腰などの大きな痛みにつながらないようにするためにぜひ実践してみて下さい。

腰痛を根本から改善し、快適な日々を取り戻しましょう。

慢性的な腰痛が起きる原因とは?

慢性的な腰痛の大きな原因は、体のゆがみにあります。

長時間同じ姿勢を維持する仕事では、偏った体に使い方をする方が多いです。

利き腕に頼ったり腰で支える動きなど一部分に大きく負荷がかかる動きが増えます。

偏った使い方により、筋肉の左右差、体のゆがみにつながります。

筋肉の疲労と緊張

介護職の方は仕事中に、前かがみや、中腰など特定の筋肉を繰り返し使うことが多いです。

この負担が続くと、筋肉が緊張し、血液の流れが悪くなりなります。

さらに、疲労が溜まった筋肉は他の部位を引っ張り、体をゆがめる原因となります。

血流の悪化

筋肉が緊張して硬くなると、その周囲の血管が圧迫され、血流が滞ります。

これにより、酸素や栄養素が筋肉に十分に供給されず、体の回復が遅れます。

筋肉の回復の遅れによって疲労が蓄積し、慢性的な痛みを引き起こします。

また、冷え性の方は血流が悪くなりやすいため、特に注意が必要です。

慢性的な腰痛の予防策

体がゆがみにくい使い方を身に着けて、痛みの出にくい体を目指しましょう

以下の注意点に気を付け、セルフケア方法を実践して、腰痛を改善しましょう。

日常生活での注意点

腰痛の予防と改善には、日常生活での意識も重要です。以下のポイントを参考にしてください:

- こまめな休憩と脱力

1時間ごと体を大きく動かすだけでも、緊張がゆるみ血流が改善され腰痛予防につながります。

伸びをしての深呼吸、絵足をぶらぶらさせるような脱力を取り入れましょう。

- 正しい持ち方を実践

介助などで体を支える際は、腰を曲げるのではなく膝を曲げてしゃがむ動作を心がけましょう。

なるべく体を近づけて太もも、お尻の筋肉を意識して下から上へ伸びあがるように持ち上げます。

セルフケア

膝倒し

仰向けで寝ます。

両膝を立て、ゆっくりと左右に倒します。

左右、倒しやすい倒しにくいなどの差があると思います。

倒して痛み、しびれが強く出る方は無理をしないでください

この左右の倒しやすさの確認をします。

倒しやすい方にだけゆっくりと5回倒します。

- ポイント

痛みのない範囲でゆっくりと行ってください。

倒しやすい、楽に感じる方向にだけ倒します。

初めは左右の差が大きく感じられることが多いです。

コツコツと続けて行きましょう。

まとめ

腰痛の改善には、体のゆがみを整え、筋肉の緊張を緩めることが重要です。

マッサージで直接筋肉にアプローチするのではなく、緊張の原因をまず知ってください。

原因を知ることが慢性的な腰痛を改善する第一歩となります。

今回ご紹介した5つの方法を日常生活に取り入れることで、今までとは違う体の使い方になります。

また、日常生活での注意点を実践することで、さらに腰痛予防効果が高まります。

ぜひ実践してみてください。

当院では体のゆがみを整えることを軸とした施術を行っています。

もし慢性的な腰の痛みでお悩みでしたら一度ご相談ください。

産後の腰痛は放置するとどうなる?初期ケアの重要性を徹底解説

2024/12/26「子どもを抱っこするたびに腰にズキッと痛みが出る

「床からの立ち上がりの時に痛みが出る。」

このような症状でお困りの方にお役に立てる内容で記事を書きました。

ぜひ最後までお読みください。

はじめに

こんにちは、大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

30代主婦のSさん、お子さんがまだ小さくなかなか手が離せない。

産後から時々腰に痛みが出るようになり、だんだんと痛みが出る回数が増えて来たとおこまりでした。

この記事をお読みの方もこのようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

お子さんのお世話と家事に追われ、つい自分の身体の不調を後回しにしてしまいがちです。

しかし、腰痛を放置すると痛みが慢性化し、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。

この記事では、腰痛の原因を詳しく解説し、自宅で簡単にできるセルフケア方法をご紹介します。

早めの対策で、健康な身体を取り戻しましょう。

産後の腰痛の本当の原因とは?

産後の腰痛は一時的な疲労だけではなく、根本的な原因をしっかりと知った上で対策をすることが重要です

ここでは、主な原因を2つ取り上げます。

1. 産後のゆがみ

妊娠中はお子さんがお腹の中にいることで体のバランスが大きく変わります

長期間お腹が大きかった状態では使っていた筋肉や、重心のバランスが平常時と違います。

体は大きくなったお腹を支える位置に変化しています。

2. 筋肉の緊張と血行不良

体の筋肉が緊張することで血流が悪化し、酸素や栄養が届きにくくなります。

緊張した状態では動きに制限がかかり、痛みを引き起こします。

自宅で簡単にできるセルフケア方法

膝倒し

1. 膝倒し

仰向けで寝ます。

両膝を立て、ゆっくりと左右に倒します。

倒しやすい方、楽に倒れる方向を確認します。

倒しやすい方にだけゆっくりと5回倒します。

ポイント

痛みのない範囲でゆっくりと行ってください。

倒しやすい、楽に感じる方向にだけ倒します。

初めは左右の差が大きく感じられることが多いです。

コツコツと続けて行きましょう。

タオルギャザー

産後は足の指を上手く使えずに腰痛につながる方が多くおられます。

タオルを使い、足の指のトレーニングをしましょう。

イスに座り、足元にタオルを敷く

足をタオルの上に乗せ足裏全体をつける

足の指を大きく開きタオルを握る

開く握るをくり返しタオルを手繰り寄せるようにする

端まで手繰れればタオルを伸ばす

これを3セット左右の足を入れ替えて行います。

日常生活での注意点

産後の腰痛を予防するためには、日常生活の中での注意も必要です。

以下のポイントを意識してみてください。

1. 脱力を心がける

力を抜いているつもりでも無意識で体が緊張しています。

立っている時や座っている時

ふとしたタイミングで意識的に力を抜く習慣をつけます。

気づいたら力が入ってるということに気づくことから始めましょう。

2. 長時間同じ姿勢を避ける

お子さんのお世話、や家事など、長時間同じ姿勢を取ると筋肉が緊張しやすくなります。

1時間に1回は姿勢を変えて、深呼吸をする時間を作りましょう

まとめ

産後の腰痛は放置すると慢性化し、さらなる不調を引き起こす恐れがあります。

原因を正しく理解し、自宅でできる簡単なセルフケアを実践することで、痛みを軽減し健康な身体を維持できます。

特に、体のゆがみを整え、本来のバランスに戻してあげることが重要です。

忙しい日々の中でも、少しずつ自分の体をいたわる時間を作ってみませんか?

まずは腰痛に悩まない日々を取り戻すために、今日からセルフケアから始めましょう。

もしセルフケアはしたけれど変化が感じれない、産後の腰痛でお困りの際は一度ご相談ください

体のゆがみを整えて腰痛解消

2024/12/26「マッサージやストレッチを受けたけれど腰痛が一向に改善しない。」

「鏡で見ても自分の体のゆがみが気になる」

このような症状でご来院されたFさん

もしあなたが同じように腰痛でお悩みでしたら今回の記事がお役に立てると思います。

はじめに

こんにちは、てんま活法整骨院の木下です。

長年の腰の痛みでご来院された患者さんのお話です。

マッサージや整体にいろいろ通ったけれどなかなか良くならず、ご友人のご紹介で来院されました。

- お悩み

腰痛と体のゆがみ

朝起きた動き出しから腰に痛みがあり、日中もスッキリしない

夕方になると重だるさが強くなり、横になりたくなる。

下腹が冷たい感覚があり食欲もあまり出ない。

このような症状に対して、体のゆがみを軸に施術しました。

楽になられたF.Kさんの喜びに声を基に体のゆがみと腰痛を解説します

腰痛の原因と体のゆがみ

原因は体のゆがみです。

体がゆがむことで、無意識での体の緊張状態が起き、常に過度な力が入っている状態になっています。

体は疲れやすく、血流も良くありません。

体がゆがむ原因の大半は、使い方のクセと疲労の蓄積です。

特に、中高年の方は、年を重ねるにつれて筋肉の衰えや、過去に痛めた部分などダメージが蓄積されやすくなります。

今まではスムーズにできていたことが苦手になる。

動きの中に違和感が出るなどがゆがみから来る症状の始まりです。

多くの方は腰痛が出た時にマッサージやストレッチなどを試しますが、原因となるゆがみの改善策とはなりません。

自宅でできるゆがみの調整法

膝倒し

1. 膝倒し

仰向けで寝ます。

両膝を立て、ゆっくりと左右に倒します。

倒しやすい方、楽に倒れる方向を確認します。

倒しやすい方にだけゆっくりと5回倒します。

ポイント

痛みのない範囲でゆっくりと行ってください。

倒しやすい、楽に感じる方向にだけ倒します。

初めは左右の差が大きく感じられることが多いです。

コツコツと続けて行きましょう。

日常生活での注意点

Fさんにお伝えして気を付けていただいた日常生活での注意点は以下の3点です。

- 脱力を意識する。

力を抜いているつもりでも無意識で体が緊張しています。

立っている時や座っている時

ふとしたタイミングで意識的に力を抜く習慣をつけます。

気づいたら力が入ってるということに気づくことから始めましょう。

- 朝と寝る前の水分補給

水をたくさん飲みましょうという話は聞いたことがあるかもしれませんが、タイミングが大切です。

寝ている間に水分が不足します。

寝る前に寝ている間に失う水分

起きてすぐに、寝ている間に失った水分

朝の動き出しが水分不足から始まらないように意識をして水分補給をしてください。

- 体を冷やさない

お風呂に入って温めようと意識される方も多くおられます。

注意するポイントはお風呂上がりです。

しっかり温もって体から湯気が出ている状態

このタイミングで一番体が冷えます。

素早く体をふいて温めた体の熱が逃げないようにしましょう。

まとめ

腰痛の多くは体のゆがみによるバランスの崩れが原因です。

体のゆがみはご自身で気づく方、他の方に指摘され気にする方、まったく気づかない方、さまざまです。

何気なくやっているクセや体の使い方が体のゆがみの原因となります。

マッサージやストレッチなどいろいろを試してみたけれど改善されない方は体のゆがみに注目してみて下さい。

一時しのぎではなく、楽な体を手に入れましょう。

体のゆがみ、腰の痛みでお困りの際は、一度ご相談ください。

患者さんの声

Q.どのようなお悩みで来院されましたか?

A.腰痛・体のゆがみ

Q.当院の施術を受けてみていかがでしたか?

A.体の深部に力をもらっています。楽になって良かったです。

Q.当院を他の人に説明するならどのように伝えますか?

A.体のゆがみ、内臓(胃腸)の弱い所を自己力で治すことを教えてくれる。

Q.同じ症状を持っておられる方にメッセージを!!

A.続けることが大切です。急には治りません。あせらずに!

F.Kさんありがとうございます。

腰痛体操も試したけれど、なかなか良くならない~腰痛を悪化させるNG行動とは?知っていて欲しい予防のコツ

2024/12/20「朝起きたときに腰が痛くて動けない」

このような症状でお悩みでしたらこの記事が、お役に立てると思います。

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

子育てや家事、仕事と多忙な日々が続く中で、腰痛でお悩みのFさんからのご相談。

始めは時々出ていた腰痛が、だましだまし使っているうちに毎日痛みが出るようになったとのこと。

この記事では、腰痛の原因を解説し、悪化させるNG行動と予防のための簡単なセルフケア方法をご紹介します。

私が施術時にお教えするセルフケアと注意点を、そのままお伝えするのでぜひ実践してください。

腰痛の原因とは

腰痛は単なる筋肉の疲労や姿勢の悪さだけでなく、体のゆがみが根本原因となることが多いです。

ここでは主に以下の3つのポイントについて詳しく解説します。

1. 体のゆがみ

体は骨と筋肉とで、全身のバランスを支えています。

長時間の座り仕事や片足重心で立つ癖などが原因で、体のバランスを崩します。

2. 筋肉のアンバランス

日常生活で同じ動作を繰り返すことにより、ある部分の筋肉だけが過度に使われ、他の部分が弱くなるケースがあります。

このアンバランスが体のゆがみをさらに助長し、腰痛を悪化させる原因となります。

3. 不適切なセルフケア

腰痛を改善しようと自己流で揉む行為を行う方がいますが、これは実はNG行動です。

体を支えようと緊張している筋肉を緩めることはバランスを崩し体をゆがめる原因となります。

腰痛を悪化させるNG行動

腰痛を改善するためのNG行動には以下のようなものがあります。

1. 痛む部分を強く揉む

強く揉むと筋肉を傷つけることとなります。

また硬い状態が悪いのではなく、体のバランスを取ろうと支えるために力が入った状態になっていることがあります。

2. 長時間同じ姿勢でいる

家事や仕事で前かがみの姿勢が長く続くと、背中や腰の筋肉が緊張し、血流が悪くなります。

筋肉の疲労が蓄積され、痛みの原因となります。

3. 体を冷やす

冷えは筋肉の緊張を招き、血流が悪化します。

特に冬場や冷房の効いた部屋では、足、腰を冷やさないよう注意が必要です。

自宅で簡単にできるセルフケア方法

腰痛予防のためには、日常的なケアが重要です。ここでは、実践しやすいストレッチと生活習慣の改善方法をお伝えします。

1. 膝倒し

仰向けで寝ます。

両膝を立て、ゆっくりと左右に倒します。

倒しやすい方、楽に倒れる方向を確認します。

倒しやすい方にだけゆっくりと5回倒します。

痛みのない範囲でゆっくりと行ってください。

2. 仰向けでの深呼吸

仰向けで大の字になって寝ます。

3. 体を温める

体を温めることで血流が促進され、筋肉の緊張が緩和されます。

カイロやお風呂でしっかり体を温めることを習慣化しましょう。

日常生活で気をつけたいポイント

- 正しい姿勢を意識する

椅子に座るとき、足をしっかり床につけましょう。

- こまめに緊張を緩める

家事や仕事の合間に軽いストレッチや深呼吸をを取り入れるだけでも効果があります。

- 体を冷やさない

腰だけではなく、手首・足首、お腹など体全体を冷やさないように意識しましょう。

まとめ

腰痛は日常生活の中での小さな習慣が体のゆがみにつながります。

悪化させるNG行動を避け、正しいセルフケアを取り入れることで、腰痛のの改善や予防に効果的です。

今回ご紹介したセルフケアや生活習慣の見直しを、ぜひ今日から実践してみてください。

腰痛を軽減し、快適な日々を過ごすお手伝いができれば幸いです。

腰の痛みでお悩みでしたら、一度ご相談ください。

長時間運転での坐骨神経痛を防ぐためのポイントと注意点

2024/12/15毎年、年末の帰省で長距離運転をするんですが、腰が痛くて。

長時間運転してると右のお尻から太ももにかけて痛みが出てくるんです。

この様な症状でお悩みでしたら、今回の記事がお役に立てると思います。

はじめに

今回ご相談いただいた50代の男性Kさん

帰省で長距離運転して時に、腰から脚にかけてズーンとした痛みを感じて辛かったとご相談がありました。

「座りっぱなしだから仕方ない」と諦めなかがらも、痛みが続くと運転も億劫になりますね。

同じような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?

長時間の運転で起こる坐骨神経痛には原因があります。

この記事では、長時間運転による坐骨神経痛の原因と、簡単に実践できる対策について解説します。

是非、最後までお読みいただき実践してみて下さい。

運転中の坐骨神経痛の原因とは?

1. 姿勢のゆがみが原因に

長時間運転すると、無意識のうちに背中が丸まり、骨盤が後ろに傾く姿勢になります。

この「骨盤の後傾」によって、坐骨神経が圧迫されやすい状態になるのです。

特に、シートポジションが体に合っていない場合、体のゆがみがさらに強調され、腰への負担が増します。

2. 血流の悪化

同じ姿勢で座り続けることで、筋肉が緊張し、血流も悪化します。

血流の悪化が筋肉の緊張を助長します。

3. 座面の硬さとクッション性

長距離運転での対策

座り方

- 背もたれの角度

背もたれは110°程度が良いとされています。

角度を調整し、背中全体を支えるようにします。

- 座面の高さと前後位置

座面の高さは、膝と腰がほぼ水平になるように調整します。

また、前後位置はブレーキやアクセルを無理なく操作できる距離に設定しましょう。

- 座布団やクッションの活用

腰と背もたれの間に適度な厚さのクッションを挟むことで、骨盤の後傾を防ぎます。

適度な休憩を取る

2時間に1回は車を止めて休憩し、伸びなどで体を大きく動かしましょう。

休憩中に実践できる簡単なストレッチを以下に紹介します。

股割り

車外に出て、足を大きく広げます

ゆっくりと膝を曲げて腰を落とします。

お尻から太ももの裏感じながら10秒キープ。

ゆっくり体を起こし、これを3回繰り返します。

大きく伸びをして深呼吸

運転中の姿勢は動きが少なく呼吸も浅くなりがちです。

大きく伸びをして深呼吸しましょう。

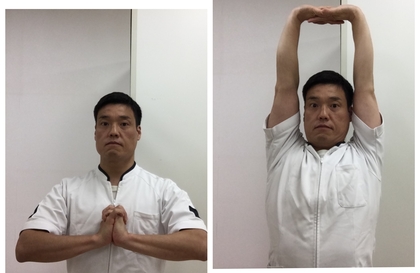

腕を大き上げて、お腹が伸びるように深呼吸をしましょう。

日常生活での注意点

長時間運転以外の日常生活でも、坐骨神経痛を予防するためのポイントを押さえておきましょう。

- 正しい姿勢を意識する

座っているときや立っているときの姿勢が悪いと、腰に負担がかかります。

椅子に座るとき: 両足をしっかりと床につけ、お尻と両足の3点で体を支える。

立っているとき: 肩幅程度の足幅を取り、片方の足に体重を乗せすぎない。

- 適度な運動の習慣をつける

筋肉の柔軟性と血流を改善するために、日常的に軽い運動を取り入れましょう。

1日20~30分程度のウォーキングが効果的です。

- 体を温める

体が冷えると筋肉が緊張し、血流が悪化しやすくなります。

腰やお尻を温めるために、腹巻きやカイロを活用する。

温かい飲み物を飲む習慣をつける。

シャワーだけで済ませず、湯船につかる習慣をつけましょう。

まとめ

長時間運転による坐骨神経痛は、姿勢のゆがみや、血流の悪化が主な原因です。

正しいシートポジションの調整や適度な休憩、さらに自宅でのセルフケアを実践することで、痛みを防ぐことが可能です。

また、日常生活でも正しい姿勢や運動習慣を取り入れることで、坐骨神経痛の予防策となります。

運転中の姿勢を意識し、快適なドライブを楽しんでください。

長距離運転での坐骨神経痛でお困りでしたら一度ご相談ください。

坐骨神経痛~痛み止めを飲む以外の対処法~

2024/12/15はじめに

坐骨神経痛の原因とは

- からだのゆがみ

日常生活での姿勢の悪さや片側ばかりを使う動作が、からだのゆがみを引き起こします。

このゆがみによって坐骨神経が圧迫される、過度に緊張を起こすことで痛みが生じます。

- 筋肉のバランスの崩れ

「梨状筋(りじょうきん)」というお尻の筋肉が硬くなると、坐骨神経を圧迫します。

筋肉の緊張は、長時間同じ姿勢をとることや体のバランスの崩れが原因です。

- 過去の怪我

セルフケア

- 膝倒し運動

からだのゆがみを整えるための簡単な運動です。

床に仰向けに寝て、両膝を立てます。

膝を右側へ倒し、体をひねります。

無理のない範囲を確認します

真ん中に戻して、膝を左側に倒します

ポイント:無理にひねらず、痛みを感じない範囲で行いましょう。

日常生活での注意点

セルフケアに加え、次のポイントにも注意してください。

- 立ち姿勢を意識する

肩幅に足を開き、重心を安定させるよう心がけましょう。

- 適度な運動を取り入れる

ウォーキングやジョギングなど、体を動かす習慣をつけましょう。

動かすと痛い場合は無理をせずに安静を心がけましょう。

- 冷えを防ぐ

冷えることでは筋肉は緊張します。

緊張状態で症状を悪化させる可能性があります。

お風呂に浸かる、カイロを使うなど、体を温める工夫をしましょう。

まとめ

坐骨神経痛は、何とも言えない嫌な痛みが続きます。

まずは今回お伝えしたセルフケアと日常生活の注意点を実践してみて下さい。

もし症状が改善しない場合や、痛みが強くなる場合は、無理をせず専門家にご相談ください。

体の歪み、過去の怪我が影響している場合は、専門的なアプローチが必要となります。

坐骨神経痛の痛みでお悩みの際は一度ご相談ください。

-

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

-

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

-

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

-

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

-

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分

営業時間:平日 9:00〜21:00

土曜 9:00〜18:00

休診日:木曜日・日曜日・祝日