- ホーム

- てんま活法整骨院の治療コラム しびれ

てんま活法整骨院の治療コラム

当院の施術のことや、整体のこと

皆様に有益な情報を書き綴ってまいります。

じぶんんにも当てはまるな〜

こんな症状も整体でいいの?

こんな時はどうしたらいいの?慢性的な肩こりと吐き気の関連性とは?

2025/04/05

はじめに

肩こりと吐き気の関係

1. 自律神経の乱れと肩こり

2. 血流障害による脳の酸欠

3. 首の骨と迷走神経の関係

4. ストレス要因

体の歪みとの関係

姿勢の崩れがストレス反応の関係

まとめ

肘の内側から手のしびれ、痛み〜肘部管症候群

2025/03/27最近、右手の小指と薬指がしびれて力が入りにくいんです。

パソコン作業をしていると特に症状がひどくなって…」

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

肘の内側から手にかけてのしびれや痛みでお困りの40代男性からのご相談です。

特に小指と薬指に限定されたしびれは、神経に関連する問題が疑われるサインです。

仕事や趣味などで手や腕を使う頻度が多く、負担の蓄積が蓄積することにより症状が現れまルコとが多くみられます。

実際、デスクワークによる肘の圧迫や、長時間のスマートフォン使用、さらには筋トレやスポーツなど、肘関節周囲の酷使は日常的に起こっています。

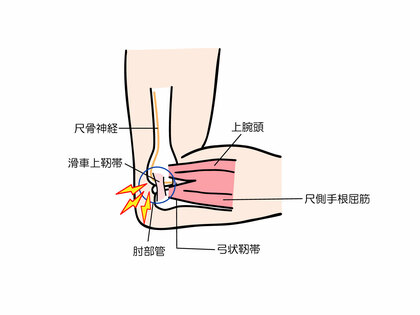

このような症状は、整形外科で肘部管症候群(ちゅうぶかんしょうこうぐん)と診断されます。

これは、尺骨神経(しゃっこつしんけい)が肘の内側にある「肘部管」と呼ばれるトンネルで圧迫され、しびれや痛み、さらには握力の低下といった症状を引き起こします。

日本整形外科学会の発表によると、肘部管症候群は中高年の男性に多く、発見が遅れることで手の機能に大きな支障を来す可能性があるとされています。

今回の記事では、この肘部管症候群について、原因や仕組みを専門的に解説し、日常生活で注意すべきポイントや、早期改善のための対策についてご紹介します。

肘の内側方手にかけての痛み、痺れでお困りの方はぜひ最後までお読み下さい。

肘部管症候群の原因とは?

肘部管症候群は、肘の内側にある「肘部管(ちゅうぶかん)」というトンネル状の空間で、尺骨神経が慢性的に圧迫されたり、過剰に引き伸ばされることで発症する神経障害です。

尺骨神経は、首の脊髄から始まり、肩、腕、肘、前腕、小指側の手へと伸びており、小指と薬指の感覚や、手の細かい動きをコントロールする筋肉に関与しています。

この神経が圧迫を受けると、まず小指側に違和感やしびれが現れ、進行すると「握力の低下」や「手の筋肉の萎縮」にまで至ることがあります。

主な原因としては以下のような要素が考えられます

長時間肘を曲げたままの姿勢

デスクワーク時に肘を机に押しつける習慣

スポーツ(特に野球・テニス)での反復的な肘の使い過ぎ

過去の肘の骨折や脱臼による骨の変形

ガングリオンなどの腫瘤が神経を圧迫するケース

さらに、現代人に多い長時間のスマートフォン操作も、肘部管症候群を引き起こす新たな要因として注目されています。

特に、ベッドで横になりながらスマホを操作する姿勢は、肘を深く曲げる状態を長く維持することになり、神経を圧迫しやすくなります。

このような状態が慢性化すると、神経の伝達が阻害され、「つまむ」「握る」といった動作が困難になるほど、握力が落ちる場合もあります。

握力の低下は、単なる筋力不足ではなく、神経系の異常が関与していることが多いため、早期の診断と対応が求められます。

症状を悪化させない日常生活での注意点

肘部管症候群は、早期であれば生活習慣の見直しによって十分に改善が期待できる症状です。

ここでは、日常生活で気をつけるべきポイントをいくつかご紹介します。

・肘の圧迫を避ける作業環境の整備

デスクワークをされている方は、肘を机の角に当てないよう、柔らかい肘パッドを使ったり、椅子と机の高さを調整して、肘の負担を最小限にしましょう。

・スマホやPCの使いすぎに注意する

スマートフォンの連続使用は、手首や肘の屈曲姿勢を長時間続ける原因になります。

30分に一度は手を伸ばし、肩・肘・手首のストレッチを取り入れてください。

・定期的なストレッチと筋肉のケア

前腕の筋肉(特に尺側手根屈筋)をや軽く伸ばしたり、肘関節の屈伸運動を行うことで血流を促進し、神経への負担を軽減します。

・握力低下を感じたら医療機関へ相談

物がうまくつかめない、力が入らないと感じたら、それは神経障害が進行している可能性があります

整形外科での診察を受け、正確な状態を把握することが重要です。

・日常の動作でも気をつけるべきクセを見直す

例えば、ついつい肘をついてテレビを見たり、頬杖をついて座るクセがある方は、それが神経への圧迫になっている可能性があります。

無意識のうちに肘に負担をかける姿勢を習慣にしないことも、大切な予防策のひとつです。

・重たい荷物を長時間持たない

スーパーの買い物袋や仕事用のカバンなど、腕にかけたまま長時間移動することは、肘や手首に負担をかけ、神経の圧迫を助長することがあります。

特に同じ腕でいつも荷物を持っている方は、左右のバランスを見直しましょう。

こうした生活習慣の小さな見直しが、神経への負担を減らし、症状の改善や予防に大きく寄与します。

まとめ

肘の内側から手の小指や薬指にかけてのしびれや痛み。

これらの症状は、日々の生活の中で少しずつ進行していくことが多いため、「気のせいかな?」と放置してしまいがちです。

しかし、こうした症状が出たときには、肘部管症候群という神経障害が進行している可能性を疑う必要があります。

進行すると、日常生活における動作に支障を来し、重症化すれば手術が必要になるケースもあります。

そのため、違和感を覚えた時点での早期対応が非常に重要です。

生活習慣の見直しだけで改善できる段階を逃さないためにも、自分の体の変化をほったらかしにしないことが重要です。

当院でも、筋肉や関節、神経の状態を総合的に判断し、あなたの症状に合わせた施術や指導を行います。

足の裏の痛み!モートン症の初期対応と原因を解説

2024/12/31「足の裏がピリピリとしびれる。

「足の指に付け根から指がジンジンする」

「足をつくと足先に違和感が出る」

こんな症状でお悩みでしたら、今回の記事がお役に立てると思います。

はじめに

こんにちは。大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

モートン病と呼ばれる足の症状。

ハイヒールやしゃがみ込む姿勢を良くする方に多く見られる症状です。

モートン病は、40~60歳代の女性に多く発症するとされています。

症状としては、足の中指、薬指のしびれ、疼痛、灼熱痛などの神経症状があります。

しびれ、違和感の感じ方は人により違い、ものが挟まっている、砂を踏んでいる感触など表現は様々です。

モートン病は症状の進行具合によって対応策が変わってきます。

もしあなたが、足に違和感を感じだした。

しびれを感じて病院でモートン病の初期と診断された。

初期のモートン病でお困りの方に向けて、原因や対応方法を解説し、家で簡単に出来るセルフケアをご紹介します。

ぜひ、最後までお読みください。

原因解説

モートン症の原因は認知されている中でも、主に下記の要素が関係しています。

- ハイヒールなどの靴の問題

ハイヒールなどのつま先に負荷の大きくかかる靴は、足の指の付け根に大きな負荷がかかります。

体重が1点にかかり足の指の付け根神経が圧迫されることで、しびれが発生しやすくなります。

- 足のバランスの要因

過去のねんざやなどで足の骨の並びに問題があることがあります。

上手く足の指が使えない、足裏を上手く接地できない

立つ、歩くなどの日常動作の中で足の指の神経に負荷がかかります。

- 日常生活動作の負荷

長時間立っている、重い荷物を持つ、しゃがみ込み動作が多い

といった日常生活動作も原因の一つです。

症状

足の裏、特に第三および第四中足骨(中指、薬指)付近に鋭い痛みやヒリヒリ感を覚えることが多いです。

歩行中に増す痛みが特徴です。

しびれのある場所を押すと痛みを感じ、症状が進むと腫れやしびれを伴う場合もあります。

また、靴を脱ぐと症状が一時的に和らぐことがあります。

初期対応方法

- 靴の見直し

ハイヒールや先の細い靴は避け、スニーカーなどのサポート力のある靴を選びましょう。

痛みが強い場合は、安静を心がけましょう。

- テーピング

テーピングを行うことで、足のアーチをサポートし負担を軽減します。

適切な巻き方については専門家に相談することをお勧めします。

- 足元のバランスを見直す

家で、できる簡単なエクササイズとしてタオルギャザーをおすすめします。

イスに座り、足元にタオルを敷く

足をタオルの上に乗せ足裏全体をつける

足の指を大きく開きタオルを握る

開く握るをくり返しタオルを手繰り寄せるようにする

端まで手繰れればタオルを伸ばす

これを3セット左右足を入れ替えて行います。

まとめ

モートン症は、早期に適切な対応を行うことが重要です。

放置することで症状が進み、神経種とい言った状態になると最悪、手術なども考えられます。

靴の見直し、テーピングでのケアなどまずはご自身で出来ることをお試しください。

当院では足のゆがみに対してアライメントの調整と、体のバランスを調える施術を行っています。

モートン病の症状でお困りの際は一度ご相談ください。

~原因不明の腰痛~病院でレントゲンや検査をしても異常がなかった腰の痛み

2024/12/30こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

今回ご相談いただいたTさん10年前に交通事故に遭われ、首・腰に痛みがあるとのこと

病院で検査を受けたけれど、レントゲンやMRIでは異常が見られない。

リハビリ、教えられたセルフケアを続けたけれどなかなか変化がないとお悩みでした。

腰が痛くて病院に行ったのに原因がわからない、なかなか症状が改善しないのは辛いですね。

実は、腰痛のうち約85%は画像検査などで明確な原因が特定できない「非特異的腰痛」とされています(日本整形外科学会)

つまり、骨や椎間板などに画像上で目に見える異常がないにも関わらず、痛みだけが続くケースが圧倒的に多いのです。

とくに中高年の方は、仕事や生活習慣による負担の蓄積、加齢に伴う身体の変化によって、腰の痛みを引き起こしやすい時期です。

この記事では、「原因不明」と診断された腰痛の要因を解説します。

原因解説

腰痛の根本的な原因は、レントゲンに映る骨だけではありません。

筋肉や神経、関節、さらには心因的要素まで多岐にわたります

以下に代表的な原因を挙げ、詳しく解説します。

・筋筋膜性腰痛:

腰の筋肉や筋膜に微細な損傷や慢性的な緊張があることで痛みが起きます。

長時間の同一姿勢や過度な負担が主な要因です。

・仙腸関節障害:

骨盤の関節である仙腸関節がわずかにズレることで、腰部や臀部に鋭い痛みが出ます。

レントゲンでは写らないため見逃されがちです。

・椎間関節性腰痛:

背骨の関節部分である椎間関節の炎症や機能不全によって痛みが起きます。

特に体を後ろに反らす動作で強くなるのが特徴です。

・神経系の過敏化:

痛みを感じる神経が過敏になり、本来痛みと感じない刺激にも反応してしまう状態がおきます。

ストレスや睡眠不足が関与することがあります。

・心因性要因:

心理的ストレス、不安、抑うつなどが筋緊張や神経過敏を引き起こし、痛みとして現れるケースもあります。

これらの要因は一つに限定されるものではなく、複合的に絡み合っていることが多くあります。

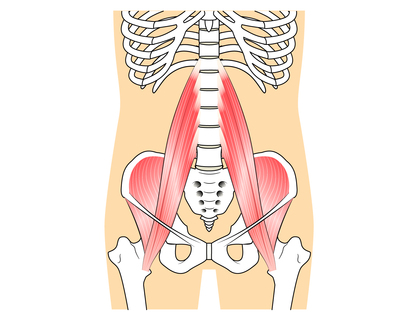

体のゆがみと腰痛の関係

「体のゆがみ」と聞くと、真っ先に思い浮かぶのは、姿勢の悪さかもしれません。

実際には、体のゆがみとは骨格、筋肉、関節、神経のアンバランスが複雑に絡み合っています。

そして、このバランスの崩れが腰痛を引き起こす大きな要因となるのです。

腰骨のゆがみと腰痛の関係

腰の骨は、骨盤の上に積み木のように乗っています。

そのため、骨盤が前に傾いたり、左右どちらかに回旋(ねじれ)したりすると、腰の骨にもゆがみが連動して伝わります。

例えば、

骨盤が前に倒れると、腰の反りが強くなりますそのことで、腰の筋肉が常に緊張状態になります。

骨盤が後に倒れると、背中が丸まりる姿勢になります。

腰骨もに必要以上の圧力が加わり、腰に緊張状態が起きます。

左右の傾きやねじれがあると、筋肉の左右バランスが崩れ、片側の腰にだけ負担がかかる状態が続きます。

このような状態が慢性化すると、筋肉を覆う膜や関節を覆う部分に緊張が起きて硬くなります。

すると、神経を刺激して「原因不明の腰痛」と言われる症状に発展することがあるのです。

筋肉のアンバランスによるゆがみ

現代の生活では、座っている時間が長く、同じ動作や姿勢を繰り返すことが多くあります。

筋肉の使い方に偏りが生じやすくなっています。

使われ過ぎて硬くなる筋肉と、使われず弱くなる筋肉のバランスが崩れると、体の支えが不安定になります。

筋肉のバランスの崩れは、動作時の重心位置にも影響を与えます。

日常動作の中で知らず知らずのうちに腰にストレスを蓄積させていくのです。

足元からの影響

体のゆがみは、腰や背骨だけでなく、「足元」からも始まります。たとえば、

偏平足や外反母趾のような足の異常があると、立っている時の重心が内側や外側に偏り、体の傾きにつながります。

片足重心の立ち方や歩き方の癖があると、骨盤や腰椎が常に一方向に引っ張られ、慢性的な腰の緊張を生みます。

過去に捻挫したとことなどでうまく足をつかえていないこともあります。

つまり、腰のゆがみだけを見ても根本の原因を見落とすことがあります。

体全体の動きのつながりを見ていく必要があります。

神経系の関与

ゆがみが長期化すると、姿勢や動作に対する感覚にズレが起きます。

自分では真っ直ぐのつもりでも実際には傾いているというような状態です。

この状態では、正しい姿勢を取ること自体がストレスとなります。

無意識のうちに楽な姿勢を選ぶ悪循環に入ってしまいます。

こうした神経的な要因も、「ゆがみ」と「腰痛」のつながりに深く関係しています。

まとめ

原因不明の腰痛は、体のゆがみは普段の体の使い方やクセ、過去の怪我などが影響します。

ゆがみが徐々に大きくなることで痛みなどの症状が現れ、自分の力では元に戻せなくなっています。

必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。

慢性的な腰痛で悩んでいる方は、一度ご自身の体がゆがんでいないか確認してみてください。

もし、鏡などで見てわかるようなゆがみがある場合はお近くの国家資格を持つ専門的な機関を受診してください。

当院でもご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

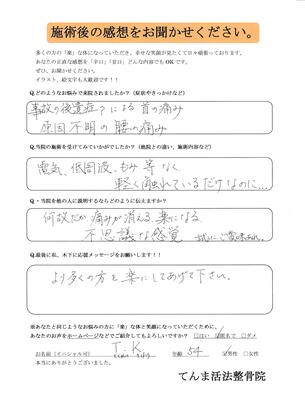

患者さんの声

Q.どのようなお悩みで来院されましたか?

A.事故の後遺症?による首の痛み 原因不明の腰の痛み

Q.当院の施術を受けてみていかがでしたか?

A.電気、低周波、もみ等なく、軽く触れているだけなのに…

Q.当院を他の人に説明するならどのように伝えますか?

A.何故だか痛みが消える、楽になる、不思議な感覚試しにご賞味あれ。

Q.同じ症状を持っておられる方へメッセージを!!

A.より多くの方を楽にしてあげてください

※こちらの体験談は個人の感想です。効果には個人差があります。

Tさん、ありがとうございました。

歩き方が原因?モートン病の原因を解説

2024/12/29「足の指がしびれるような感覚や、足裏の痛みを感じることが多い」

「ヒールを履いて立っていると痛みが出て仕事に支障が出ています。」

このような症状でお困りでしたら今回の記事がお役に立てると思います。

はじめに

こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

足に痛みの出る症状の一つ、モートン病は、特に女性の方に多く見られます

ハイヒールや歩い方が原因と言われますが、実はそれだけではありません。

今回ご相談いただいたKさん

病院で歩き方が悪い。

足のつき方を意識して歩くように指導されたそうです。

足全体をつけて、かかとから順番に体重をかけるように歩く。

実際、歩き方はとても大事です。

しかし、歩きながら重心の移動を意識する

足の裏のついている部分を意識する

このことは、スポーツやダンスなど体を動かすことを専門にやっている方への指導でもなかなか難しい部分です。

感覚をつかんでもらい反復して練習する。

時間もかかるし、なかなか根気のいる作業です。

実際、ご来院いただき施術では足の使い方と体の使い方、ゆがみの調整を行いました。

足の使い方を知ることで、頭で考えながら歩くのではなく自然に正しく足が使えるようになります。

この記事では、歩き方の改善を自宅で簡単にできるセルフケア方法でご紹介します。

モートン病で正しい歩き方でお悩みの方は最後までお読みください。

原因解説

モートン病は、足の中の指と薬指の間にある神経が圧迫されている神経障害です。

原因は以下のような内容が多く解説されています。

- 歩き方のバランスの崩れ

日常生活での歩き方が原因で、足のアーチ(足裏の土を踏まずの部分)が崩れることがあります。

特に、片側足に体重が偏る癖や、足裏全体で均等に体重を支えられてない場合に多い

- 靴の問題

ハイヒールや先の細めの靴を履くと、足の指が圧迫され、神経が圧迫され負担が増加します。

神経に炎症を起こす原因となります。

- 日常生活の動作の負担

日常的に長時間立つ仕事や、足に負担をかける姿勢(つま先立ち、しゃがむ)が足先に負担をかけます。

ハイヒールを履いている人や、しゃがみ込み動作の多い方のすべての人がモートン病になるわけではありません。

体のゆがみを原因とする足の使い方とバランスの崩れが足に負担をかけてモートン病の症状を起こします。

歩き方が崩れるのも体のゆがみにより上手く足が使えていないことが原因です。

セルフケア

歩き方を改善するにはまず、上手く足を使えることが重要です。

柔軟性と使い方をそれぞれセルフケアとしてお伝えします。

- 足首の柔軟性

歩き方が乱れる原因の一つに足首の硬さが関係します

足首を大きく回し、足首の動きの確認をしましょう。

- 足の指の使い方

歩く時に足の指が上手く使えていない方が多くおられます

足の筋肉とバランスを調えるセルフケアをしましょう。

家で、できる簡単なエクササイズとしてタオルギャザーをおすすめします。

イスに座り、足元にタオルを敷く

足をタオルの上に乗せ足裏全体をつける

足の指を大きく開きタオルを握る

開く握るをくり返しタオルを手繰り寄せるようにする

端まで手繰れればタオルを伸ばす

これを3セット左右足を入れ替えて行います。

まとめ

今回の記事では、モートン病の方に向け足の使い方の解説を行いました。

歩き方を見直すことはとても大切です。

しかし、足首の方さ、足の指の使い方が上手くできない状態では、上手く歩くことが出来ません。

モートン病の対策で使われるテーピングも足が上手く使えない状態では効果が上手く出せません。

まずは、今回のセルフケアを試してみて下さい。

当院では体のゆがみを整えて、足の使い方、歩き方、バランスのとり方の指導を行っています。

モートン病での足の痛み、歩き方でお困りの際は一度ご相談ください

ストレートネックとひどい肩こり〜スマホを30分以上見る方は要注意!!

知っていて欲しい改善のための原因と対策

2024/12/27

こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

今回のお悩みのご相談をいただいたのは、30代の主婦Aさんです。

お子さんの学校の連絡や調べもの、お料理のレシピなどスマホやタブレットを使う時間が多くなっている。

家事や育児に追われながら、ふとした時間にスマホを見ている。

気づけば時間が経っていて、肩、首周りがこり固まってしまっている。

肩こりのご相談の中でこのようなお話を伺いました。

ある研究では、スマホを30分以上使用しただけで首への負担は一気に増加し、通常の姿勢に比べて最大5倍もの負担がかかると報告されています。

その結果、筋肉は緊張し、血行不良を起こしやすくなり、慢性的な肩こりにつながってしまうのです。

このブログでは、ストレートネックと肩こりの関係をわかりやすく解説します。

繰り返す肩こりに悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

【原因解説】

ストレートネックが肩こりを引き起こす理由は様々あります。

その中で共通しているのは頭の位置です。

顔を突き出すような位置に頭があると、首から肩にかけての筋肉・関節・神経に過度な負担がかかります。

以下に、主要な原因を詳しく解説いたします。

スマートフォンやPCの長時間使用による前傾姿勢

人の首は緩やかな前カーブを描いています。

このカーブは、約4~6kgある頭の重みを分散し、首への負荷を最小限に保つ重要な役割を果たしています。

ところが、長時間スマホを見続けると、首が前方に突き出た姿勢になります。

この状態が続くと、首のカーブが失われて真っ直ぐになり、ストレートネックと呼ばれる状態になります。

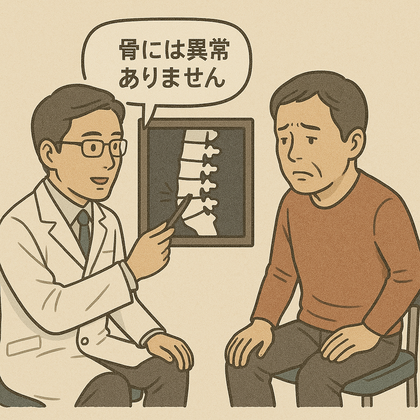

肩から背中にある筋肉の持続的な筋緊張

頭が前に出た姿勢では、首と肩の筋肉が重たい頭部を支えるために緊張状態になります。

これにより筋疲労が蓄積し、血液の循環が悪化し、肩こりや痛みの原因になります。

首の骨のゆがみと関節の動き

ストレートネックによって首の骨がまっすぐな状態になると、首の関節や靭帯にも影響が及びます。

首の関節の動きが悪くなり、筋肉や神経に過剰なストレスがかかります。

肩こりや頸部の痛みを引き起こすリスクが高まります。

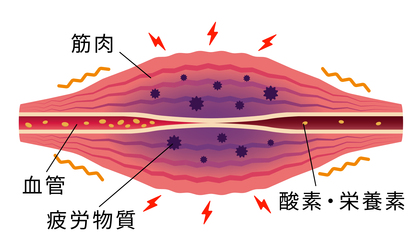

自律神経の過緊張

首の前には自律神経を調整する重要な神経の通り道があります。

神経が筋緊張や血行不良によって刺激されると、緊張、興奮状態になり、筋肉の血流が低下します。

この悪循環が慢性肩こりを引き起こす一因です。

呼吸が浅くなる

姿勢が崩れると、胸の動きが制限され深い呼吸ができなくなります。

浅い呼吸が続くと、肩や首の筋肉で呼吸を助けようとして、肩こりや首の張りにつながります。

これらの要因は一つではなく、幾つも重なり合って肩こりを慢性化させていきます。

マッサージなどの一時的な対処法ではなく、姿勢や生活環境を見直す必要があります。

【体のゆがみの解説】

ストレートネックを引き起こす根本的な背景には、日常の姿勢や体の使い方の偏りがあります。

とくに現代人に多いのが、猫背と巻き肩の姿勢です。

背中が丸くなり、肩が前に出るこの姿勢は、頭の位置を前方にずらし、首のカーブが少なくなる要因となります。

また、姿勢の悪化は連動して身体全体のバランスにも影響を及ぼします。

たとえば、座っている時に片方のお尻に重心をかける癖があると、背骨がわずかに傾き、肩や首の筋肉に偏った緊張が生まれます。

ここで大切なのは、骨盤がゆがむというよりは、「骨盤を含めた体の使い方に左右差がある」と理解することです。

骨盤は骨がしっかりと固定されていて、そう簡単には歪みません。

姿勢や動作に偏りがあると、それが肩や首にまで波及し、肩こりの原因となります。

つまり、ストレートネックと肩こりを改善するには、単に首や肩だけを見るのではなく、日常の姿勢や体の使い方を見直す必要があるのです。

【対策】

ストレートネックによる肩こりは一時的に筋肉をほぐすことでは楽になりません。

再発しにくい体の使い方を日常生活に取り入れることが重要です。

ここでは、私が現場でもよく指導する5つの生活習慣改善ポイントを詳しく解説します

- 画面の高さと視線の角度を意識する

スマートフォンやノートパソコンの使用時、首を前に倒した姿勢が多くなります。

その姿勢が習慣化すると、頭部が前方に出た状態が固定されてしまいます。

この状態を防ぐには、スマホを顔の高さまで持ち上げることを意識します。

また、パソコン作業では、モニターの上端が目線と同じかやや下になるように高さを調整し、首の角度がまっすぐになるように意識しましょう。

画面が低いと、どうしても首が前傾しやすくなります。

キーボードやマウスの位置も重要です。

肘の角度が約90度になるように椅子やデスクの高さを調整し、力を抜いた自然な位置で操作できる環境を整えることが重要です。

- 30分ごとに姿勢をリセットする習慣をつける

筋肉は同じ姿勢を続けることで緊張を起こし、酸素や栄養の供給が滞ります。

これにより疲労物質が蓄積し、痛みやだるさを感じるようになります。

これを防ぐには、30分に一度、姿勢をリセットすることが大切です。

時々立ち上がったり、深呼吸をするだけでも筋肉への血流が改善します。

特に、座って作業している方は座りっぱなしにならない!という意識を持ち、体を動かすように心がけましょう。

- バッグの持ち方を見直す

無意識にいつも同じ側の肩にバッグをかけていませんか?

これが肩の高さの左右差を生み、筋肉のアンバランスを引き起こします。

左右の肩甲骨の高さに差が出ると、片側の肩や背中の筋肉が常に引っ張られた状態になり、肩こりの一因になります。

できるだけ左右で交互に持つか、荷物の重さに応じて両肩に均等にかかるリュックタイプを選ぶこともポイントです。

また、荷物は必要最低限に絞り、重さそのものを減らす工夫も大切です。

- 椅子の座り方を整える

座り姿勢が崩れると、骨盤が後ろに傾き、背中が丸くなりやすくなります。

この姿勢では首が前に出てしまい、ストレートネックを助長する原因になります。

理想は、お尻の下の骨で座ることを意識することです。

椅子には深く腰かけ、骨盤を立てた状態で、背骨が自然なS字カーブを描くように座ります。

腰と椅子の背もたれの間にクッションを挟むのも効果的です。

また、脚を組んで座るクセがある方は、体の左右バランスが崩れやすくなるため注意が必要です。

組みたくなるのは体が歪んでいるかもしれません。

- 力が入ったままになっている

肩こりを訴える多くの人は力をうまく抜けない状態になっています。

まずは力が入っていることに気づく事から始めましょう。

伸びや、深呼吸をしててから一気に脱力をしてみましょう。

うまく力が抜けないと感じた人は常に力がはいったままになっています。

日常生活の中で、無意識にやっている姿勢や動作を意識的に変えていくことで、ストレートネックによる肩こりの悪化を防ぐことができます。

完璧を目指す必要はありませんが、意識を持つだけでも体は少しずつ変化していきます。

【まとめ】

肩こりは、単に肩の筋肉の問題ではなく、日常生活の中にある小さな習慣や姿勢の積み重ねが原因になっています。

特にスマートフォンやパソコンに向かう時間が長い方は、知らず知らずのうちに姿勢が崩れストレートネックになります。

それが慢性的な肩こりを引き起こしている原因です。

原因がわかれば、対策も立てられます。

自分の姿勢や生活習慣を少しずつ意識することで、体は変わります。

体のゆがみ、正しい使い方は当院でもお伝えしております。

お困りの際は一度ご相談ください。

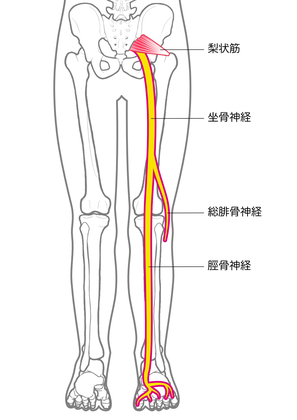

坐骨神経痛・お尻から足へかけての痛みの原因とは!

2024/11/21こんにちは

大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

- 「お尻の奥の方がズーンと痛む」

- 「太ももの裏から膝にかけて痛みとしびれが」

- 「病院でレントゲンを撮ったが坐骨神経痛と言われた」

- 「10分以上同じ姿勢を保てない」

- 「痛みで集中力が続かない」

- 「座っていてもお尻の痛みが強くて辛い」

坐骨神経痛とは

坐骨神経痛の原因

- 腰周辺の骨に異常がある

- 腰周辺以外の原因

- 姿勢の悪さや体のゆがみ

- 過度の筋肉の緊張

簡単セルフケア

- お尻、太ももの筋肉のストレッチ

- 体を温める

まとめ

坐骨神経痛の症状の改善には、まず「原因」を知ることが大切です。

それぞれの原因に合った対策を取ることで、症状の改善への第一歩です。

辛い痛み、しびれから解放され、快適な日常生活を取り戻しましょう!

是非一度、この記事を参考にして、コツコツと取り組んでみてください。

朝、起きた時に腰が痛い!繰り返さないための対策法

2024/01/19なぜ朝、腰は痛くなるのか

朝起きて、動く前に出来ること

原因から考える対策法

朝起きた時の腰の痛みでしたら早めにご相談ください

車を長時間運転した時の腰痛

2024/01/18

運転時の腰痛の原因とは

車を運転している時に腰痛が起きる理由ははなんでしょう?運転時の腰痛を軽減させる対策

腰痛を軽減させる休息法5選

長時間の運転した時の腰痛でお困りでしたらご相談ください。

-

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

-

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

-

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

-

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

-

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分

営業時間:平日 9:00〜21:00

土曜 9:00〜18:00

休診日:木曜日・日曜日・祝日